2024.09.01

東京都と連携して進める 品川区総合治水対策の取り組み

品川区 防災まちづくり部

近年、気候変動の影響等により降雨量が増え、特に流域の保水・湧水機能が低下している都市部は、水害のリスクが増大している。品川区では、これらの環境変化が原因とされる浸水被害に備え、長年にわたって水害に強いまちづくりのための様々な取り組みを実施し、結果も残してきている。令和5年9月には、こうした取り組みを「品川区における総合治水対策の取組状況」としてまとめている。

近年における浸水被害の状況

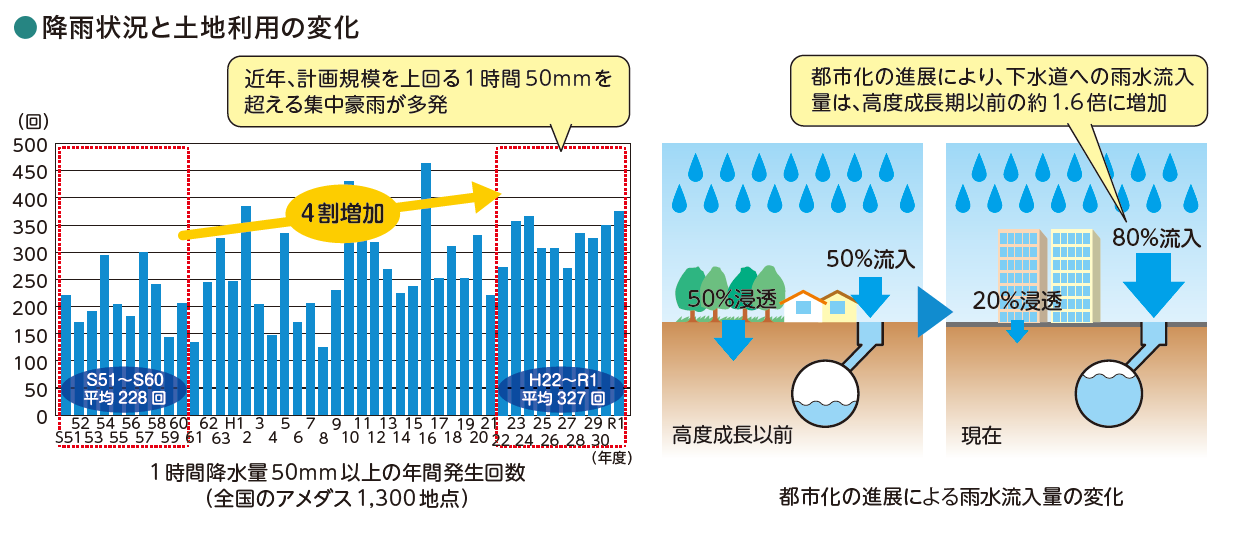

近年、都内では時間50mm以上の豪雨が毎年のように観測されている。昭和後期の10年間と最近の10年間で比較すると、時間50mm以上の降雨の年間発生回数が約4割増加しており、集中豪雨の発生回数が増加していることがわかる。特に都市部は、市街化の進展により雨水が地中に浸透しにくくなり、下水道への雨水流入量が増大。局地的集中豪雨の際には、短時間かつ大量に下水道や中小河川に流入することで、下水道による内水被害などが多く発生するようになった。

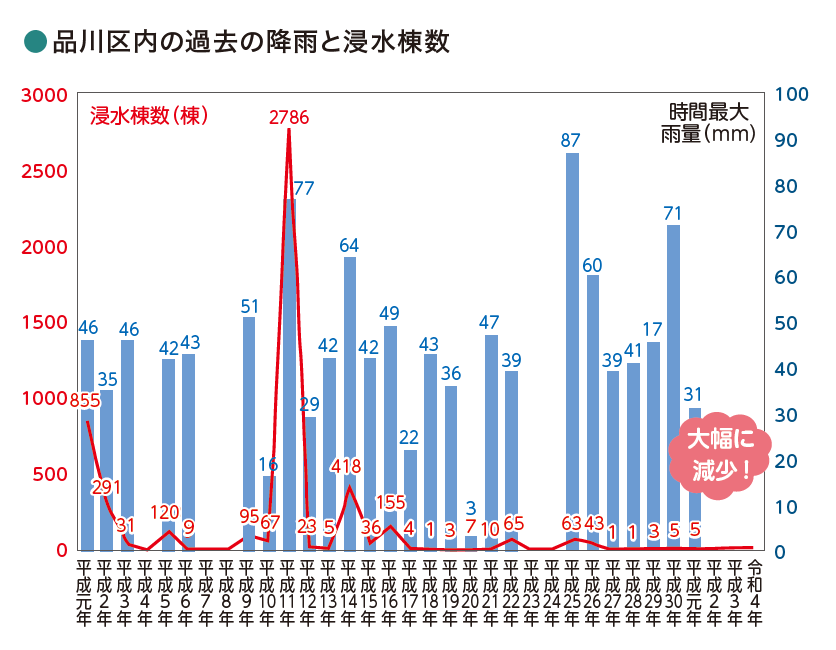

品川区内においても、平成10年までは五反田駅周辺を中心とした目黒川沿いに浸水被害が集中し、そのほかにも平成11年8月に発生した集中豪雨(時間最大77mm)では、戸越銀座周辺や三ツ木通り、立会川周辺を中心に約2,800棟の浸水被害が発生している。

品川区の総合治水対策

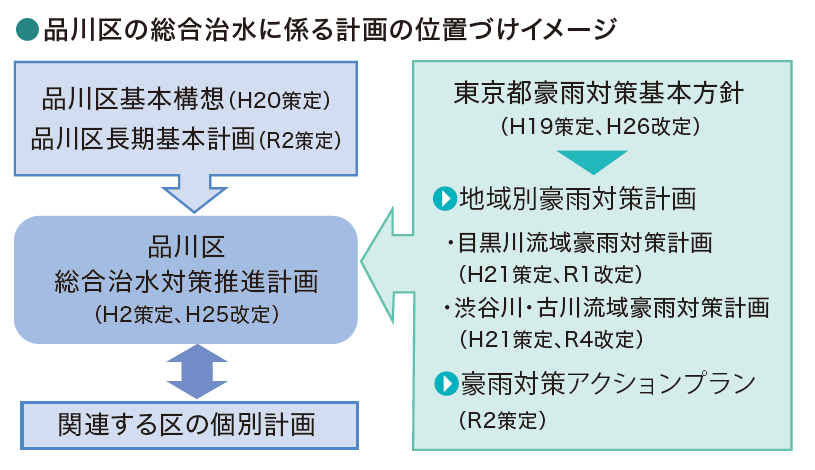

品川区では昭和63年度策定の「品川区総合治水基本計画」をもとに、平成2年度に「品川区総合治水対策推進計画」を策定した。しかし平成17年9月に、時間100mmを超える豪雨で都内の約6,000棟に浸水被害が発生したことを受け、東京都が総合的な豪雨対策の計画「東京都豪雨対策基本方針」や、同基本方針に基づき選定された対策を促進する河川流域について具体的な対策内容や実施のスケジュールを定める「流域別豪雨対策計画」を策定。品川区もこれを踏まえて、平成25年度に「品川区総合治水対策推進計画」を改定し、区内の治水対策を推進してきた。

またその後、平成26年度に東京都豪雨対策基本方針が改定され、さらにそれを受けて流域別豪雨対策計画も改定されたことで、品川区では流域対策(雨水貯留・浸透施設の整備等)を時間雨量5mm相当の降雨への対応から、新たな基本方針の中で示された時間雨量10mm相当の降雨への対応に目標をレベルアップし、現在も取り組みを進めている。

治水対策の基本的な考え方と成果

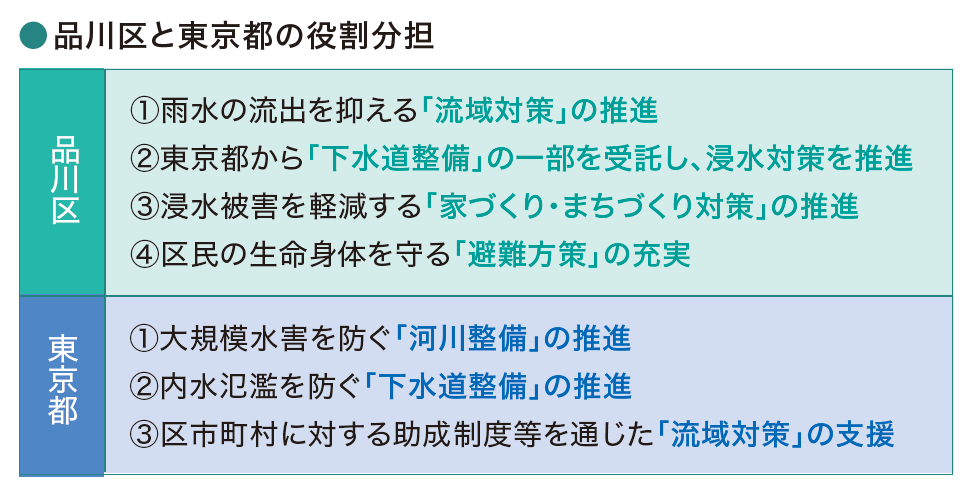

東京都豪雨対策基本方針(平成26年改定)では、「流域対策」、「河川・下水道整備」、「家づくり・まちづくり対策」、「避難方策」の4つを柱として、総合的に治水対策を推進することになっている。品川区の対策もこの4つを基本としているが、治水対策を効果的かつ効率的に進めるために、品川区と東京都で役割分担を明確にし、特に下水道整備の一部を受託しているところに大きな特徴がある。

分担としては、東京都が「河川整備」「下水道整備」などの大規模な対策を実施。品川区は、①雨水貯留浸透施設等の整備促進による「流域対策」と、②東京都から「下水道整備」の一部を受託し連携して取り組む浸水対策の2つの対策を中心に、③ 「家づくり・まちづくり対策」、④「避難方策」を加えた4つを対策の柱として取り組んでいる。

このように東京都と連携し、様々な治水対策を進めた結果、平成21年以降は河川や下水道の施設整備が進み、過去に発生していたような広い範囲での浸水被害は大きく減少した。平成11年8月の集中豪雨と同程度以上の時間最大雨量となった平成25年7月の集中豪雨(時間最大74mm)においても、戸越地区等のくぼ地で局所的な浸水被害が発生したものの、被害件数は約60棟と大幅に減少、効果が表れている。

以下、品川区の実際の取り組み内容を紹介する。

取り組み ①

| 流域対策の推進 |

品川区における流域対策とは、河川や下水道への負荷を減らすために河川や下水道への雨水の流出を抑えるもので、具体的には様々な建物において雨水を「(貯留槽に) 貯める」「(地面に) 浸透させる」取り組みである。

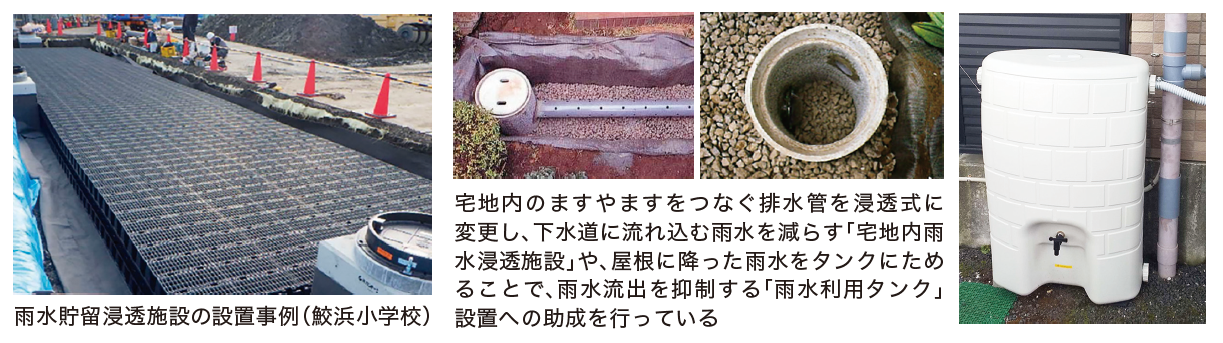

①公共施設(道路・公園・学校等施設)

各施設の改修に合わせて、雨水貯留浸透施設等の設置を推進。その結果、令和2年度末時点で、区立公園については全275施設のうち103施設・約4,200m³、区立学校では全46校のうち33校・約6,400m³で対策を実施しており、区内の流域対策に大きく貢献している。また、道路や歩道についても、道路の改修に合わせて雨水ますを浸透ます化し(約4,800個)、舗装を透水性舗装へ更新する工事を実施している。

②一定規模以上の民間施設

民間施設等の一定規模以上の建築物を建設する際には、「品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱」並びに「品川区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」に基づいて、雨水貯留浸透施設等の設置指導を行っている。個人と違い補助制度はないが、多くの事業者の協力を得ており、区内の流域対策量の約7割が民間施設による設置となっている。

③個人住宅等における雨水浸透施設の設置助成

個人が所有する住宅等で宅地内雨水浸透施設(雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ)や、雨水利用タンクの設置が促進されるように、助成事業を進めている。これまで宅地内雨水浸透施設については39件、雨水利用タンクについては207件の助成を実施している。

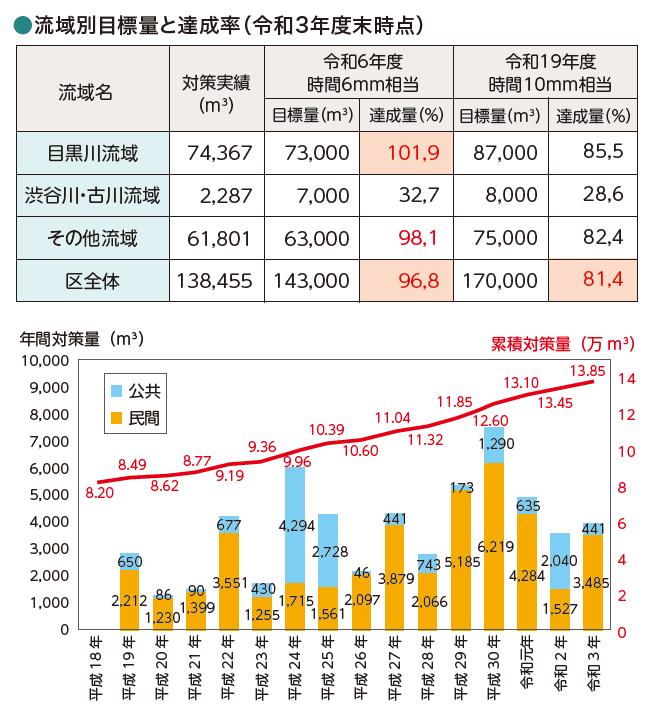

④取り組み成果

品川区内の公共施設と民間施設を合わせて、令和3年度末までに約13.8万m³の流域対策を実施。これは、品川区内で最も多い貯留量をもつ目黒川荏原調節池の貯留量約20万m³の0.7個分に相当する量であり、官民が連携し、地道に積み上げてきた流域対策が、区内の浸水対策に大きく貢献していることがわかる。

この結果、品川区全体では令和3年度末時点で令和6年度目標に対して達成率が96.8%と概ね目標を達成。対策強化流域に指定されている目黒川流域は、すでに目標を上回っている。なお、同じく対策強化流域の渋谷川・古川流域は目標値を下回っているが、これは流域内の土地利用状況から、新たに流域対策を実施できる箇所が少ないことが原因となっている。

取り組み ②

| 下水道整備(受託事業)における浸水対策 |

東京都区部における下水道事業は、本来は都が一体的に整備を実施している。しかし品川区では、区内の下水道事業を促進する観点から、昭和62年度より事業の一部を受託し、東京都と連携して下水道事業を推進してきた。

これまで浸水被害が多く発生していた目黒川沿い、立会川周辺、戸越・西品川地区の浸水対策事業など14事業を受託、現在も1事業が施工中である。雨水バイパス管や調整池などの大規模な施設も品川区で積極的に整備することで、浸水被害軽減を図ってきた。

「下水道のような大規模な工事では、工事の際に公園などの区の用地を活用することも多く、通常、関連自治体と対外的な調整が発生し、時間を要しますが、区が受託することで、調整がスムーズに進み事業全体をスピードアップできることが大きなメリットです。例えば第二戸越幹線整備事業は、平成25年の集中豪雨で被害にあったことがきっかけとなっていますが、平成29年には工事に着手しました」(河川下水道課 課長 北原氏)。

現在の取り組み例

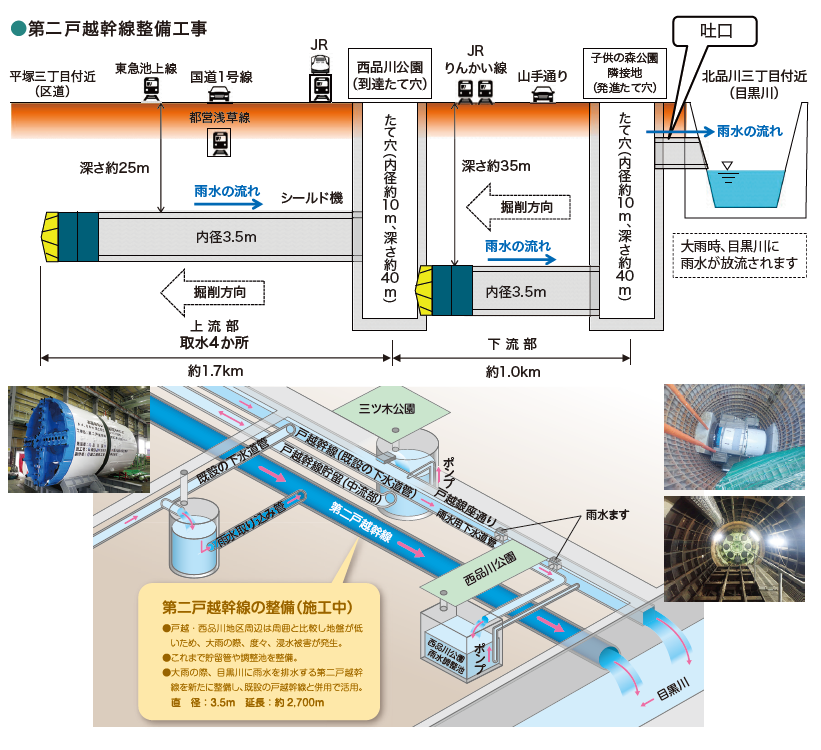

第二戸越幹線整備事業(予定事業期間:平成29年度~令和8年度)

東京都豪雨対策基本方針(平成26年改定)により、「50mm拡充対策地区」に位置付けられている戸越、西品川地区周辺の浸水被害を軽減する事業である。新たに目黒川に雨水を排水する直径3.5mの下水道管を2.7km整備し、既設の戸越幹線と併用することで時間50mmの降雨に対応可能となる。また、これまでに整備した既存の貯留管や調整池の活用により、時間50mmを超える降雨に対しても浸水被害軽減の効果が期待されている。

「今回のような規模のトンネルを掘るシールド工法は、技術的なレベルも高く、実施している区はあまり多くありません。品川区は長年にわたり下水道の受託事業を行っており、これまで東京都と連携する中で蓄積してきたノウハウがあることが大きいと思います」(河川下水道課職員)。

取り組み ③

| 家づくり・まちづくり対策 |

この対策は、区民や事業者等が自ら住む場所の水害特性を理解し、自助による対策が促されることが最も重要となる。そのため関係部署が連携して水害に関する情報を適切に提供し、浸水被害に強い家づくり・まちづくりを促進している。

①情報提供

品川区ハザードマップ等が収録された「品川区防災地図」を全戸配布するとともに、ホームページで過去の浸水履歴や浸水ハザードマップ等の情報提供を行っている。

②浸水被害に強い家づくりの促進

防水板設置等工事の助成を行っており、令和3年度までで166件の事業を実施している。助成事業は、東京都からも補助のある他の事業とは違い、品川区単独の事業となる。昭和62年から開始しており、23区の中でも先駆的な取り組みといえる。

③水害に強いまちづくりの促進

緊急時に区民が自由に利用できるように、目黒川沿い、立会川沿いを中心に水防用土のう置場を区内54ヶ所に設置している。

取り組み ④

| 避難方策 |

区民や事業者等が必要な情報を得て、自発的に適切な避難や防災対策などが講じられるように、防災課を中心に情報提供の充実などの対策に取り組んでいる。

①避難誘導体制の確立

「品川区地域防災計画」の中で水害時における避難計画を示し、避難指示等の発令基準を記載。区民や事業者等に対しては、「しながわ防災ハンドブック」等にて災害時の様々な対応を紹介している。

②情報提供の充実

ホームページ「品川区気象情報」で、区内の警報・注意報や雨量、降水予測、また河川水位情報・河川監視カメラ画像などを提供。そのほかにも、ケーブルテレビ品川でも最新の気象情報を提供している。

東京都豪雨対策基本方針の改定

東京都は、さらに激甚化・頻発化する豪雨による水害リスク増加に対応するために、令和5年12月に東京都豪雨対策基本方針を改定した。これに伴い、品川区でも総合治水対策推進計画の改定が検討されている。

「『品川区における総合治水対策の取組状況』は、計画改定を検討する前に、まず今までの取り組みを整理する目的でまとめました。さらにこれまで、区民や民間施設にご協力いただいて様々な対策を実施し、効果も出ていましたが、こうした取り組みをきちんと公表したことがなかったので、これを機会に助成事業も含めてPRしたいと考えました。治水対策をさらに推進していくためには、今回のように取り組みを“見える化”することで、対策の重要性を訴求し協力を仰いでいくことも大切だと思っています」(前出 北原氏)。

改定された東京都豪雨対策基本方針では、気候変動に伴う降雨量の増加(1.1倍)に対応するために“目標降雨を都内全域で10mm 引き上げ” を掲げている。目標達成のためには、大規模な河川・下水道整備はもちろんだが、流域対策のような地道な対策も欠かせない。行政だけではなく、住民や民間施設などあらゆる関係者が協働し、対策を推進していくことが求められている。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。