2025.09.01

データを活用した事前防災の推進を目指す「横浜市下水道浸水対策プラン」

横浜市下水道河川局マネジメント推進課

気候変動の影響で全国で浸水被害が激甚化・頻発化する中、横浜市は将来にわたり市民の安全・安心な生活を確保するために、全国に先駆けてデータを最大限活用した“データ防災”に取り組む。令和7 年3月に発表した「横浜市下水道浸水対策プラン」は、様々な情報を統合・解析した「横浜型浸水シミュレーション」のデータを駆使し、降雨による浸水リスクを予測し、先手を打って対策を講じる「事前防災」による浸水対策の計画である。

現在の浸水対策と整備状況

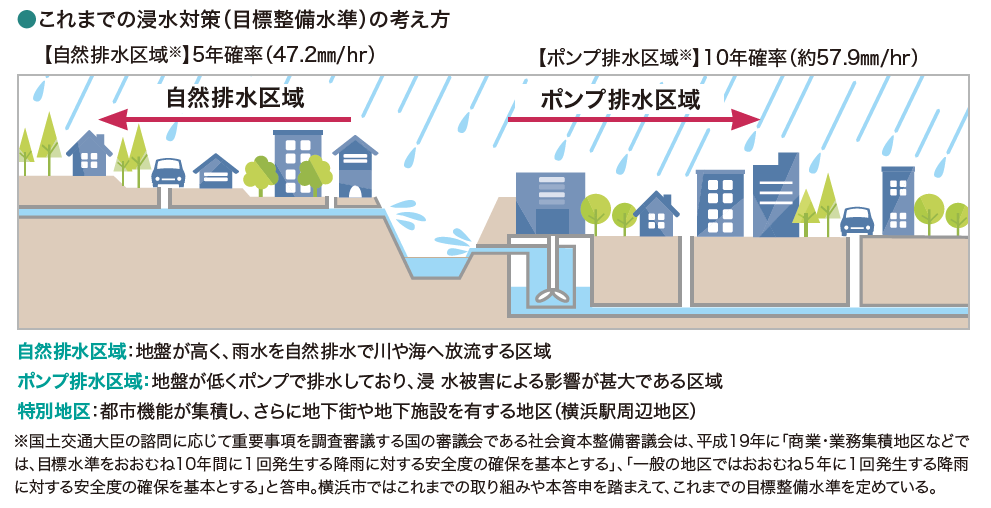

横浜市ではこれまで、「目標整備水準」(下水道施設を整備する際に、浸水を発生させないことを目標とする雨の強さ)について、標高が高い自然排水区域では5年確率降雨(1時間当たり約50mm)、標高が低いポンプ排水区域では10年確率降雨(1時間当たり約60mm)、浸水が発生した際に影響が大きい特別地区では30年確率降雨(1時間当たり約74mm)と3つの目標整備水準を設定。過去に浸水被害が発生した179地区を優先して、雨水幹線や雨水調整池などを整備してきた。

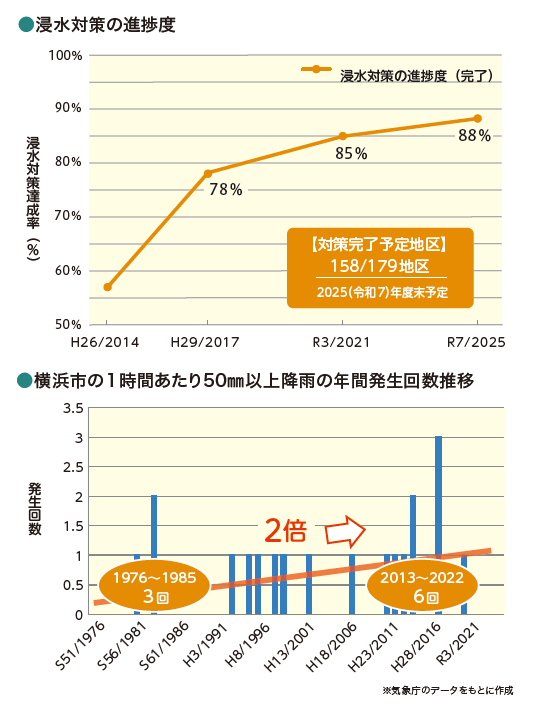

これにより、令和3年度末までに152地区で整備完了、令和7年度末までには全体の約9割となる158地区が完了予定で、この基準でのハード対策は終わりが近づいてきたといえる。

気候変動の影響による浸水被害の変化

近年、気候変動の影響により、全国各地で1時間当たり50mm以上の短時間強雨の発生回数が増加。最近10年間(2013~2022年)の平均年間発生回数は、約40年前に比べて約1.5倍まで増加し、特に内水被害の割合が増える傾向にある。これは横浜市も同様で、直近データの比較では2倍に増加している。

また、目標整備水準を超える降雨も全国で頻発。横浜市も令和元年9月に過去最大の時間最大降雨量100mmを観測し、予想を上回る大雨によって浸水被害が発生した。

このような状況から、令和2年に国土交通省から「気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策の推進について」(令和3年一部改訂)の提言があり、気候変動を踏まえた中長期計画の検討や、ソフト施策の推進・強化など、進めるべき施策がとりまとめられた。

また令和3年には「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」(流域治水関連法)が公布され、下水道関係の法改正を実施。地方自治体に「雨水管理総合計画」の策定を求めるなど、全国的にこれまでの下水道による浸水対策を見直す必要性が高まっていたといえる。

新たな浸水対策プランの策定

こうした背景を踏まえ、横浜市はより雨に強い強靭なまちづくりを推進するために、令和5年4~11月に外部の専門家も参加する「気候変動を踏まえた浸水対策検討部会」を実施。浸水対策の目標、整備優先度の考え方など、新たなプランの骨格となる論点を審議した。

そのうえで令和7年3月、下水道による浸水対策の目標や対策の進め方などを定めた「横浜市下水道浸水対策プラン」を公表した。本プランには以下のような特徴がある。

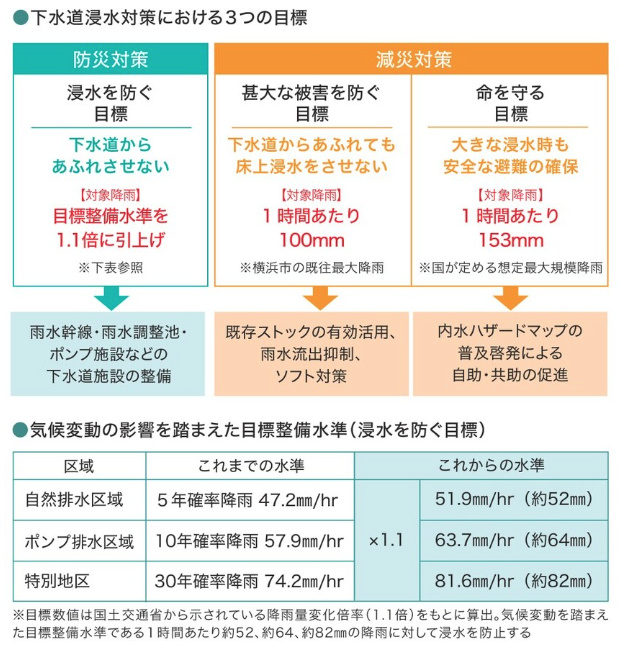

特徴① 3段階の目標

気候変動の影響で雨の降り方が変化していることを踏まえ、防災・減災の観点から雨の強さに応じた3段階の目標を設定した。

防災対策として、下水道施設整備の基準となる目標整備水準を1.1倍引き上げて設定。これは「気候変動を踏まえた下水道による都市浸水対策の推進について提言」の中で提示された、2040年に世界の平均気温が2℃上昇(COP21で採択されたパリ協定により掲げられた目標値)した場合、関東地方の降雨量が現在の1.1倍に増加という予測を反映している。

また目標整備水準を超える降雨が発生した場合の減災対策として、床上浸水防止や安全な避難の確保のための2段階の目標を設定。これらの防災・減災の3つの目標により、ハード・ソフトの両面からの浸水対策を推進する。

特徴② 事前防災の観点

これまでの下水道施設整備は、過去に浸水被害が発生した地区を優先する再度災害防止の観点で進められてきた。しかし本プランでは、これらの対策が完了に近づいてきていること、気候変動の影響で雨の降り方に変化が生じていること、浸水想定などの正確なデータを利活用できることなどを踏まえ、これまで浸水が発生していない地区においても浸水リスクを評価し、先手を打って施設整備を進める「事前防災」の観点を加えた。

これらの特徴について、下水道河川局マネジメント推進課 担当課長 中村大和氏は、「大規模なハードの整備は、どうしても時間と費用がかかります。しかし目標整備水準を上回る豪雨が頻発するような状況では、ハードだけでは対応が間に合わないため、ソフト対策との両輪での被害軽減を目指しました。

また横浜市は全庁的にデータ活用が進んでいますが、その中でも下水道事業の取り組みは早く、平成20年頃から準備を進めてきました。代々引き継いできた膨大なデータを積み上げた結果、かなり再現性の高い解析結果が得られるようになったため、今回、データを活用した事前防災へ転換することにしました」と主旨を説明する。

| 防災対策 |

事前防災を推進する「横浜型浸水シミュレーション」

事前防災の肝となる浸水リスクの評価に大きな役割を果たすのが「横浜型浸水シミュレーション」である。

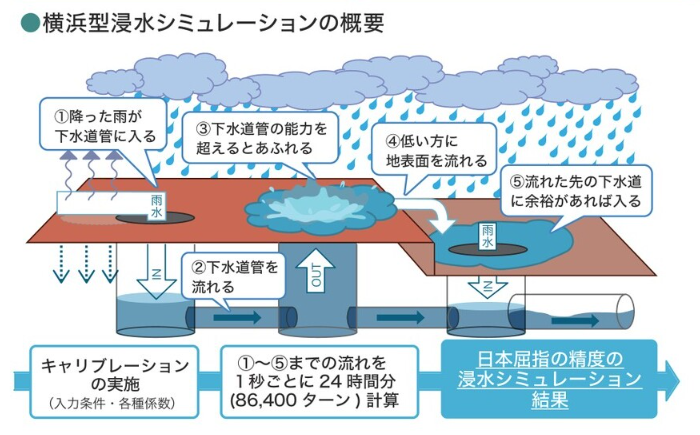

同シミュレーションでは、排水施設の位置、延長など様々な諸元を入力し、解析ソフト上に排水施設を再現したモデルを構築。さらにこのモデルに入力条件(降雨条件、地盤高のデータ、各種係数)を設定し、ソフト上で解析を行うことで浸水の想定を算出する。また排水施設のモデルだけでは、実際の浸水状況を再現できないため、それ以外の地盤データ、土地利用データ、気象データなど、様々な情報も統合している。

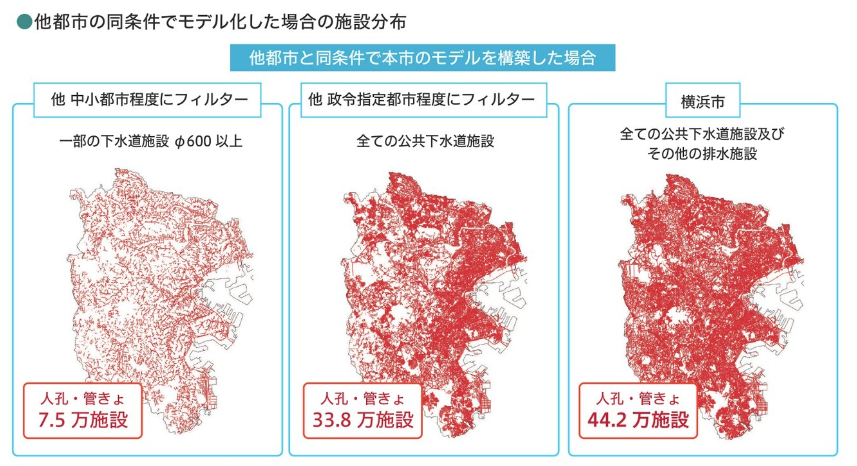

もちろん浸水シミュレーション自体は、他でも活用されている。しかし一般的な中小都市の浸水シミュレーションは、一部の下水道のみ、政令指定都市レベルでも公共下水道だけをモデル化している例が多い。

対して横浜市では、公共下水道だけでなく、水路、道路側溝など、44万以上の市域全域のあらゆる排水施設をモデル化しているのが大きな特徴だ。他都市と同条件で比較すると図のような密度の差があり、全国で類を見ない精緻なモデルとなっている。

「44万以上という数字は、最小の直径25cmの下水道管、水路や側溝などあらゆる排水施設を網羅したものです。浸水シミュレーションは、水の流れる流路として設定した箇所以外の浸水は考慮できないため、入力されていない施設での浸水は認識されません。そのため、どれだけ多くの排水施設をモデル化するかが、浸水シミュレーションの精度に大きく影響してきます」(マネジメント推進課 担当係長 河本武氏)。

さらに横浜市の実情に合うように、実際の下水道管内の水位と浸水シミュレーションで解析した水位を比較してキャリブレーションを実施。図のような①~⑤までの流れを1秒ごとに24時間分計算し、精度向上を図っている。

このような精緻なモデル構築、キャリブレーションの実施、きめ細やかな計算などによって、日本屈指の精度を誇る同シミュレーションが構築されている。

浸水リスクの評価を基に整備地区を決定

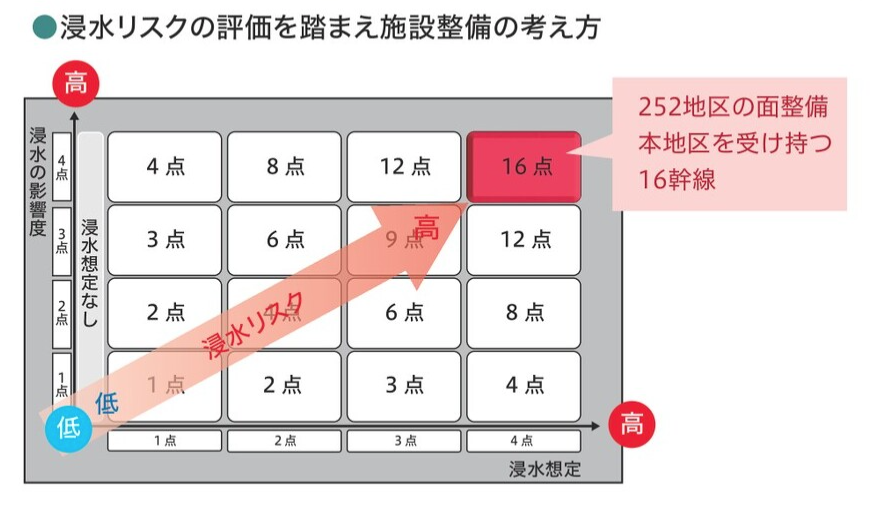

事前防災に欠かせない浸水リスクの評価方法は、雨水の流れをもとに市域を6,122地区に分割。「浸水想定」と「浸水の影響度」を軸にしたマトリクスで各地区を評価している。

「浸水想定」は、横浜型浸水シミュレーションを活用して算出した浸水想定の広さや深さから算出。「浸水の影響度」は、人口や資産などの分布状況に加え、地下街、鉄道駅、災害時要援護者施設などの特に浸水した際に影響が大きい施設の分布状況のデータを使用し、影響度の高さを評価している。

この結果、最も浸水リスクが高いとされた地区を流域として受け持つ16幹線及び、252地区を優先して施設を整備。概ね20年間での工事完了を目指し、概算事業費は20年間で約1,600億円を見込んでいる。

また整備実施地区は、リスク評価に基づく優先度以外にも、浸水の実績や被害状況、水路の老朽度などの「緊急性」、まちづくりや周辺地区の下水道管きょの老朽化対策とあわせた整備などの「効率性」も考慮し、4年ごとに策定する「横浜市下水道事業中期経営計画」ごとに改めて選定していく。さらに、過去に浸水被害が発生した地区についても、再度災害防止の観点から、浸水被害の発生状況や要因に応じて、引き続ききめ細やかな対応を行っていくとしている。

| 減災対策 |

目標整備水準を超えるような降雨に対しても、浸水被害を軽減し市民の生命・財産を守るために、ハードを補うソフト対策も含めた「甚大な被害を防ぐ目標」と「命を守る目標」の2つの目標を新たに設定した。

甚大な被害を防ぐ目標

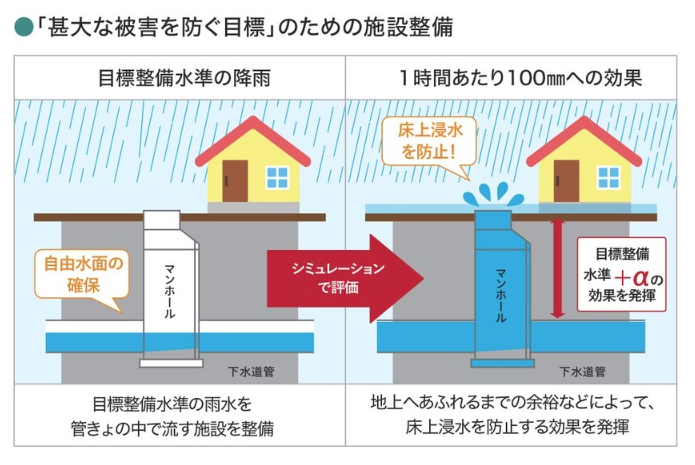

令和元年に横浜市で時間最大降雨量100㎜が観測されたこと、床上浸水は床下浸水に比べて財産への被害が多く、復旧するための費用と時間が増加することを考慮し、1時間当たり100㎜の降雨での床上浸水を概ね防止することを目指す。

床上浸水の防止には、当然、目標整備水準に対する施設整備がまずは大きな効果を発揮する。そのため、施設整備は着実に整備を進めるものの、それだけではカバーできない地区に対しては、管路のネットワークなどの既存ストックの有効活用、浸水が想定される区域の公表や止水板等の助成制度などのソフト対策も検討。さらに自然がもつ保水・浸透機能を利用した「グリーンインフラ」を活用し、公園などの公共施設に加えて、多様な主体とも連携した雨水流出抑制対策を行う。

命を守る目標

横浜市において想定し得る最大規模の1時間当たり153㎜の降雨で、安全な避難を確保することを目標とする。この降雨量は「浸水想定(洪水、内水)の作成等のための想定最大外力の設定手法」(平成27年7月国土交通省 水管理・国土保全局)で示されたものである。

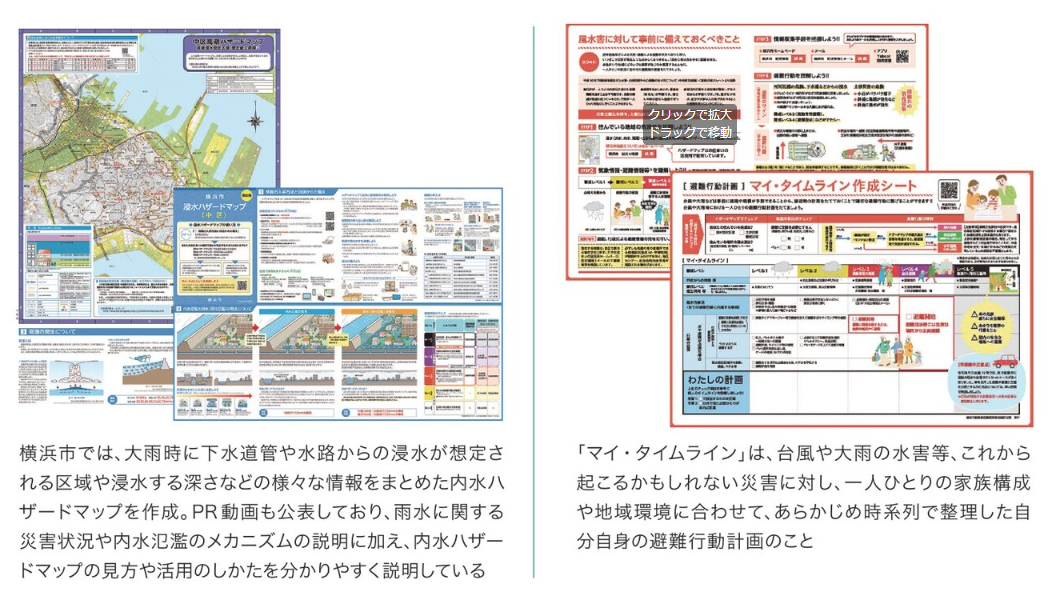

この目標の達成に向けて、これまでも実施してきた「内水ハザードマップ」や「マイタイムライン」の普及啓発など、市民の自助・共助の促進に向けたソフト対策を推進していく。

市民とともに進める 今後の対策

横浜市では今年度以降、まずは優先度の高い地区から施設整備の基本設計を実施していく予定だ。

また同プランを確実に実行していくためには、ソフト対策をともに実行する市民の協力も不可欠だ。横浜市ではこれまでも「わかりやすく伝わる広報」を心がけ、ホームページやSNS、動画等のメディアの活用、リーフレットの配布、下水道の「出前講座」など、様々な方法で情報を発信してきた。今後はこうした活動を一層推進し、市民の理解促進を図っていく。

将来起こりうるリスクを予測し、対策を講じるためには、予測根拠の信頼性が極めて重要となる。その意味でも精緻なデータを活用した横浜市の「データ防災」は、事前防災による浸水対策の一つの形として、今後の進展が注目される。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。