2024.09.01

高速道路の永続的な健全性を目指して

西日本高速道路株式会社

高速道路は国民生活・経済活動を支える重要な社会インフラであるが、建設から年数が経った現在、様々な課題を抱えている。ここでは、老朽化の進行に加えて、大型車交通量の増加、凍結防止剤の影響、自然災害の激甚化・頻発化、さらには維持管理を担う熟練技術者の減少など、高速道路を取り巻く環境の激変に対応しながら、安全・安心な高速道路の永続的な維持を目指す、西日本高速道路株式会社の取り組みについて紹介する。

※資料・写真は西日本高速道路株式会社より提供

| 老朽化が進む高速道路 |

西日本高速道路株式会社(NEXCO 西日本)は、日本で最初の高速道路である名神高速道路をはじめ、西日本地域の24府県(福井・滋賀県~沖縄県)の高速道路網を管理しており、2024年4月現在、営業延長で3,603km、1日あたり3,300万台の車に利用されている。

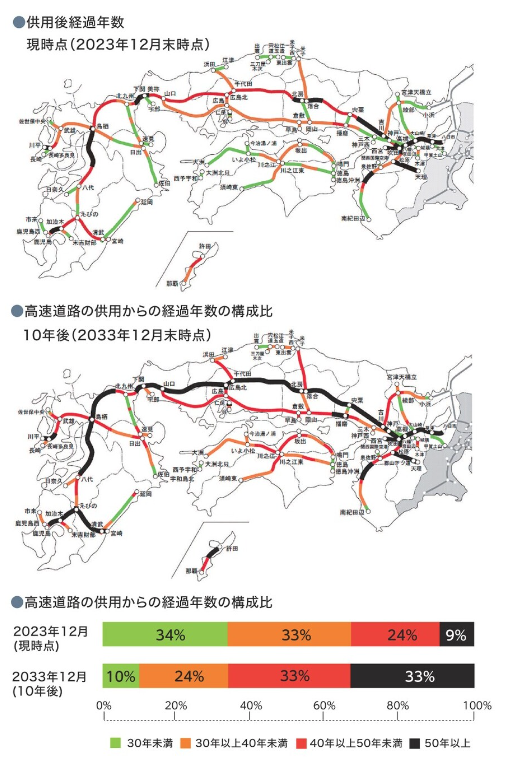

しかし重要インフラである高速道路は、全国的に老朽化の進展が課題となっている。NEXCO西日本の管理する高速道路においても、2023年12月現在で約7割が供用後30年以上経過、10年後の2033年には9割に達する。なかでも特に問題となるのが、供用後50年以上経過した道路である。現在の割合は約1割だが、10年後には3割を超え、交通量の多い近畿圏や九州北部、中国道もこれに該当している。

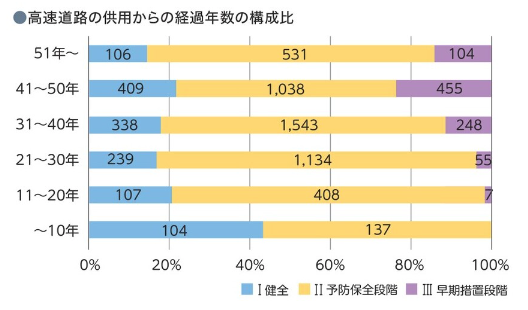

また高速道路は、一般道と比べて非常に構造物が多く、NEXCO西日本が管理する橋梁も8,000橋を越える。2023年3月時点において、変状が進み早期措置が必要とされる健全性Ⅲと判定された橋梁は869橋あったが、その大部分となる807橋は供用後30年以上経過している路線だった。前述したように、今後30年以上経過する路線が急激に増加するなか、当然、橋梁の変状も急激に進行することになる。

NEXCO 西日本ではこうした道路構造物の老朽化に対応するために、主に変状の進行を抑制させる予防保全活動と、構造物を抜本的に補修する大規模修繕・大規模更新(リニューアルプロジェクト)で対応している。ここでは、その代表的な活動について紹介する。

| 予防保全活動 |

メンテナンスサイクルの確立

老朽化が進む高速道路の長寿命化には、状況を正確に把握するための点検・診断、その結果を踏まえた適切な修繕・更新等の措置を予防的に実施することが重要である。しかし現況では、変状を確認した後に対策を実施する事後保全対応が多く、事業費の増加や平準化を阻害する要因にもなっている。

NEXCO 西日本では、点検結果に基づく計画的な対策を行うために、点検・診断、修繕・更新、情報の記録・活用のメンテナンスサイクルを構築し、修繕・更新事業を実施している。2014年より法令に基づく定期点検が始まり、2023年度で2巡目の点検が完了した。定期点検を開始してから蓄積した10年分のデータを整理・分析し、活用することで、より効果的・効率的な予防保全につなげていく考えだ。

点検支援新技術・点検効率化

NEXCO 西日本では2021年にDX戦略推進会議を設置し、日常業務の効率化・自動化に取り組んでいる。

特に点検・診断は、メンテナンスサイクルの重要な要素となる。そのため、点検等を支援するロボット等による機械化、非破壊での検査技術、ICTを活用した変状計測等の新技術による効率化・高度化などに重点的に取り組み、事業量の増大や技術者不足、コスト抑制への対応につなげている。

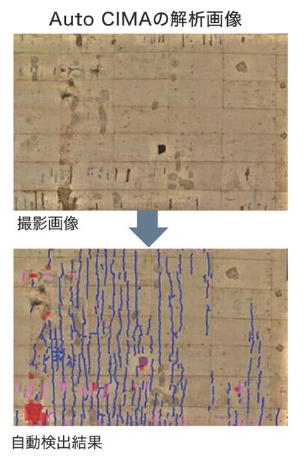

①デジタルカメラ構造物点検システム(Auto CIMA)

2013年から本格運用を開始したコンクリート壁面高解像度画面撮影システム。近接目視が困難な高橋脚や長大橋であっても、遠方からの撮影で状態を確認できる。

大型建造物のコンクリート平面についてPCで撮影範囲を指定すると、高性能デジタルカメラが自動撮影。撮影画像は自動合成され撮影範囲全体の1枚の大きな展開画像となり、専用ソフトに展開することで、最小0.2mm幅のひび割れをAI技術で自動 検出する。また、NEXCO西日本独自の点検記録システム「点検補修管理システム」と連携しデータも管理している。

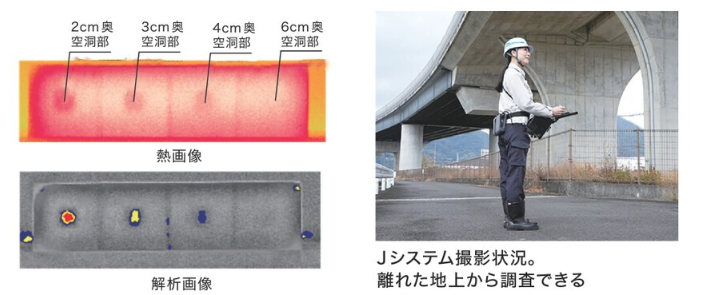

②赤外線カメラを用いた画像撮影システム(Jシステム)

コンクリートの浮き・剥離などの変状部は、熱的性質(比熱や熱伝導率等)の違いから健全部とはコンクリートの表面温度が異なる。この温度差を赤外線カメラで感知し、効率的にコンクリート内部の損傷を抽出するシステムである。AIが自動解析するため、点検員の経験に依存することなく、短時間・効率的な点検が可能となった。

運用を開始したのは2010年だが、その後も改良を重ねている。従来は太陽に熱せられた路面等の反射熱を赤外線カメラが検知してしまい、影響が少ない夜間での点検に限定されていたが、2024年には反射熱を除去できる偏光フィルタを採用したことで、昼夜問わずの点検を実現した。

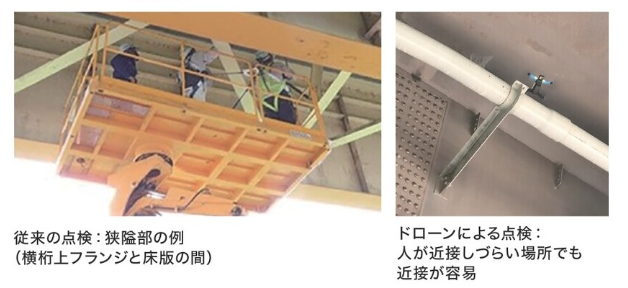

③ドローンで撮影した動画を活用した鋼橋の点検

従来は点検用足場や車両を用いて近接目視を行っていた鋼橋に対して、2024年からドローンで撮影した動画を活用した点検を導入している。効果としては、点検用足場や交通規制等の現地作業が不要となり、点検時間やコスト削減、安全性向上につながった。さらに、複雑な構造である鋼橋の狭隘部まで点検が可能となり、点検精度向上も実現した。

④点検情報入力支援システム(点検タブレット)

従来は紙の点検用野帳を用いていたが、タブレット端末を用いることでペーパーレス化を実現。膨大な情報の持ち歩きが可能となるほか、社内の点検管理システムとの連携により、現場から帰ってからのデータ整理時間が大幅に短縮。点検員の業務省力化につながっている。

異常降雨への対応

従前の降雨災害は台風に起因するものが多かったが、近年は線状降水帯などの集中豪雨による災害が毎年のように発生、高速道路における災害発生リスクも高まっている。2023年も大分道及び京都縦貫道で、大雨により発生した高速道路区域外からの土石流が本線に流入した。特に大分道では、トンネルの両坑口で土石流が発生し大きな被害を受けた。2023年7月10日の発災後、協力会社の支援もあり、5日後の7月15日には対面通行による通行止め解除、8月8日には対面通行規制解除(下り線:走行車線規制)となった。その後は、道路区域境に高エネルギー吸収型防護柵を設置するなどの復旧工事を進め、2024年4月25日に全ての規制を解除している。

高速道路区域外からの土石流は大規模災害となり、通行止めや復旧工事を余儀なくされることが多いが、被災地への緊急交通路確保のためにも早期復旧が望まれる。そのため自治体や自衛隊など様々な関係機関と連携するなど、災害対応力を強化している。

排水機能強化、盛土補強

一般道と比べ構造物が多い高速道路だが、NEXCO西日本が管理する高速道路構造物の約7割は土構造物であり、土構造物の強化、とりわけ水への対策が重要になっている。

土構造物の降雨による被災事例を分析すると、排水構造物が起因するものが多い。縦排水溝及び集水ますなどの合流部やw=0.3m未満の小断面排水溝などで、排水能力以上の降雨による跳水や、排水溝の閉塞などが原因で発生している。このため排水溝の取り替え、集水ますの改良、跳水対策など排水機能を強化するとともに、重要な対策となる多雨シーズン前の排水溝清掃にも積極的に取り組んでいる。

また盛土材料としては、粘性土や泥岩等を使用した高盛土の被災リスクが高いことから、水抜きボーリングやのり面補強などの異常降雨への対応 盛土補強対策を実施している。

| 高速道路リニューアルプロジェクト |

通常の補修では対応困難で、どうしても構造物を抜本的に補修しなければならない場合には、大規模修繕・大規模更新(リニューアルプロジェクト)で対応している。特に海岸線通過路線の飛来塩分、積雪寒冷地における凍結防止剤、塩化総量規制以前に建設された海砂を使用した橋梁の内在塩分など、塩害の影響によって健全度の低下が著しい路線については優先的に着手し、橋梁の床版取替などの大規模な更新を行っている。

またリニューアルプロジェクトは、当初は交通量が比較的少ない地方部から実施してきたが、最近では交通量の多い重交通量路線でも着手している。中国自動車道(吹田JCT~中国池田IC)においては、2021年5月から2023年3月に工事を実施。約1.5ヶ月間の終日通行止め規制を伴う本格的な取替工事を断続的に計7回行い、終日通行止めの日数は延べ約300日間に及んだ。工事を進めるに当たっては、できるだけ短期間に終わらせるために、高速道路の橋の架け替えでは日本初となるジャッキアップ工法を取り入れるなど、様々な取り組みを実施。ノウハウを蓄積しながら、他の重交通量路線においてもリニューアル工事を展開している。ここでは代表的な事例として九州自動車道のプロジェクトを紹介する。

九州自動車道リニューアルプロジェクト

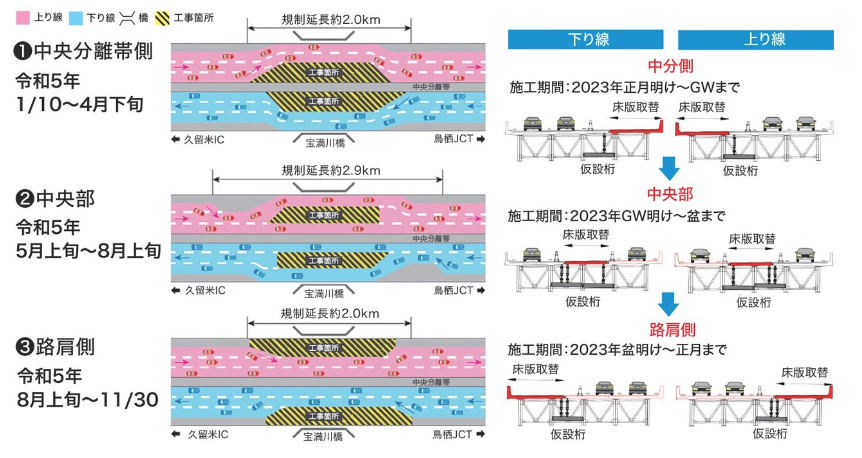

九州自動車道は、鳥栖JCT~久留米IC間は断面交通量が7万台を超える重交通区間だが、近傍にう回路となる代替の高速道路がない。そこで今回行った同区間にある宝満川橋の床版取替工事では、上下線各3車線の道路を中分側、中央部、路肩側の3つに分割し,上下線それぞれで3車線中2車線を確保する方法を採用した。床版取替工事で車線分離規制を採用したのは、NEXCO西日本の工事では初となる。

上下線各3分割施工のため、狭小な作業ヤード内で既設床版撤去及び新設床版架設を行わなければならない。そこで狭い場所でも楊重性能が高く、方向転換等が可能な特殊なクレーンを採用した。

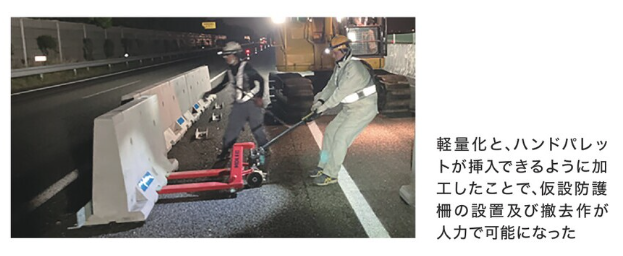

また3分割施工のうち中央部の床版取替は、施工箇所の両側を供用車線とする。この際の規制では、一般車が施工箇所に進入しないように、供用車線と施工箇所の境界に仮設防護柵(SB種、4m/基、重量約2.5t)を設置する必要があった。しかし仮設防護柵の設置及び撤去作業には16tクレーンが必要であり、作業時の安定を図るために左右に取付けるアウトリガーのスペースを考慮すると、そのために一時的に車線規制を行わなければならない。そこで仮設防護柵を重量が小さい2ⅿ幅タイプのものに変更。加えて、排水用切欠きにハンドパレットが挿入できるように加工することで、仮設防護柵の設置及び撤去作業が人力で可能となった。こうした工夫により、一時的な車線規制回避に成功している。

| 工事円滑化の取り組み |

働き方改革関連法の一つである改正労働基準法により、2024年4月から建設業における時間外労働の上限規制が適用される。NEXCO西日本ではこれに対応するために、道路保全や建設工事など高速道路に係わる全ての工事に関して、働き方改革及び工事円滑化の取り組みを進めている。

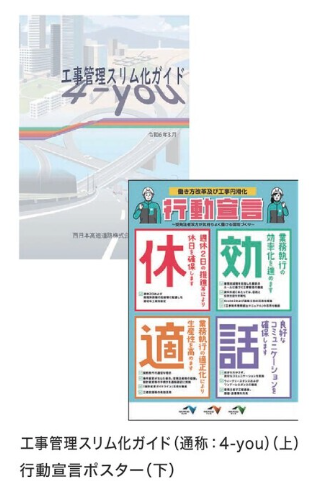

具体的には、①設計図書の品質向上、②適正な工期の確保、③書類作成の軽減、④施工管理の効率化・省力化の4つで、これらの施策を受発注者双方が確実に実施するため、「工事管理スリム化ガイド(通称:4-you)」を作成。加えて、「休(週休2日を原則)」、「効(効率化・省力化)」、「適(業務の更なる適正化)」、「話(良好な対話を確保)」の4つの行動宣言を定め、取り組みの浸透を図っている。

| 高速道路の長期保全に向けて |

老朽化が加速的に増加する高速道路の健全性を長期に渡って維持するためには、適切なタイミングで必要な予防保全を実施し性能回復を図る、予防保全型のメンテナンスサイクルに早期に移行することが重要である。そのためには、点検・診断・補修といったメンテナンスの生産性を飛躍的に向上させる必要がある。事業量の増大や技術者不足といった課題もあるなか、こうした状況に対応していくためには、新技術の開発・導入、施工管理体制の省力化など、今後も様々な面での効率化・高度化が求められているといえよう。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。