2025.09.01

戦略的メンテナンスと地方公共団体支援でインフラ維持管理の高度化と効率化を推進

関東道路メンテナンスセンター

国土交通省関東地方整備局管内の道路や橋梁のメンテナンスを担う関東道路メンテナンスセンター(以下、関東MC)は、「この先50年後、100年後も道路が道路として、その機能を維持し続けること」を使命に日々活動している。ビッグデータやAI技術を活用した戦略的メンテナンスや地方公共団体(以下、地公体)の支援などの取り組みを紹介する。

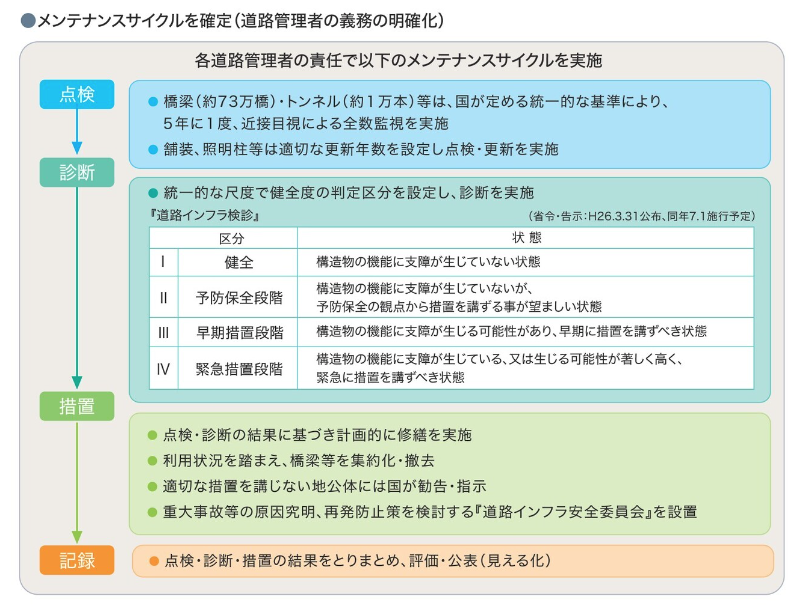

国土交通省は2013年を「社会資本メンテナンス元年」と位置づけ、老朽化が進むインフラ対策の本格的な推進のため、2014年からは道路橋をはじめとした道路構造物の定期点検が義務化され、2024年には3巡目に入っている。

関東MCは、老朽化した道路構造物が急速に増加している中、様々な条件下にある膨大な既設構造物に対し、点検と診断、措置、記録などメンテナンスサイクルを確実に推進することを目的に2019年4月に開設された。

関東MCは、現在「技術第1課」「技術第2課」「技術企画課」の3課体制で運営され、道路構造物に関する豊富な知見を持つ職員を各分野に配置し、その活動は従来の維持管理業務にとどまらず、新技術の導入や高度なマネジメント手法の活用など、先駆的な取り組みにも積極的に取り組んでいる。

その役割は大きく二つある。一つは、蓄積されたメンテナンスデータの管理・分析による劣化予測や修繕計画の最適化、新技術の活用などによる道路メンテナンスの高度化を推進すること。

もう一つは、道路構造物の保全に関する相談対応、直轄診断、修繕代行、技術研修などを通じた地公体への支援である。

こうした役割を基に、直轄国道における橋梁等の健全性の診断等や特殊橋梁の修繕設計、直轄国道の路面下空洞調査に加えメンテナンスデータの管理・分析による劣化予測、新技術の導入など、アセットマネジメントの視点から先進的な取り組みを推進している。関東MCの支援内容は多岐にわたり、広域かつ専門性の高い体制が構築されている。

道路構造物の安全確認と予防保全への転換

5年に1回実施される道路橋の定期点検は、道路利用者や第三者への被害防止、落橋など長期的な機能不全の回避、長寿命化への対応を目的に、橋の最新状態を把握し、次回点検までの措置の必要性を判断することを目的としている。

2024年からは3巡目の定期点検が始まっているが、全国的な取り組みの成果として、5年以内に修繕が必要とされる早期措置段階「健全性の診断区分Ⅲ」の橋梁数が着実に減少している。国交省の道路メンテナンス年報によれば、早期措置段階橋梁は年間約2,000橋のペースで減少しており、このペースが続けば理論上20年で予防保全体制が確立される見込みだ。

関東MCでは、関東地方整備局管内の国道事務所が管理する約3,500の橋梁などの道路構造物について健全性診断を行い、不具合があれば国道事務所の要請に応じて現地調査や技術助言を実施している。

さらに、重大な損傷が見つかった場合は、要請の有無にかかわらず積極的に現地調査に赴き、専門的な支援や助言を行っている。

直轄国道の路面下空洞調査

近年、各地で発生している道路の陥没事故は社会問題となっており、国民生活や経済活動を支えるインフラとして、こうした重大な障害を未然に防ぐことが重要である。

関東MCでは、関東地方整備局管内の直轄国道を対象に、路面下の空洞調査を一元的に実施。電磁波レーダを搭載した道路調査車や歩道探査装置を活用し、空洞の疑いがある箇所を効率的に抽出している。

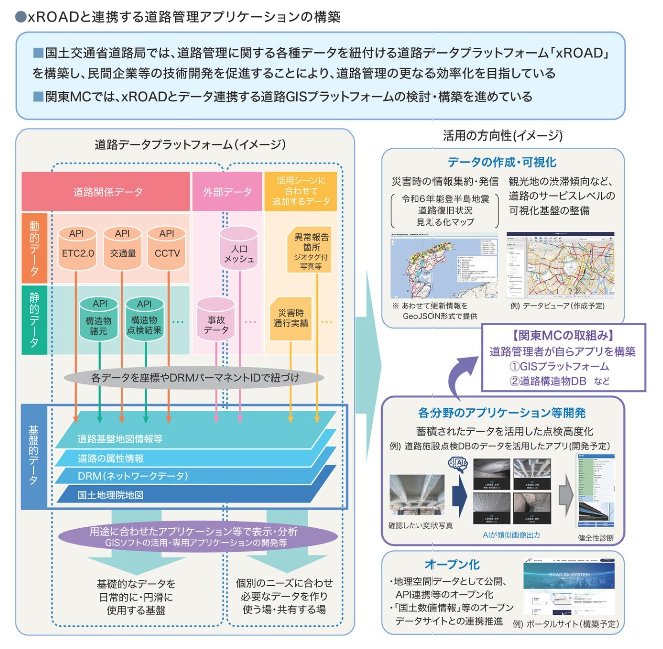

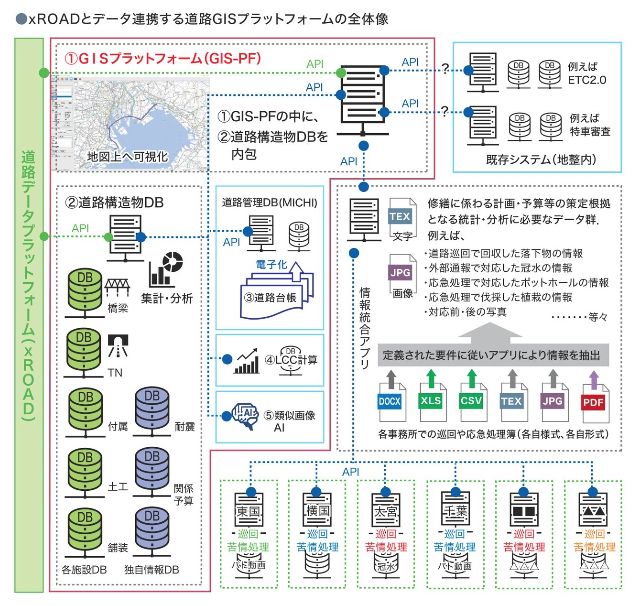

xROADと連携する道路GISプラットフォームの構築

注力している分野の一つが、インフラDXの推進だ。国土交通省道路局が主導する道路データプラットフォーム「xROAD(クロスロード)」は、デジタル地図上に多様な情報をレイヤーとして重ね、道路管理に必要なデータを利活用できる仕組みである。

xROAD(クロスロード)には、橋梁やトンネルといった道路構造物の諸元や点検結果など、膨大な情報が集約されており、これらを集計・分析することで、経験や勘に頼らない戦略的な維持管理への転換が可能となる。

道路GISプラットフォームは、このxROAD(クロスロード)とデータ連携することで、点検データを可視化し、地図上の任意の地点をクリックするだけで、当該箇所の点検履歴や損傷状況を即座に確認できる。さらに、500分の1の道路管理用平面 図も統合することで、現場の管理業務の効率化にもつなげていく。

また、道路巡回業務では、パトロールカーに搭載したカメラによる画像データの収集・分析を行い、従来の目視点検を補完しながら、道路状況をより客観的かつ継続的に把握する仕組みを検討中である。収集したデータは道路GISプラットフォームに統合され、保全業務に活用していく。

AIを活用した類似画像検索とLCC計算システム

蓄積された膨大な点検データを活用し、AIによる類似画像検索システムの開発も進めている。現場で撮影された損傷写真をAIに読み込ませることで、過去の類似画像を自動的に検索・抽出でき、経験の浅い技術者でも、過去の事例を参考にしながら適切な判断を行うことが可能となる。現時点では検索結果が多すぎるという課題もあるが、今後はAIの学習精度向上により、より実用的なツールへと進化が期待されている。

あわせて、ライフサイクルコスト(LCC)計算システムの開発にも取り組んでいる。これは、構造物の諸元データと点検結果をもとに、予防保全と事後保全のコストを自動的に比較算出するものである。たとえば、国道17号の橋梁群を対象に、予防保全を実施した場合と事後保全を実施した場合のLCCを比較分析することで、最適な維持管理戦略の策定に向けた1つの指標として活用できる。

地公体への技術支援

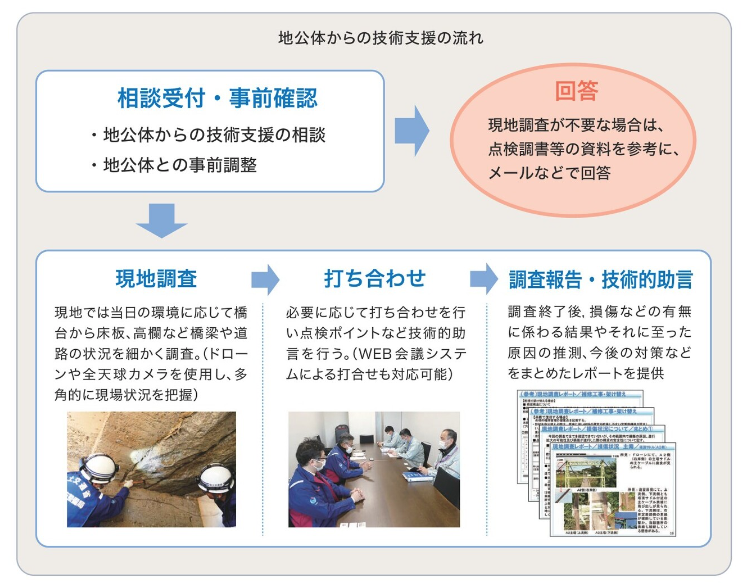

全国に約73万ある橋梁のうち、7割以上を市町村が管理しているという実情を踏まえ、関東MCでは地公体への支援強化を重要な使命として位置づけている。多くの地公体では、土木技術者の不足や限られた予算により、適切なメンテナンスが難しいのが現状だ。特に小規模地公体では、土木と建築を兼務する職員が担当していたり、そもそも土木職を採用していない例も少なくない。

こうした課題に対応するため、道路構造物の保全に関する技術支援を展開している。人材育成にも力を入れており、地公体職員が自ら点検を実施できるよう、研修や講習会などを定期的に開催している。

加えて、地公体の担当者が道路構造物の保全について気軽に相談できる体制も整えている。関東MC のホームページには問い合わせフォームが設けられており、電話やメールによる相談も受け付けている。年間で約20件の相談が寄せられており、内容に応じてメールでの回答のほか、地公体を訪問してアドバイスを行うケースもある。

相談の中には、技術的な判断が求められる橋梁やトンネルに関するものもある。そうした場合には、関東MCの職員が現地に赴いて調査を実施。ドローンや全天球カメラ、ファイバースコープなどを駆使し、多角的で的確な状況把握を行ったうえで、管理者に対して技術的な助言を行っている。

また、メンテナンス国民会議の市町村長会議にも参加し、支援は関東MC、制度は国交省などの機関が設けており、その周知や利用促進にも力を入れている。

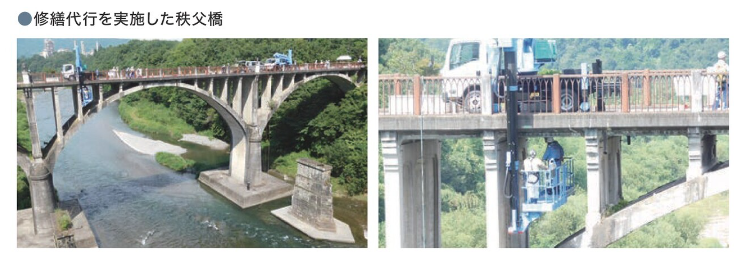

特殊構造物には修繕代行で支援

直轄診断を行った結果、修繕を行うために特に高度な技術力が求められる案件については、管理者からの要望により、その修繕を国が管理者に代わり行う「修繕代行」の制度がある。この制度は道路法に定められたもので、設立以来、関東MCが手が けた修繕代行は1橋ある。

秩父市で手がけたコンクリートアーチ橋の修繕代行は、歴史的価値も高く、現在では珍しいコンクリートアーチ構造を持つため、修繕には高度な技術と豊富な経験が必要とされた。

直轄診断を実施して構造物の状態を詳細に把握し、秩父市との協議を重ねた上で、設計から工事発注、施工管理まで一貫して担当し、修繕が完了した状態で秩父市に引き渡すという包括的な取り組みを行った。

なお、相談から直轄診断までは無料で行われるが、修繕代行については、通常の公共事業と同様に地公体が費用の一部を負担する。これら一連の技術支援は、技術力と財政力の両面でインフラメンテナンスの課題を抱える地公体にとって、有効な支援策となっている。

地公体との距離をもっと近くに ~相談体制と情報発信の工夫~

関東MCでは、より多くの地公体に存在と役割を知ってもらい、気軽に相談してもらえるよう、認知度向上と情報発信の強化に取り組んでいる。ホームページの充実をはじめ、YouTubeやSNSなども活用し、今後はチャットボットの導入も視野に入れるなど、相談しやすい環境づくりを多角的に進めていく方針だ。

また、ビッグデータやAIを活用した戦略的な維持管理、地公体への技術支援、新技術の積極導入など、関東MCの取り組みは多岐にわたる。こうした活動を通じて、地公体の課題解決を後押しし、持続可能なインフラの実現に貢献していくことが期待されている。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。