| 強さとしなやかさを備えた安全・安心な国土へ |

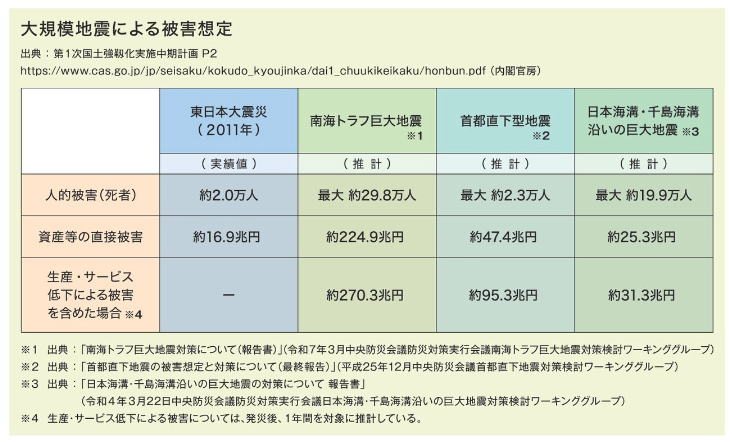

都市直下型地震の驚異を思い知らされた阪神・淡路大震災(1995年)、想定外の大津波に生活基盤のすべてを破壊された東日本大震災(2011年)。観測史上最大級の相次ぐ巨大地震による大規模災害の経験を踏まえ、「国土強靱化基本法」(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法)が2013年12月に成立し公布・施行された。

強さと同時に、しなやかさを備えた安全・安心な国土と社会の形成に向けて、国土強靱化に関する国の計画や施策等の指針となるべきものとして、翌2014年6月に「国土強靱化基本計画」が閣議決定された。基本計画では、人命の保護をはじめとした4つの基本目標に加え、国土強靱化を推進する上での基本的な方針として「5本柱」を掲げている。

4つの基本目標は、①人命の保護、②国家・社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持、③国民の財産および公共施設に係る被害の最小化、④迅速な復旧復興。

基本方針となる5本柱には、①国民の生命と財産を守る「防災インフラの整備・管理」、②経済発展の基礎となる交通・通信・エネルギーなど「ライフラインの強靱化」、③「デジタル等新技術の活用」による国土強靱化施策の高度化、④災害時における事業継続性確保をはじめとした「官民連携強化」、⑤地域における防災力の一層の強化(地域防災力の強化)―が挙げられ、この5本柱に沿って各分野で多岐にわたる施策や事業が実施・展開されることになった。

その後も、熊本地震(2016年4月)、九州北部豪雨(2017年6、7月)、西日本豪雨(2018年6、7月)、北海道胆振東部地震(2018年9月)と自然災害が頻発する中、地震に伴う大規模停電の発生や、台風による高潮・高波の影響で空港施設が使用不可になるなど、災害時における重要インフラの機能確保が新たな課題として認識されるようになり、政府は2018年9月、電力や通信、空港、港湾、幹線道路、河川、病院など重要インフラについて合計118項目にわたる緊急点検を行うことを決定した。

重要インフラ緊急点検の結果を踏まえ、特に緊急に対策が必要な160項目について3か年で集中的に対策を実施することとし、同年12月、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(2018~2020年度)が閣議決定された。3か年緊急対策には7兆円程度の事業費が投じられ、河道掘削や堤防かさ上げ、ため池の改修、道路法面・盛り土対策、学校ブロック塀の安全対策、空港の浸水対策などが集中的に実施された。

| 国土強靱化の取り組みをさらに加速化・深化 |

3か年緊急対策に続いて、①激甚化する風水害や切迫する大規模地震への対策、②老朽化するインフラの維持管理・更新(予防保全型メンテナンスへの転換)、③国土強靱化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化の推進―の3分野について更なる加速化・深化を図るため、2020年12月、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」(2021~2025年度)が閣議決定され、追加的に必要となる事業規模等を定めて重点的・集中的に対策を講じることとした。

5か年加速化対策では、重点的に取り組むべき対策として123対策を定め、中長期の目標を設定。事業規模をおおむね15兆円程度とし、集中的に加速化対策を実施してきた。分野別に見ると、①風水害や大規模地震等への対策が78対策(人命・財産の被害の防止・最小化:50対策、交通ネットワーク・ライフラインの維持:28対策)、②インフラの老朽化対策が21対策、③デジタル化の推進が24対策(施策のデジタル化:12対策、災害関連情報の予測および収集・集積・伝達の高度化:12対策)。

具体的には、▽甚大な被害が生じる恐れがある河川での河道掘削、堤防強化、堤防かさ上げ ▽高規格道路のミッシングリンクの解消、4車線化 ▽送電網の整備、強化、サービスステーション等の災害対応能力強化 ▽河川管理施設、道路、港湾、鉄道、空港の老朽化対策 ▽学校施設の老朽化対策 ▽連携型インフラデータプラットフォームの構築―などが挙げられ、それぞれに中長期的な目標を設定するとともに、達成時期を前倒し(加速化)する方針が示された。

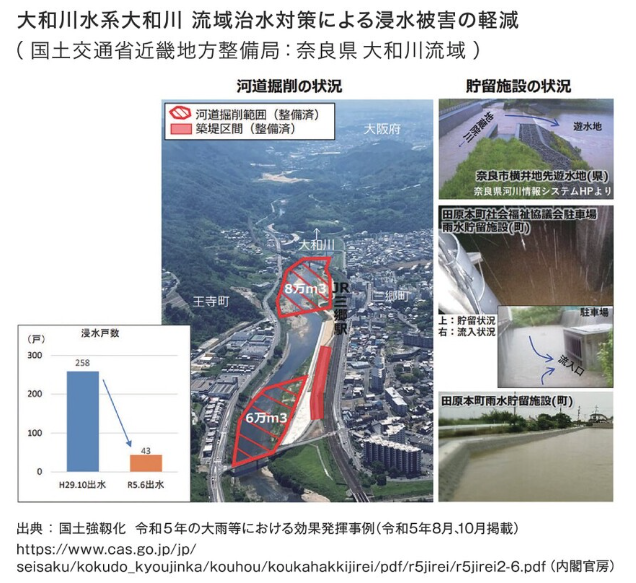

2021年からの5か年加速化対策の実施を通じて、災害時の被害軽減や被災からの早期復旧への貢献、さらには地域防災力の高まりといった対策・施策の目に見える効果が着実に現れている。流域治水対策は、その顕著な例だ。氾濫の恐れのある河川での河道掘削や遊水地整備などに加え、ため池の治水活用、雨水貯留施設整備など、流域全体での治水対策を進めることで浸水被害の軽減につなげる取り組み。5か年加速化対策で重点的に施策が展開された。奈良市の事例では、2021年10月に大和川流域で12時間雨量155mmの大雨により258戸が浸水するなど大きな被害が出たが、流域治水対策に取り組んだことで2023年6月の大雨では同規模の雨量(12時間雨量140mm)を記録したものの、浸水戸数は43戸に留まり、被害の軽減が図られた。

交通ネットワーク・ライフライン維持の具体例では、岩手県雫石町の国道46号で2013年8月の豪雨により法面が崩壊し、大量の土砂で約3日間にわたり通行止めが発生したが、被災後に法面対策を実施したことで、2022年8月の大雨では前回を上回る降水量を観測したものの、被害や通行止めは発生せず、交通機能が確保された。また、茨城県神栖市では東日本大震災により配水管からの漏水が市内258カ所で発生したが、老朽化した水道管を撤去し耐震管へ敷設替えを進めたことで、震度5弱を観測した2023年5月の地震では耐震化を図った管路での漏水事故は発生せず、断水が生じることもなかった。

| 推進が特に必要となる114施策を実施 |

施策ごとに中長期的な目標を定め、5年間で重点的に対策を講じることで、災害時の被害軽減をはじめ国土強靱化に関する施策が着実に効果を発揮しつつある。2025年度に完了する5か年加速化対策の「後継」に位置付けられる第1次国土強靱化実施中期計画は、国土強靱化に向けた取り組みの切れ目ない推進を図ることを念頭に、2025年6月に閣議決定された。

国土強靱化基本法は2023年6月の改正で、国土強靱化基本計画に基づく施策の実施に関する中期的な計画(実施中期計画)を定めることが盛り込まれた。実施中期計画は、法定計画の位置付けで、計画期間と計画期間内に実施すべき施策の内容・目標、事業の規模などが記載される。第1次実施中期計画の計画期間は2026~2030年度。この5か年に実施すべき施策として326施策を列挙。このうち、「推進が特に必要となる施策」として114施策と234の指標が設定された。

推進が特に必要となる施策の事業規模は、5か年加速化対策の事業規模を大きく上回り、5年間でおおむね20兆円強程度を目途とする見込みが示され、今後の資材価格や人件費高騰などの影響についても予算編成段階で適切に反映する方針が付記された。

施策・指標と事業規模の内訳を国土強靱化の基本的方針である5本柱に沿って見てみると、【防災インフラの整備・管理】が「中小河川も含めた洪水・内水ハザードマップ等の水災害リスク情報の充実」など28施策(76指標):事業規模おおむね5.8兆円、【ライフラインの強靱化】が「予防保全型メンテナンスへの早期転換」など42施策(87指標):おおむね10.6兆円、【デジタル等新技術の活用】が「国の地方支分部局等の資機材の充実(警察・消防・自衛隊・TEC-FORCE等)」など16施策(24指標):おおむね0.3兆円、【官民連携強化】が「生活の基盤となる住宅・建築物の耐震化」など13施策(18指標):おおむね1.8兆円、【地域防災力の強化】が「スフィア基準(人道憲章と人道対応に関する最低基準)等を踏まえた避難所環境の抜本的改善」など16施策(29指標):おおむね1.8兆円(2つの柱に重複して位置付けられる施策があるため、各柱の施策数の合計と全施策数は一致しない)。

| 災害外力・耐力など3つの変化に対応 |

第1次国土強靱化実施中期計画は、第1章の「基本的な考え方」で、3つの状況変化への対応に言及している。3つの変化とは、①災害外力・耐力の変化、②社会状況の変化、③事業実施環境の変化―を指し、5か年加速化対策の策定後に新たに顕在化した諸課題への対応策の方向性などが明確に示されている。

災害外力・耐力の変化への対応では、気候変動に伴って大雨や台風、大雪などによる気象災害が激甚化・頻発化していることに対し、「適応(起こりうる災害に備える)」と「緩和(原因である温室ガスの削減・低減)」の両面から対策を進めるとともに、巨大地震や火山噴火などへの対策の加速化・深化を図る。ライフラインに関しては、従来のネットワーク型施設の強靱化に加え、自律分散型システムの導入などにより地域の実情に合ったものに再構築し、次世代にわたり継続して機能するライフラインへの転換を図る。

高度経済成長期に全国で一斉に整備されたインフラの老朽化が社会問題となる中、インフラの著しい劣化や損傷が「災害耐力の低下」をもたらし、災害時に被害を拡大させる懸念があることを指摘。埼玉県八潮市で2025年1月に発生した道路陥没事故に触れ、加速度的に進行するインフラの老朽化が災害に対する脆弱性を高めているとして、「災害耐力の低下」と「災害外力の増大」による「複合災害」の発生を回避するため、インフラ長寿命化基本計画などに基づき、既に災害耐力の低下が顕在化しつつある老朽インフラの修繕・更新を強力に推進し、予防保全型メンテナンスへの移行を図る。

人口減少等の社会状況の変化への対応では、東京圏への過度な一極集中による弊害を是正することや、首都直下地震や富士山噴火等に備えて東京に集中している中枢管理機能のバックアップ体制の整備を進めることは、危機管理面での国土強靱化の観点からも重要であるため、国土強靱化と地方創生の連携を強化し、平時と有事の両面から「自律・分散・協調」型社会の形成を目指す。

平時と災害時の境界をなくし、平時の生活を充実させることで災害時の生活も充実させるという「フェーズフリー」の考え方をもとに、平時にも災害リスクが内在することを認識するとともに、災害時には迅速な体制移行が可能となるように、ハード・ソフト両面からきめ細かな対策を講じる。

能登半島地震や奥能登豪雨の教訓から、半島特有の地理的条件を踏まえた「半島防災・強靱化」を推進し、半島・離島といった条件不利地域における対策の強化を打ち出した。アクセス困難性に対応して陸海空の交通ネットワークの強化を図るほか、上下水道や電力、通信について地域条件に応じて運営基盤と耐災害性の強化を図る。

3つ目の事業実施環境の変化への対応では、人口減少・少子高齢化を背景に、災害現場を担う国や地方公共団体、建設・医療等の人材確保・育成が困難になっていることや、人手不足に伴う人件費の高騰への対応が急務となっている現状を受けて、幅広い人材活用に向けた取り組みと同時に、革新的なデジタルなど新技術の活用によって自動化・遠隔操作化・省人化を図るなど国土強靱化の分野での生産性向上の取り組みを推進する。

自然災害の激甚化・頻発化に伴い、災害対応が長期化することも想定し、特定の地域・人材等に過度な負担が生じないよう、初動対応から復旧・復興に至る各フェーズでの広域的な連携体制の強化を図る。合わせて、災害対応時に活用する資機材の仕様の共通化や規格化を進めるなど、持続可能な体制の構築に向けた取り組みを推進することにしている。

| 予防保全型メンテナンスへの転換急ぐ |

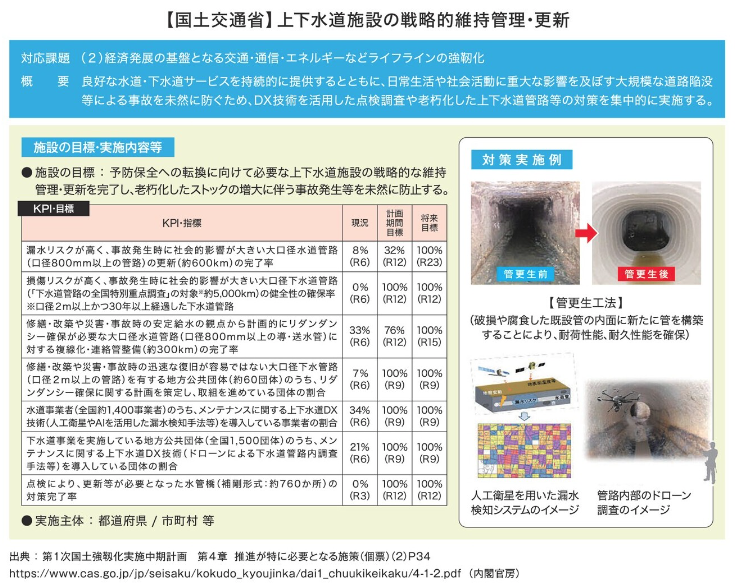

推進が特に必要となる施策のうち、【ライフラインの強靱化】では、大規模自然災害の発生時にも交通・上下水道・通信・電力・エネルギー等のライフライン機能を可能な限り維持できるよう、予防保全型メンテナンスへの早期転換を図るとともに、急所となる施設・設備や災害時の重要施設に接続するライフラインの耐災害性の強化を図る。

予防保全型メンテナンスへの早期転換に向けた施策では、「道路施設の老朽化対策」として国と地方公共団体が管理する道路の緊急または早期に対策を講ずべき橋梁(約92,000橋)について、修繕措置の完了率を2023年度末の55%から2030年度に80%に向上させ、2041年度に100%(完了)とすることを目指す。

下水管渠の老朽化が原因とされる埼玉県八潮市の道路陥没事故を受け、予防保全型メンテナンスへの早期転換に向けた施策には「上下水道施設の戦略的維持管理・更新」も盛り込まれた。全国特別重点調査の対象となった下水道管路(口径2m以上かつ30年以上経過した下水道管路)約5,000kmのうち、損傷リスクが高く、事故発生時に社会的影響が大きい大口径下水道管路の健全性の確保率を2030年度に100%とすることに取り組む。上水道については口径800mm以上の大口径管路で更新が必要な約600kmのうち、5か年の計画期間内に32%の完了を目指し、中長期では2041年度までに100%完了を目標に掲げた。水管橋についても点検により更新などが必要とされた約760カ所の対策を2030年度までに完了させる。

上下水道施設に関しては、さらに「耐災害性の強化」を図る施策として、給水区域内かつ下水道処理区域内における重要施設(約35,000カ所)のうち、接続する水道・下水道の管路等の両方が耐震化されている重要施設の割合を2023年度現在の9%から2030年度に30%に増やし、中長期では2044年度に100%とする目標を示している。

第1次実施中期計画で推進する施策の進捗状況は定期的にフォローアップを行い、国土強靱化推進本部が取りまとめる年次計画(国土強靱化年次計画)でその結果を整理し公表することになる。国土強靱化施策の実施状況の評価には、重要業績評価指標(KPI)を用い、KPIの継続的な改善に努める。推進が特に必要となる施策については、予算の確保や執行状況も含めてフォローアップを行う考え。中期計画の今後の実施に際しては、「真に必要な財政需要に安定的に対応するため」、事業の進捗管理だけでなく「財源確保方策の具体的な検討」を開始する方針を明示している。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。