2017.12.21

維持管理の重要性が増す社会資本の代表例

|

川を渡り、道路や鉄道をまたぎ、海をも越える。橋梁は、人、車、列車が移動するうえでの主要な構造物だ。単独では橋梁と呼ばれるが、連続すれば高架橋となる。高速道路や新幹線などだ。構造や形式もさまざまで、用いられる材料も異なる。老朽化が進み、維持管理の重要性が増している社会資本の代表例でもある。

| 国や自治体管理を含め全国に72万橋 |

国内には約72万の橋梁がある。交通量など需要に応じた規模、建設地の気象条件や地盤、さらに景観性なども考慮して建設された。橋梁は、地域のシンボルとなることもあり、構造物としての強さや耐久性だけでなく、周辺環境との調和などデザイン性も重視されている。

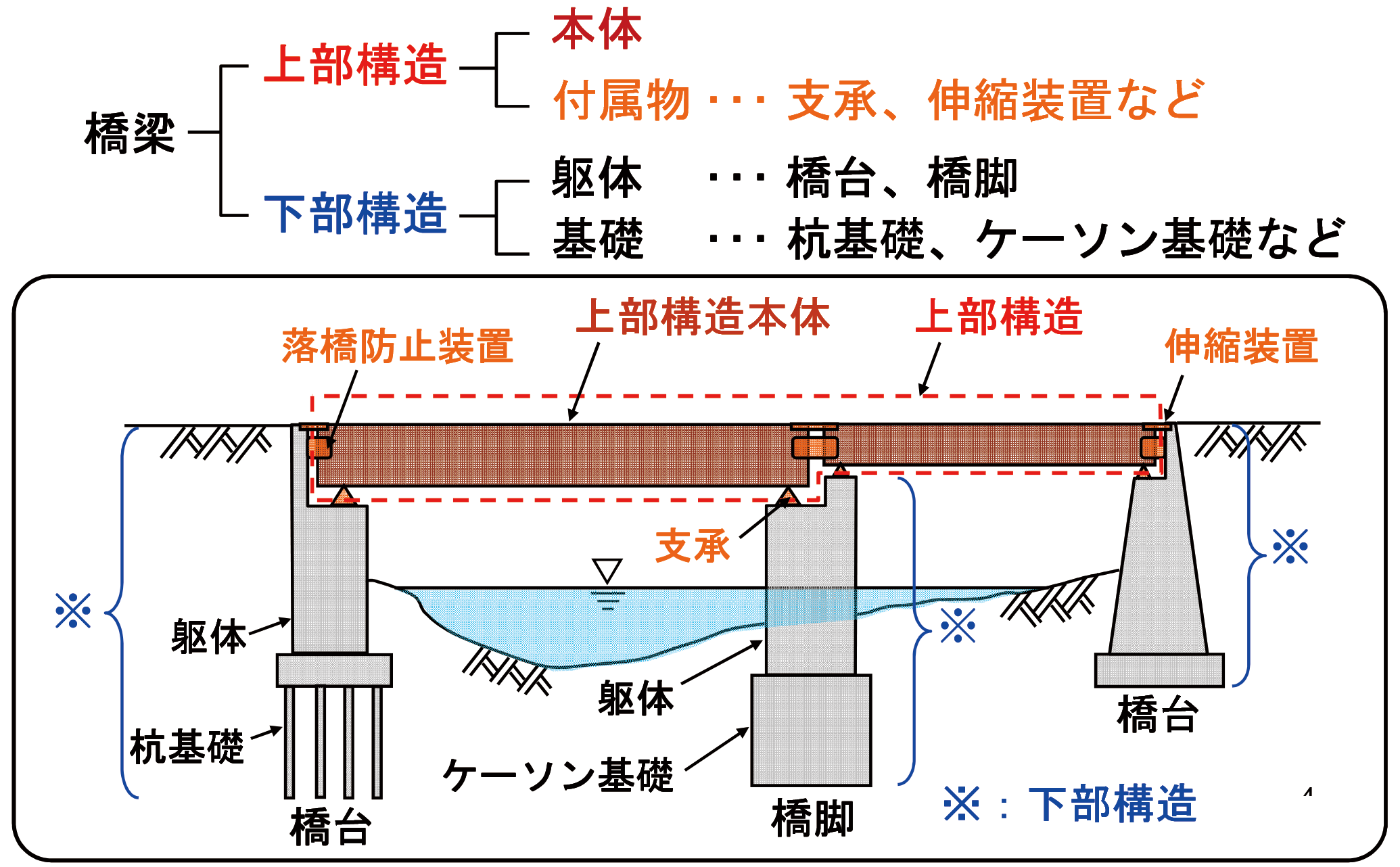

橋梁を構成する構造の名称

|

|

|

出典:国土交通省 |

形式が異なっても基本構成は共通で下部構造と上部構造とがある。下部構造は、橋梁の両端にあるのが橋台(アバット)。その間で上部構造である桁を支えるのが橋脚(ピアー)で、長さや形式などによって数は異なる。詳細な規定はあるが、大まかに言えば、橋台との間の長さが橋長、橋台や橋脚の間を径間長と呼ぶ。

一方の上部工は大きく分けて7種類。これが橋梁の名称ともなっている。桁橋、床版橋、トラス橋、ラーメン橋、アーチ橋、斜張橋、吊橋だ。材料は主に鋼材とコンクリートを形式に応じて使い分ける。そこで、鋼橋やコンクリート橋とも呼ばれる。

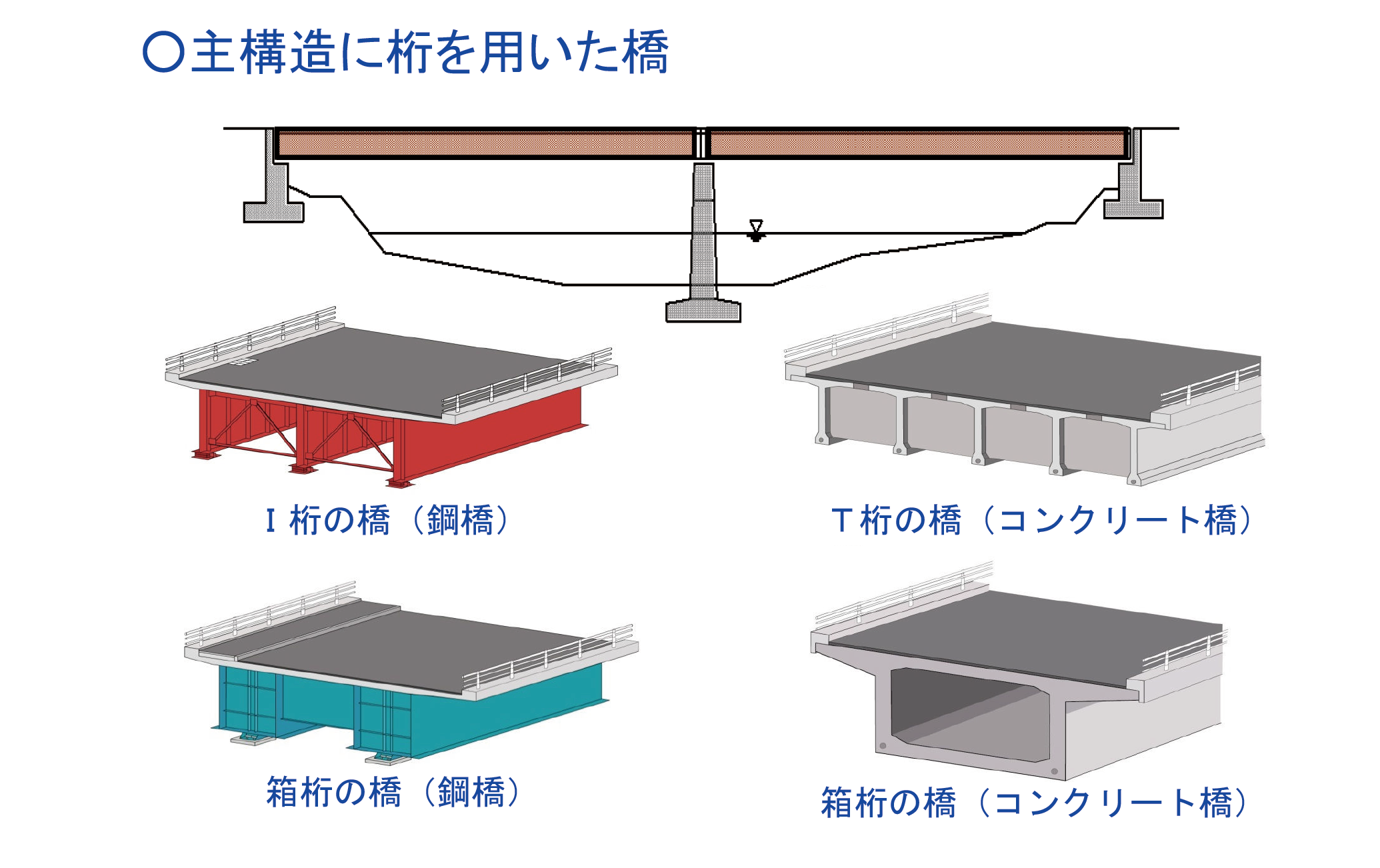

形式別に概説すると、まず桁橋は下部構造である橋台や橋脚の間に鋼製やコンクリート製の桁を渡して構成する。最も古くからある一般的な形式だ。桁の断面形状によってI桁、T桁、箱桁がある。

桁橋

|

I桁の橋 T桁の橋 箱桁の橋

出典:国土交通省

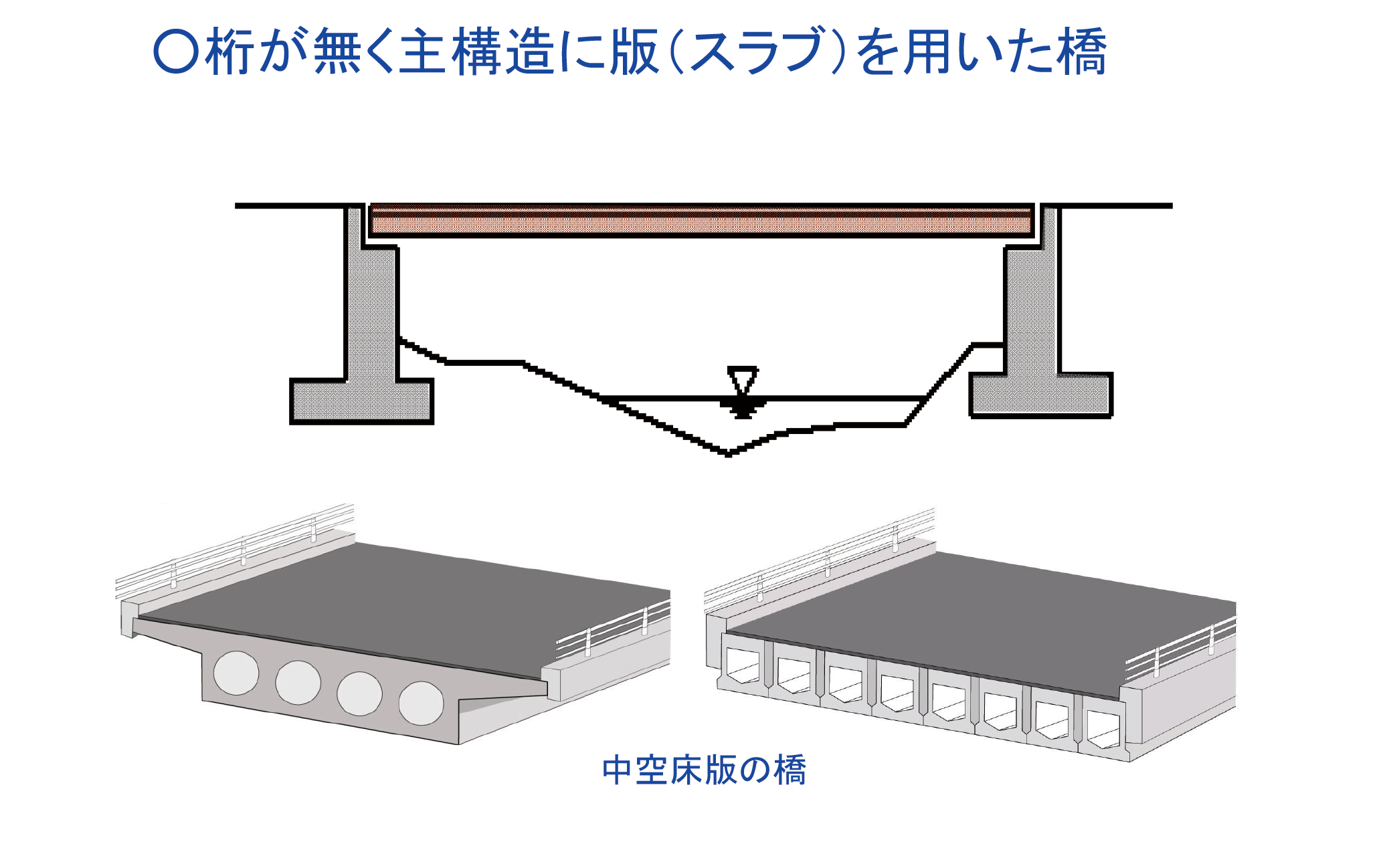

床版橋は、桁を用いずにスラブと呼ぶ版を主構造にしたものだ。主にPC(プレストレスト・コンクリート)で桁を構成する。

床版橋

PCポステン中空床版橋 PCプレテン床版橋

出典:国土交通省

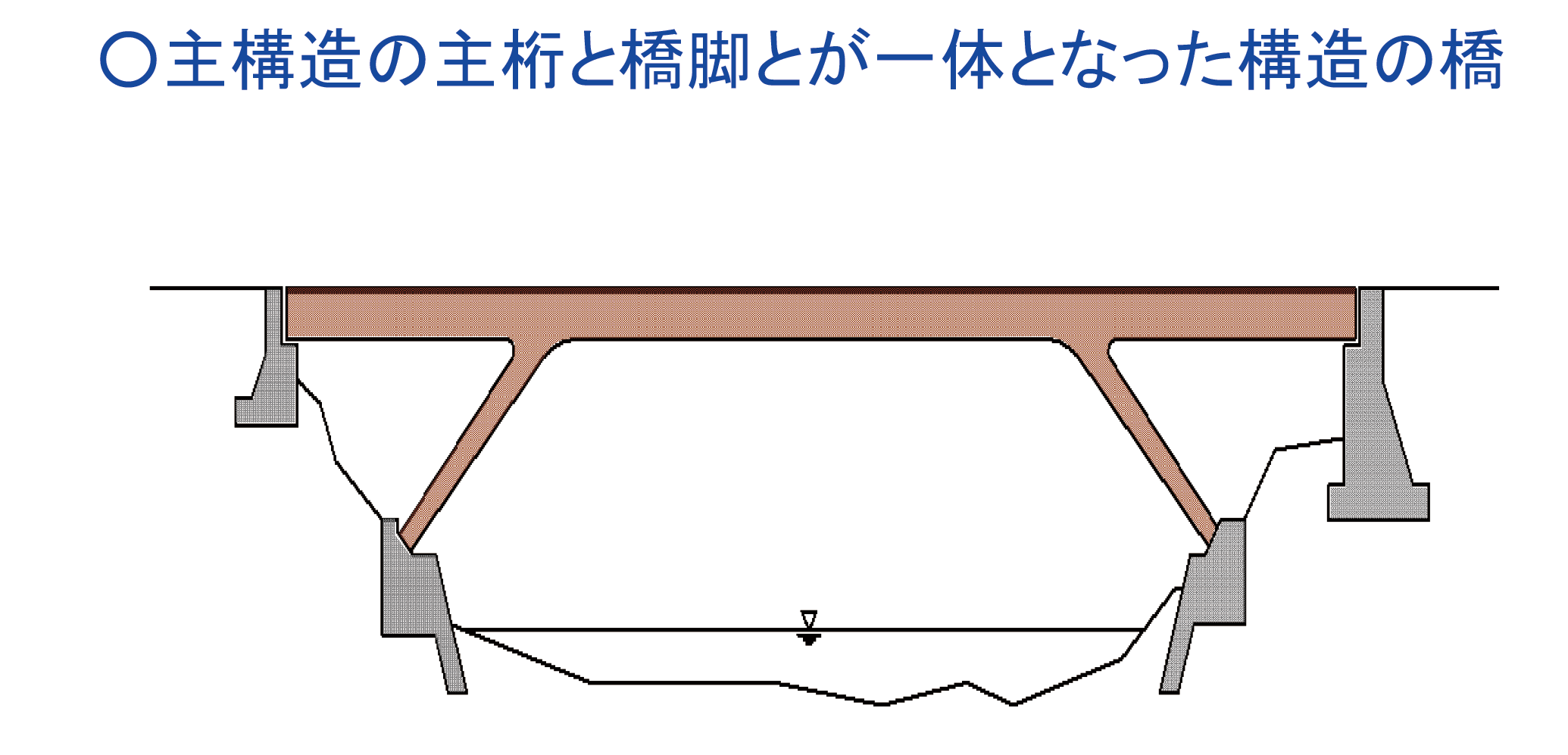

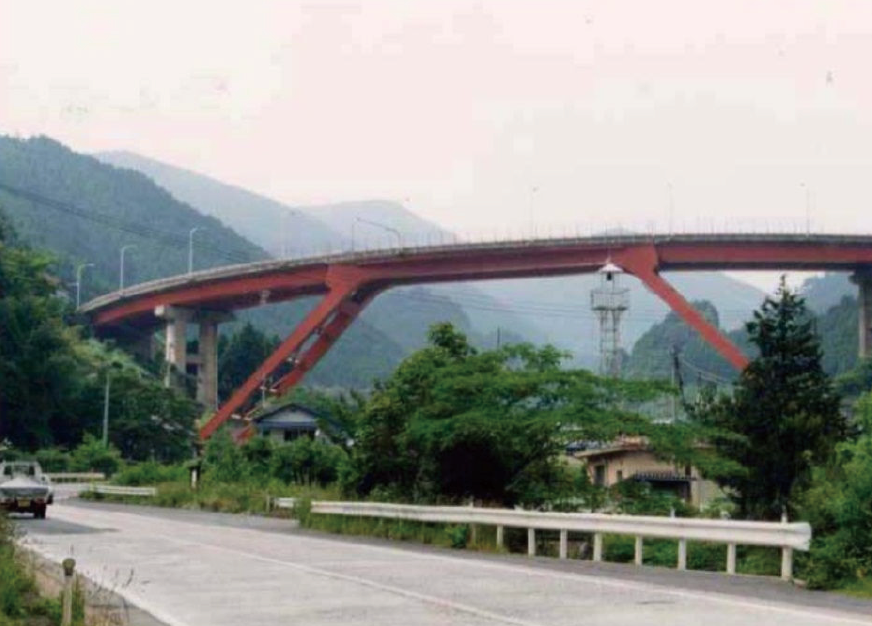

ラーメン橋は、ドイツ語のrahmen(枠)が名称の由来で、橋桁と主構造の桁が一体になったものだ。鋼製のほか、PCもある。大きな荷重が掛かって変形しても落橋することがなく、橋脚と桁の接合部である支承がないため、上部構造がずれ落ちたりせず耐震性が高い。

ラーメン橋

|

鋼方杖ラーメン橋 PCラーメン箱桁橋

出典:国土交通省

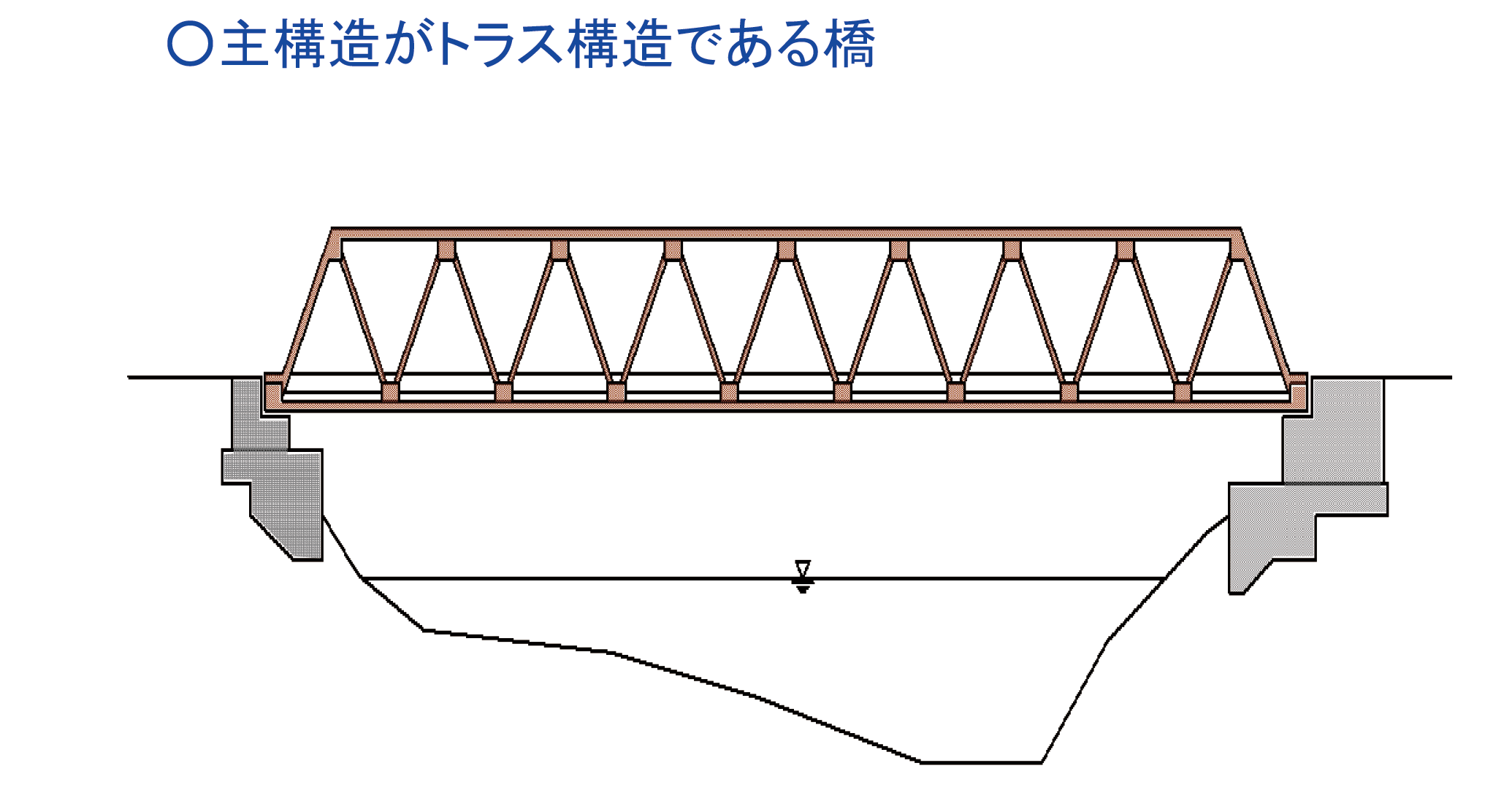

「鉄橋だ ♪ 鉄橋だ ♪ 」の歌のモデルとも言えるのがトラス橋だ。道路のほか、鉄道で多く用いられてきた構造形式である。建築用語のtruss(トラス)が語源。棒状の部材を三角形に組み合わせて上部構造を構成する。古くは木材、近年では鋼材が用いられ、斜めに組み合わされた斜材には引っ張りと圧縮力が掛かり、この組み合わせによって桁を支える。

トラス橋

ゲルバー鋼トラス橋(下路式) 鋼トラス橋(下路式)

出典:国土交通省

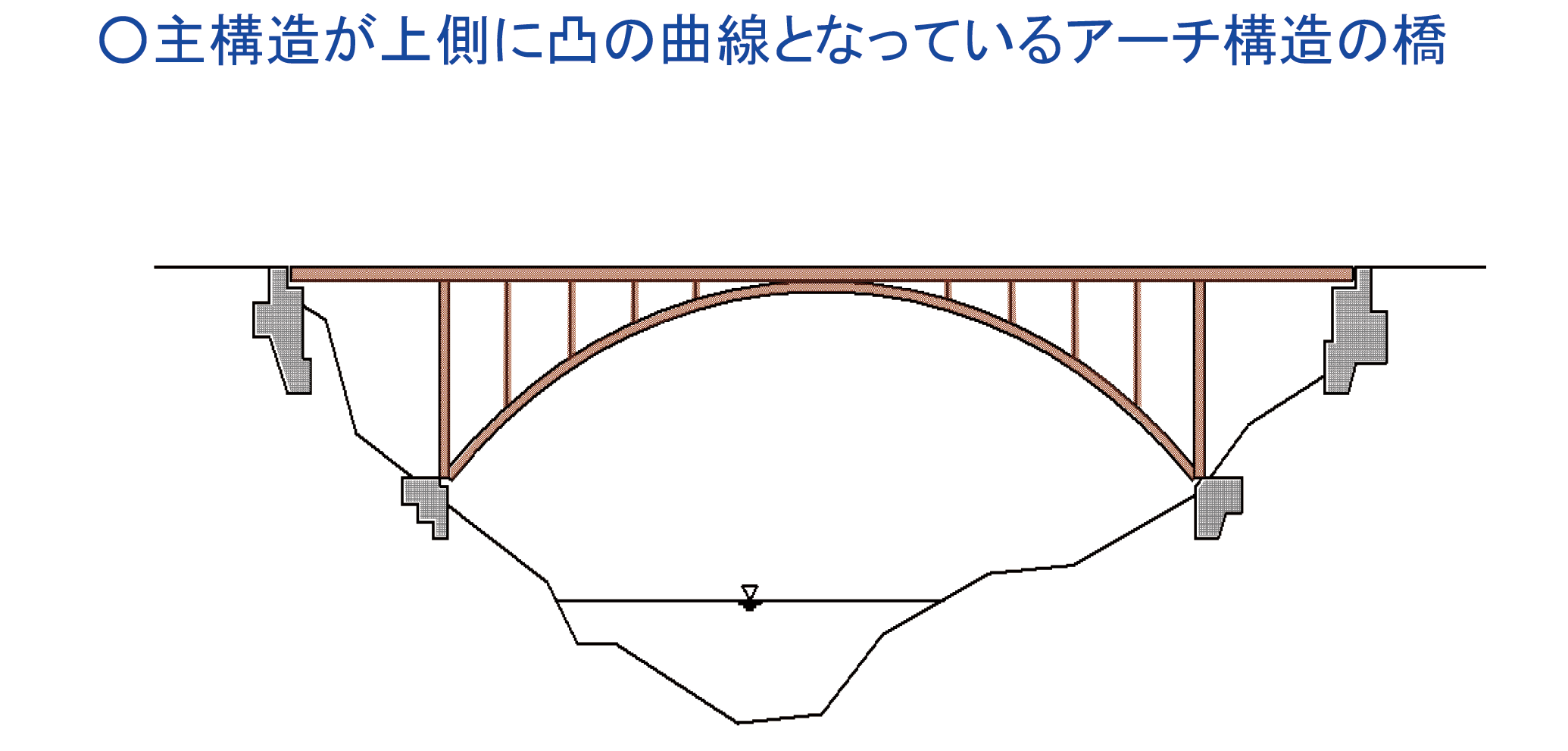

桁の上部や下部にアーチを描く、弧によって構成されるのがアーチ橋である。コンクリートや鋼材のほか、かつては木、石なども用いられた。橋台の間に橋脚を設置することが困難な渓谷などに採用されることが多い。

アーチ橋

鋼ランガーアーチ橋(上路式) 鋼ローゼアーチ橋(下路式)

出典:国土交通省

| 長大橋の建設を可能にした関連技術 |

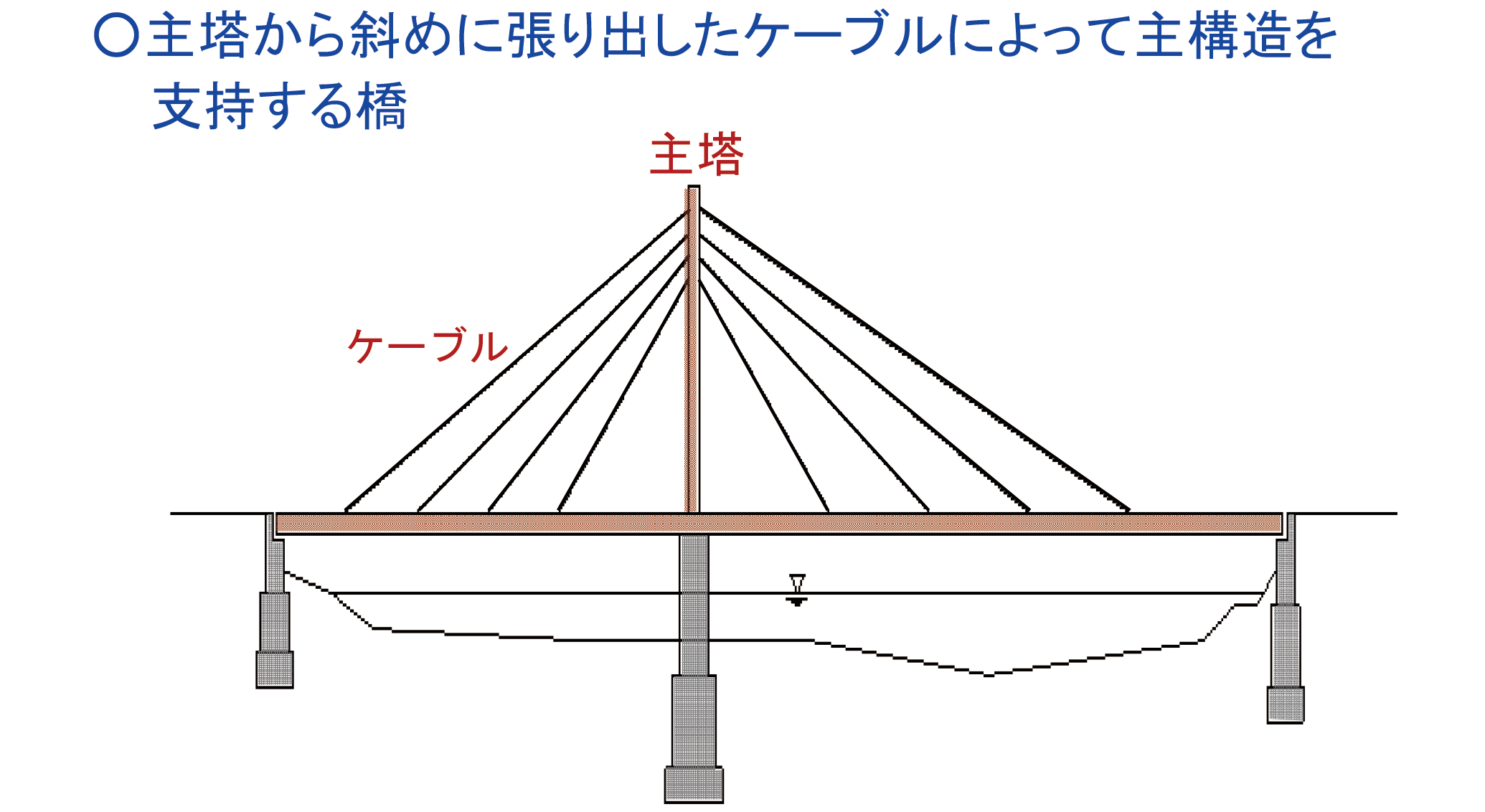

橋脚の上に建てた主塔から斜めに張り出したケーブルによって桁を支えるのが、斜張橋である。吊り橋の一種で、優美な姿であることから景観を重視する地域などに採用されることが多い。

斜張橋

出典:国土交通省

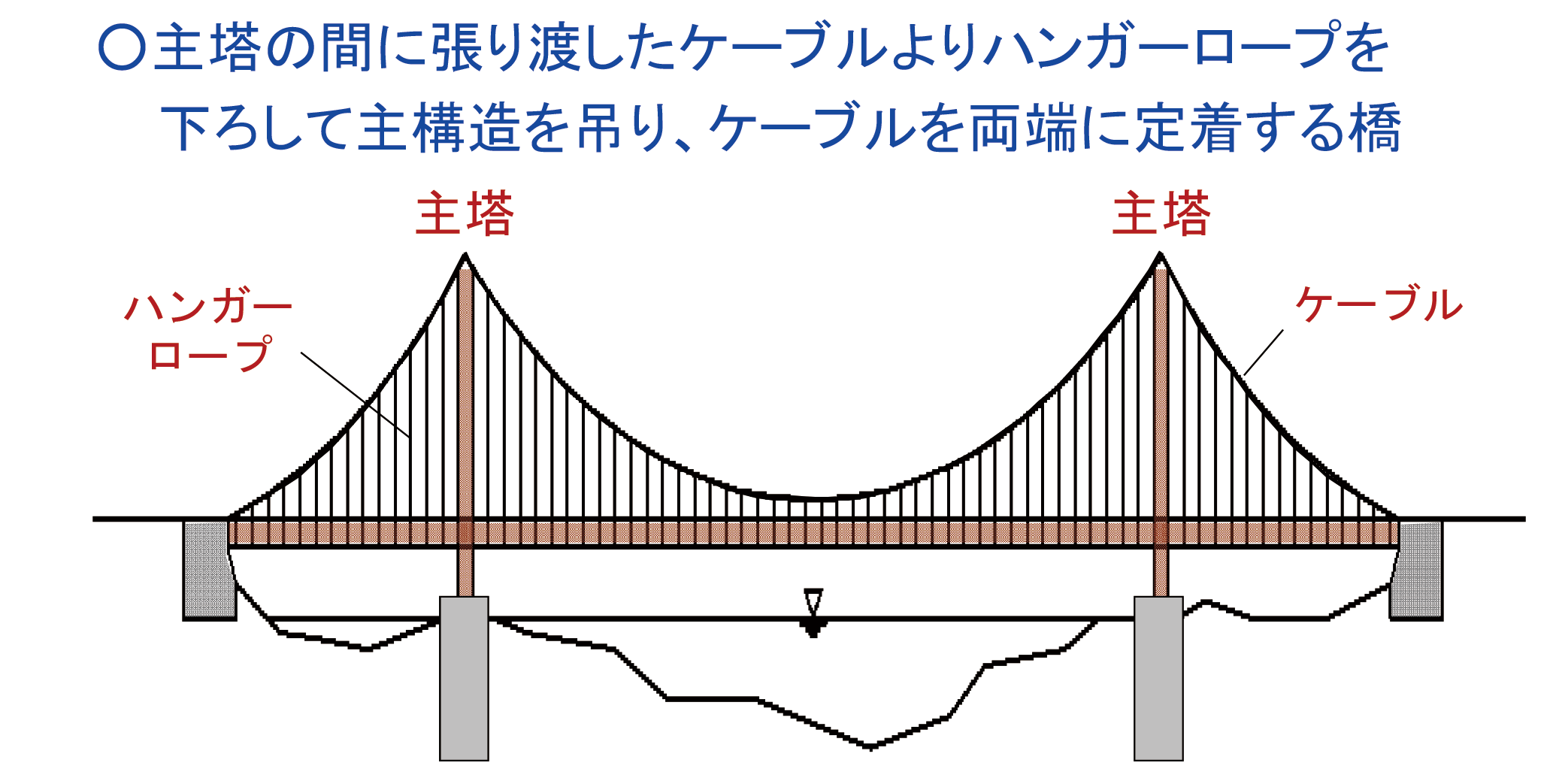

2本の主塔の間に張り渡したケーブルによって主構造である桁を支えるのが吊り橋である。橋の両端にある橋台に相当するアンカーレイジは、自重と摩擦力によって、ケーブルの引っ張り力に抵抗する。中央部に橋脚が設置できない海峡部など長大橋に採用されることが多い。世界最長の吊り橋は、本四架橋の明石海峡大橋。全長が3,911mで、主塔間の中央支間長は1,991mある。

吊橋

出典:国土交通省

橋梁の長さは全体の長さではなく、橋脚間の長さで評価される。高架橋のように支間長の短い橋を連続させれば、長い橋梁はむしろ容易につくることができる。

これに対して、支間長の橋梁を建設するには高度の技術が必要になる。明石海峡大橋の場合も当初は道路と鉄道の橋だった。計画変更によって道路専用橋になったが、それでも2,000m近い支間長をケーブルで支えられないという課題が発生した。ケーブルの自重だけで、この長さは限界であり、桁を吊り下げる余裕がない。そこで開発されたのが、高張力鋼だった。世界最長の吊り橋は、建設技術の進歩だけでなく、これらの関連技術にも支えられている。

一足先に開通した同じ本四架橋の南北備讃瀬戸大橋でも基礎工事で建設技術以外の課題があった。掘削した橋脚の基礎岩盤は目視で確認することになっていた。

しかし、当時は急潮流で大深度の潜水技術はなかったのである。そこで、潜水ボンベ内に注入する気体の種類を調整するなどして、大水深での長時間潜水が可能な技術を開発した。明石海峡大橋と同様に関連技術の進歩が長大橋の建設を可能にしたエピソードの一つである。

| 7割以上を市町村が管理する |

橋梁にとって最大の課題になっているのが老朽化である。リニューアルの目安とされる建設から50年を経過したものが、今後急速に増大していく。新聞やテレビのニュースでも再三にわたって取り上げられ、鋼製のトラス橋では主要部材である鋼材が破断していたり、コンクリート橋では表面が剥がれたりして落下するなどの事例も続発した。

国土交通省では、2014年7月から道路管理者は、5年に1度の割合で、近接目視によって点検し、結果を4段階に分けて健全化の診断をする方針を打ち出している。しかし、年度末までの実施率は、約28%に過ぎない。

点検を実施した橋梁のうち、緊急または早急に補修が必要なものは、国が管理する橋梁は全体の約8%、548橋だったのに対して、市町村が管理するものは約10%、9,550橋もあった。

かつて、橋梁の維持管理が後回しになっていることが問題になった米国では、約61万橋のうち国が管理するのが約50%。これに対してわが国では、国や高速道路会社が管理するものはわずか8%で、市町村の管理が70%以上を占め、財政難や技術者不足が大きな課題となっている。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。