2017.12.21

国民生活を陰で支える社会資本

|

|

|

|

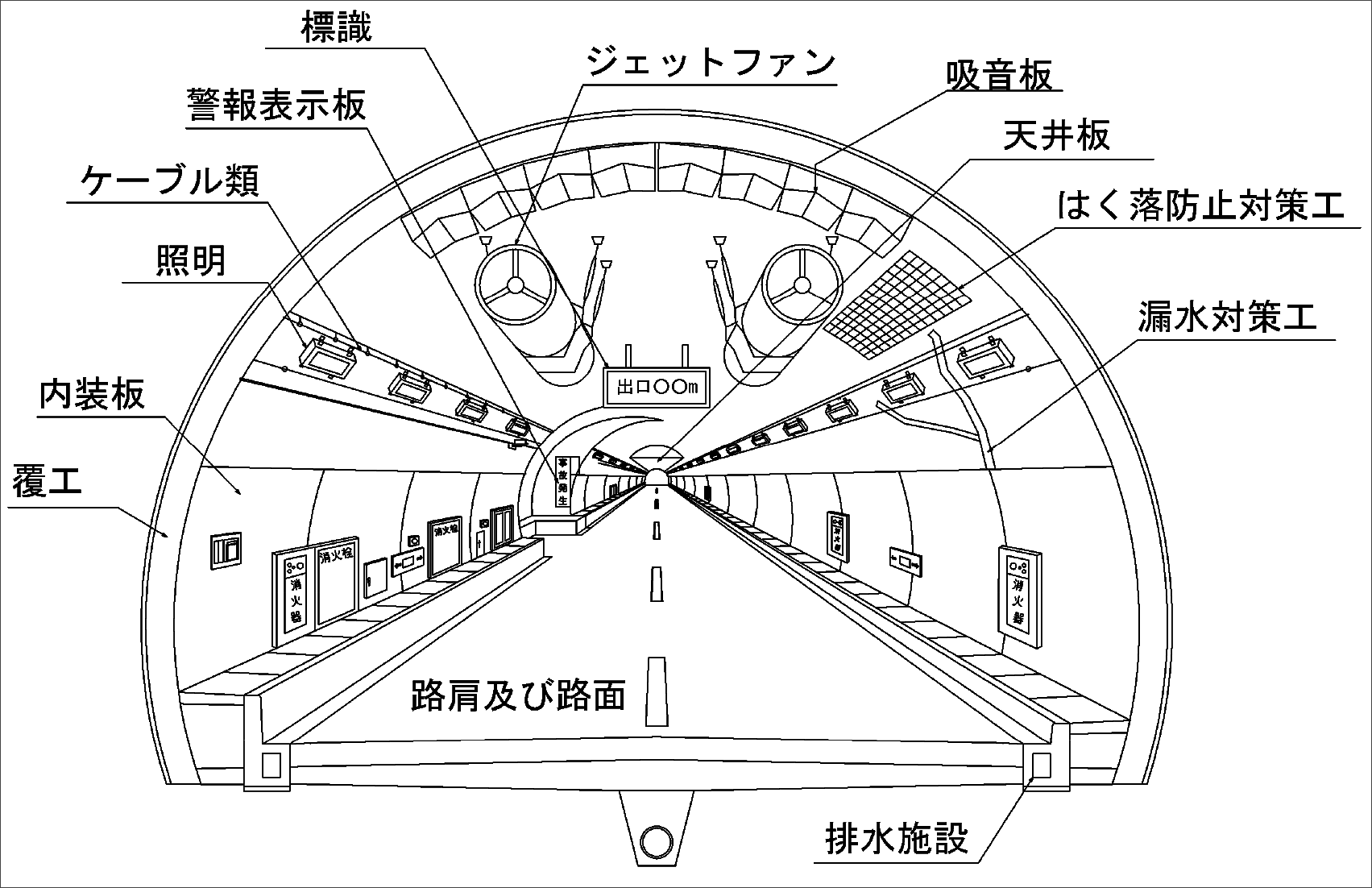

トンネル内の附属物ほか 出典:国土交通省 |

道路、鉄道、上下水道など多くの社会資本を支えているトンネル。

山岳部や都市の地下、さらには海峡をくぐるなど、施工場所、工法ともに数多くある。長大で巨大なものもあるが、地上からはその全容を見ることはできない。では、トンネルにはどのような種類があり、どう施工しているのか。

|

|

|

黒部ダムのトンネル |

立山黒部アルペンルート。

長野県の信濃大町から富山県の立山までトロリーバスやケーブルカー、ロープウェイなどを乗り継いでアルプスを越える国内屈指とも言える人気の観光ルートである。ハイライトの一つが黒部川第四発電所、黒四ダムだ。長野県の扇沢からダムまでトンネルをトロリーバスで向かう。

関電トンネルとも呼ばれ、ダム建設のための資機材などの運搬ルートだった。黒四ダム建設での屈指の難工事で、途中には中央構造線(断層破砕帯)があり、その建設の苦闘ぶりは映画「黒部の太陽」となった。この映画を見て土木技術者を目指したという建設関係者が多くいた。

トンネルは完成すれば、外部から見えるのは坑口だけ。下水道にいたってはマンホールだけだ、と工事関係者は苦笑する。しかし破砕帯や熱水帯を抜け、青函トンネルのように海底を潜ったり、都市の大深度を掘り進んだりした大断面のトンネルなど、多くの難工事が展開されてきた。

| 地形や地質に応じた多彩な工法 |

トンネルは、施工場所や施工法によって複数の種類がある。道路や鉄道を建設するために山を貫くのが山岳トンネル、地下鉄や増加傾向にある都市高速の地下トンネル、下水道の管渠、さらには河川や湾岸部の底に道路などを建設するためにボックスカルバートを埋設する沈埋トンネルなどがある。

トンネルと聞いて多くの人がまず思い浮かべるのが山を貫く山岳トンネルだろう。日本最長の狭軌鉄道の山岳トンネルはJRの北陸トンネルで、長さが13.87kmある。

かつて、山岳トンネルは矢板工法によって施工されていた。土質に応じて人力や機械、発破によって掘削し、その壁面の崩壊を防ぐために矢板と呼ぶ木材や鉄板などによる支保工で支えて、コンクリートを巻き立てていく。土質が悪く崩壊の可能性がある地山では、トンネルの全断面に対して底部の両側に小さな掘削孔を先行させて水抜きや地質の確認をする側壁導坑先進工法、底設導坑先進工法、上部半断面先進工法などを使い分けた。在来工法とも呼ばれている。

これに代わって採用されるようになったのが、NATM(ナトム:New Austrian Tunneling Method)だ。掘削した壁面に直ちにコンクリートを吹き付けて固め、ロックボルトと呼ぶ鋼材をトンネル断面に対して扇状に打ち込み、その相互効果によって崩壊を防ぐ。地質に応じてボルトを打ち込む深さや数は変える。名前の通りオーストリアで開発された工法で、岩盤が多い現地とは異なり軟弱地盤や湧水が多い日本では採用が難しい面もあったが、改良や工夫を重ねるなどして1980年代から山岳トンネルの主流工法となっている。

| 大断面大深度化に対応してきたシールド工法 |

シールド工法のイメージ シールドマシン

|

|

|

|

出典:国土交通省 |

地下鉄や高速道路など都市部のトンネルの施工に採用されているのがシールド工法だ。トンネルを建設する起点と終点に発進と到達の二つの縦穴を掘削し、発信側から先端が回転するカッターヘッドがついたシールドマシンで全断面掘削していく。後方では、鋼製やコンクリート製のセグメントを組み立てて円形のトンネルを形成する。大別して泥水式と泥土圧式とがある。

軟弱な土質や水の多い滞水層でも容易に施工できるのが泥水式だ。掘削していくカッターヘッドの切り羽と呼ぶ全面の土圧に応じて泥水を加圧・送水することで安定させ、掘削した土砂は水とともに流体で地上に搬出する。高い水圧の地盤でも施工可能で、長距離掘進にも適している。

泥土圧式シールドは、巨礫など岩の塊があっても施工できる。掘削した土量と排出する土量のバランスを図りながら掘り進んでいく。アーキュレート装置とよぶ機構によって急曲線の施工も可能で、長距離掘進も可能だ。いずれも直径10m以上の大断面や長距離掘削の可能な技術開発が進み、地下鉄のほか首都高速中央環状線などの道路建設にも採用されている。

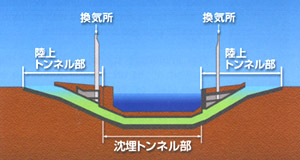

一方、異なる施工法によって建設されるのが沈埋トンネルだ。掘削して掘り進んでいくことはしない。河川や海峡を横断する道路などの建設に採用されている。あらかじめ水底をルートに沿って溝状に掘っておき、地上で製作した沈埋函(ボックスカルバート)を沈め、これを接続してトンネルにする。東京湾周辺の首都高速道路の建設で多く採用された。

沈埋工法

|

|

|

出典:国土交通省 |

さらに開削工法によって施工されるトンネルもある。

地表から土留めをして掘削し、トンネル構造物を築いて埋め戻す。オープンカット工法とも呼ばれる。地下鉄では、駅間をシールド工法で施工し、大規模な構造物となる駅部分の多くは、開削工法によって建設されてきた。

| 自然条件の克服へ進化してきた技術 |

「黒部の太陽」のように、わが国のトンネル建設は自然との闘いでもあった。破砕帯や湧水、火山地帯が多いので熱水帯を掘り進めることもあった。地質は随時変化し、貫通までに10年以上掛かった鉄道トンネルもある。これらに対応するため、多くの補助工法が開発されてきた。一つがパイプルーフ工法だ。鋼管を施工するトンネルの外周に沿って打ち込み、ルーフ(屋根)や壁を作ったうえで、掘削していく。これによって崩壊を防ぎ、作業の安全性を確保する。

軟弱地盤に対しては、凍結工法や薬液注入工法などがある。

凍結工法は、文字通り掘削する地盤に凍結剤を注入して冷やして固める。

薬液注入工法は、セメントミルクなどを圧入して地盤の強度を高めることで崩壊を防ぐ工法だ。過酷で複雑な自然条件に対応するため、施工法や技術は絶えず進化をし続けてきている。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。