2017.12.21

治水や利水、発電を目的にした最大級の土木構造物

|

土木構造物で最大級の規模を誇るダム。

治水や利水、発電といった本来の目的に加えて、観光名所にもなっている。

大規模で自然環境が相手であり、ダム湖によって水没する地域もある。調査から地元交渉、計画・設計、建設を含めると数十年掛かるケースが大半の一大事業である。この間にダムに求められる需要が変化し、これ以上ダムは必要ないといった「脱ダム」宣言によって、事業が中断したり見直されたダムもある。

しかし洪水を防ぎ、水資源を供給するなど、ダムは不可欠な土木構造物でもある。

| 約3,000ある日本のダム |

国内で建設されるダムの目的は多岐にわたる。主なものは、洪水を防ぐ治水、水道用水などを確保する利水、さらに発電である。単独の目的によって建設されるダムもあれば、多目的のものもある。多くは誰が建設するか。事業者によって大別される。

現在、国内で定められているダムの定義は、1964年に改訂された河川法と1976年に制定された河川管理施設等構造令を根拠としている。河川の水を貯留し、取水するためのものであり、基礎から堤頂までの高さが15m以上のものだ。これ以下の高さのものは堰と呼ばれ、区別されている。ダム建設の歴史は古く、616年に完成した大阪府の狭山池ダムが最初であり、統計によって異なるが国内には約3,000のダムがある。

|

|

|

大阪狭山池 |

このうち、現在の定義によって建設されたダムで最も多いのが、国土交通省が所管する多目的ダムである。洪水を防ぐ治水、水道用水や工業用水を供給する利水、加えて発電など複数の役割を果たすことから多目的ダムと呼ばれている。国が直接建設するのが特定多目的ダム、別名直ダムと呼び、国の補助を受けて地方自治体が建設するものを補助多目的ダムと呼んでいる。

特定の目的としたものとして、農林水産省が所管する農業用のダムがある。文字通り農業用水を確保するためのものだ。さらに利水目的では、独立行政法人水資源機構が建設・管理をしている。

これらの公共施設のダムに対して民間が建設しているのが、国内の電力各社による発電用のダムである。鉄道事業者が電力確保のために自前で建設したダムもある。

官民を含め、治水・利水両面にわたって機能を発揮しているダムだが、風当りも強い。必ずと言っていいほど地元では反対運動が起こる。ダム湖によって地域が水没して、住民にとっては、故郷が消える。地元との交渉が膠着化して20年から30年も経過し、事業が凍結状態になったダムもある。また2001年には、当時の長野県知事がこれ以上ダムは必要ないと「脱ダム」宣言をして県内のダム事業は中断された。

長期間にわたる事業なだけに計画時との需要の変化、事業者の財政難、環境面から見直されたり、中断したダムもある。しかし各地で相次ぐ集中豪雨、その一方で渇水など地球温暖化の影響とも言われる気象災害によって、ダムには再評価されてきている一面もある。

| 材料によって大別される二つの形式 |

目的を問わず、ダムには複数の形式、構造がある。

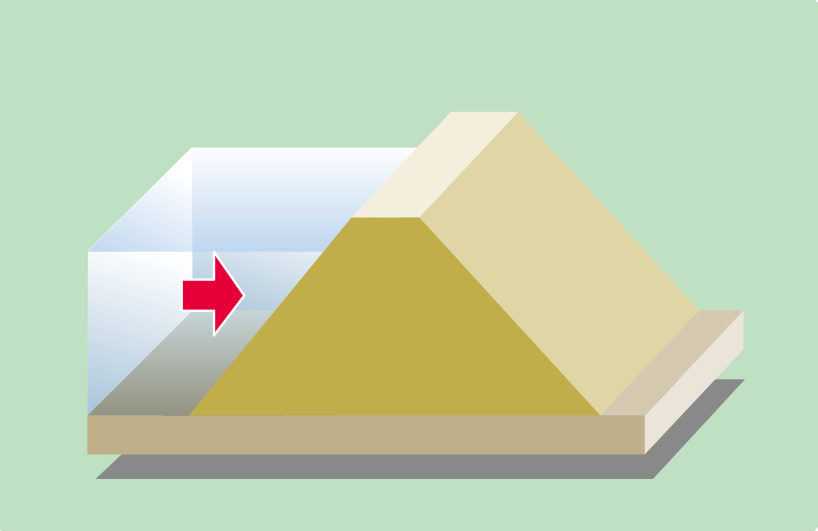

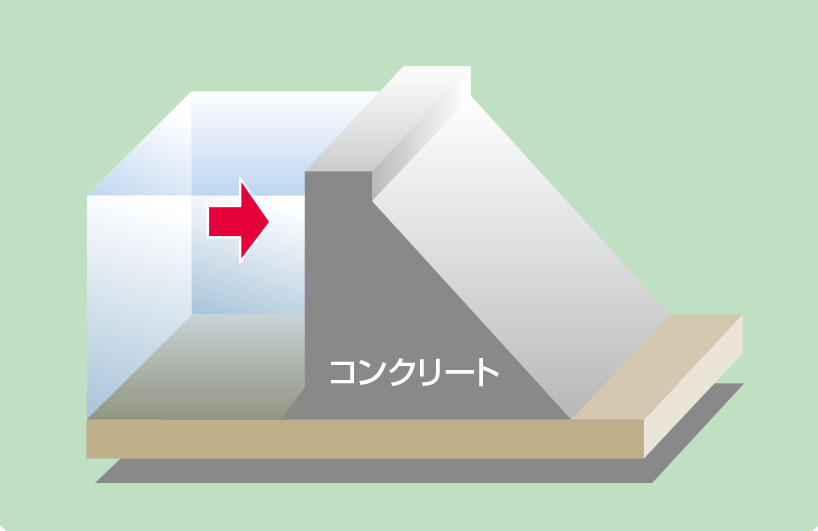

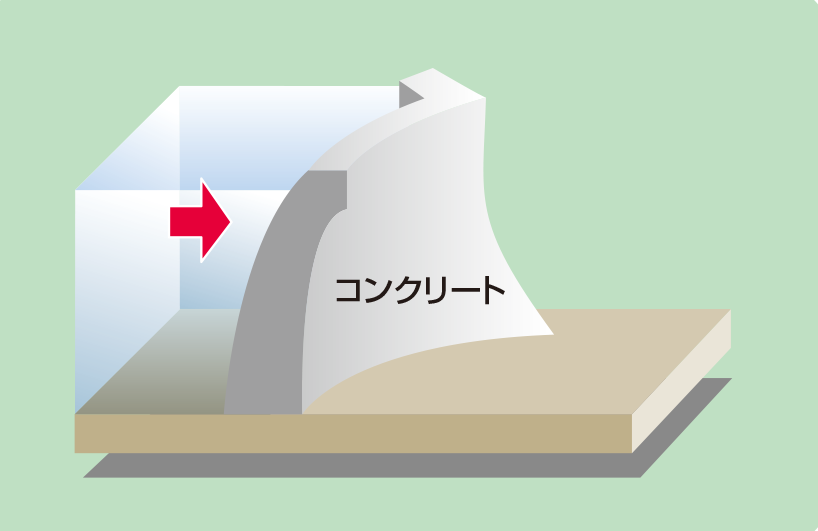

大別すると土砂や岩石を積み上げたフィルダムとコンクリートダムとがある。さらに細分化され、どの形式にするかは、建設地の地形や地質条件などによって決められる。

フィルダム 摺上川ダム(東北地方整備局)

|

|

|

|

出典:国土交通省 |

フィルダムには、アースダムとロックフィルダムがある。土を台形状の断面に盛り上げたのがアースダム。砂利や岩石などを用いたのがロックフィルダムだ。中心部にはコアと呼ぶ土による遮水層を設ける。

コンクリートダムには、重力式、アーチ式など主に6種類の構造形式がある。自重と重力を利用して水圧に耐えるのが重力式、両岸の強固な岩盤で支えるのがアーチ式だ。代表例が黒四と呼ばれている関西電力の黒部ダムである。堤高が186mあり、国内で最も高い。また日本で開発された最も新しいダム形式に台形CSGダムと呼ばれるものがある。断面を台形状に盛り立てたコンクリートダムの一種だが、従来の構造形式とは区分されている。異なるのが材料である。コンクリートダムは、水とセメント、建設地の近くに確保した原石山から採取した骨材を用いる。これに対して、CSG(Cemented Sand and Gravel)は直訳するとセメントで固めた砂礫である。原石山で採取できる骨材だけでなく、従来は用いることがなかった砂礫をも材料にすることで、材料を合理化しコストも削減できる。建設現場周辺で良質な材料を確保できなくても建設を可能にした。

重力式コンクリートダム 小山ダム(茨城県)

|

|

|

|

出典:国土交通省 |

アーチダム 青蓮寺ダム(水資源機構)

|

|

|

|

出典:国土交通省 |

施工法も進化している。代表例がRCD工法である。コンクリートダムの合理化施工工法として日本で開発された。

従来は、多くのコンクリート構造物と同様に型枠を組んで流動性のあるコンクリートを流し込んで締め固めていた。これに対して水とセメント量を少なくした超硬練りのコンクリートを用いる。見た目は「バサバサ」の状態だ。現地のプラントで製造したコンクリートは、ダンプトラックで運搬し、ブルドーザーで敷き均して振動ローラーで締め固める。汎用の重機で施工でき、従来のようにブロックに分割する必要がなく、連続施工ができる。大量打設が可能であり、工期の短縮、工費の削減を可能にした工法である。

ダムは最大級の土木構造物であり、その規模は高さを表す堤高、天端部の長さである堤頂長、そして堤体積が指標となる。国内で最も高いのは黒部ダム、堤頂長が最長なのが新潟県の大谷内ダムで1,780mある。堤体積は滋賀県の丹生ダムの1,190万m3が最大である。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。