2017.12.21

| 災害発生時には救急、支援物資輸送の拠点として機能する |

|

空港は旅客ターミナルビル、庁舎、管制塔、滑走路、エプロン、格納庫、整備施設など土木建築を含めた複数の施設で構成される、いわば複合施設である。

国内の主要空港の多くは沿岸部にあり、地震が発生すれば、それぞれの施設は液状化や津波の影響を受ける可能性がある。

一方で、空港は災害発生時に緊急救命活動や救援物資輸送の拠点となる。災害に強い空港にするため、各空港では整備、拡張などを進めると同時に災害対策に取り組んできた。

2004年に発生した新潟中越地震では、新潟空港が被災地支援に大きな役割を果たした。上越新幹線は2ヵ月にわたって運休し、北陸自動車道や関越自動車道は緊急車両以外が通行止めとなる区間が発生した。これに対して新潟空港は、救急や物資の輸送に加えて、JALとANAによって羽田との臨時便が運航され、約21万人が利用し、寸断された鉄道や道路を補完した。

全国の他の空港でも同様の機能が維持できるよう国土交通省では、地震と津波に強い空港のあり方についての検討委員会を設置し、検討を重ねると同時に対策工事を実施してきた。

地震については、発生後極めて早期の段階に救急救命活動の拠点となり、3日以内には緊急物資、人員輸送の受け入れが可能になることを目指している。長さ2,000m程度の滑走路があり自衛隊機による大量輸送が可能な空港では、そのための施設の耐震性を確保する。これ以外の空港ではヘリコプターや小型機などによる輸送が可能なようにする。

津波については、東日本大震災の教訓を踏まえて、空港ごとに人命を守るための津波避難計画、機能を復旧するための津波早期復旧計画の策定を柱とした対策を実施している。首都直下型や南海トラフ巨大地震などが発生すると、羽田、中部、関西など7空港が津波による浸水被害が発生すると予測されている。

高知と宮崎空港では、施設の半分以上が浸水する可能性がある。被害を防ぐため、それぞれの計画についての策定が進んでいる。

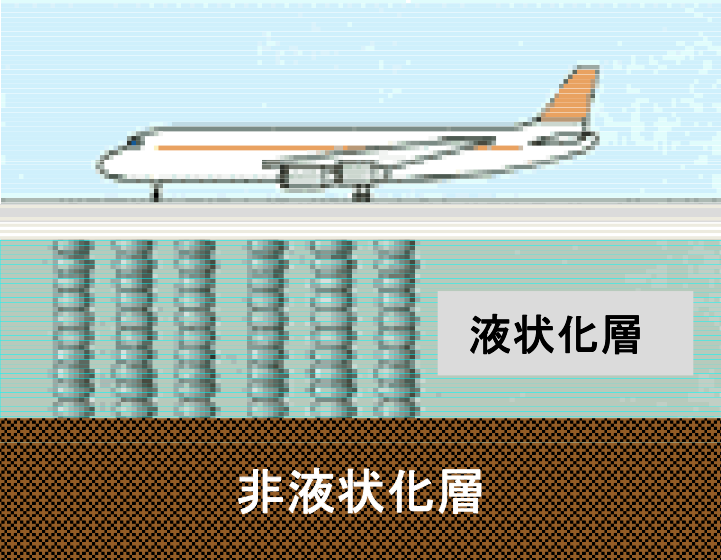

同時に液状化対策工事を実施してきた。非液状化層の深さまで地盤改良を行い、滑走路の損壊を防止する。

仙台空港では、東日本大震災で津波に見舞われたが、液状化対策工事を実施していたので滑走路の機能は維持され、被災後の早期使用が可能になったのである。

仙台空港の液状化対策工法(一例)

|

|

|

出典:国土交通省 |

仙台空港では液状化対策を実施していなかった箇所は被災した

誘導路 エプロン 出典:国土交通省

| オリンピックに向けて首都圏の空港機能を強化する |

首都圏の空港では2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて機能の強化が進んでいる。

羽田空港は、飛行経路の見直しなどによって空港処理能力を3万9,000回に拡大する。必要となる空港保安施設、誘導路などの整備。さらに駐機場や国際線と国内線地区を結ぶトンネル、空港アクセス道路の改良、川崎市と空港とを結ぶ連絡道路を整備していく。

成田空港では、高速離脱誘導路などの整備によって処理能力を約4万回に拡大する計画である。第3滑走路の整備など、さらなる機能強化にも取り組んでいく。すでに実施している庁舎の耐震化に加えて、ターミナルビルの利便性向上に向けた改修も進めていく。

地方空港を含めて課題になっているのが、利用者が増加しているLCC(ロー・コスト・キャリア)への対応である。

中部空港では専用ターミナルビルを建設する。また地方空港については、LCCをはじめとした国際定期便の就航を強力に推進するため、空港ビル会社などが行う施設整備事業について国が補助する。

空港需要は急速に拡大している。

沖縄県と国内外とを結ぶ拠点として重要な役割を果たしている那覇空港では、沖縄振興をさらに推進していくため滑走路の増設工事が進められている。沖合を埋め立てて長さ2,700mの滑走路を新設する。

那覇空港の滑走路増設事業

|

|

|

出典:国土交通省 |

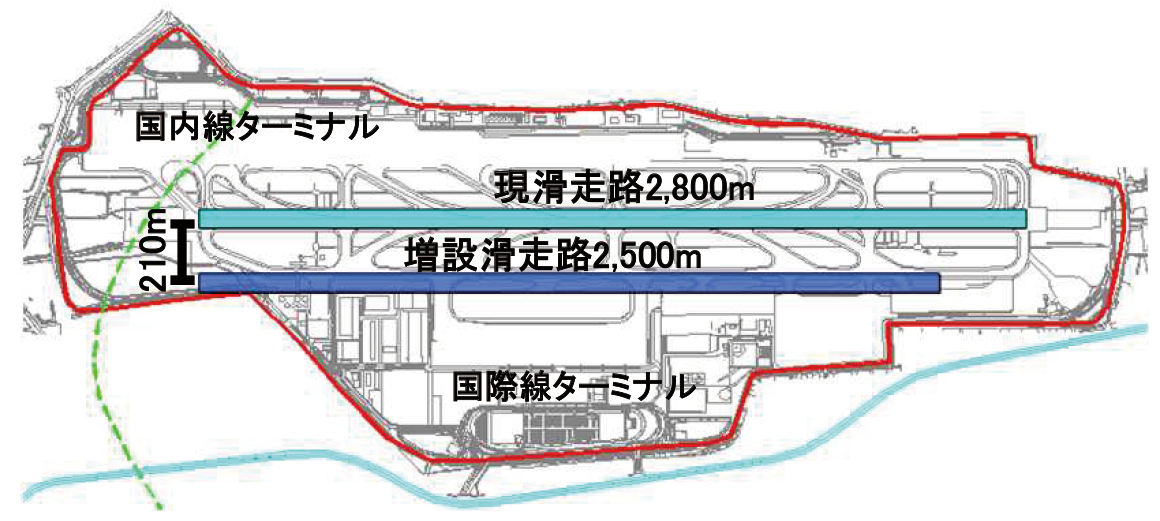

福岡空港でもピーク時の慢性的な混雑を抜本的に解消するため、滑走路増設事業を実施中である。現在の滑走路に平行して2,500mの滑走路の新設を計画している。

福岡空港の滑走路増設事業

|

|

|

出典:国土交通省 |

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。