2017.12.21

| 四方を海に囲まれたわが国の経済や国民生活を支える |

|

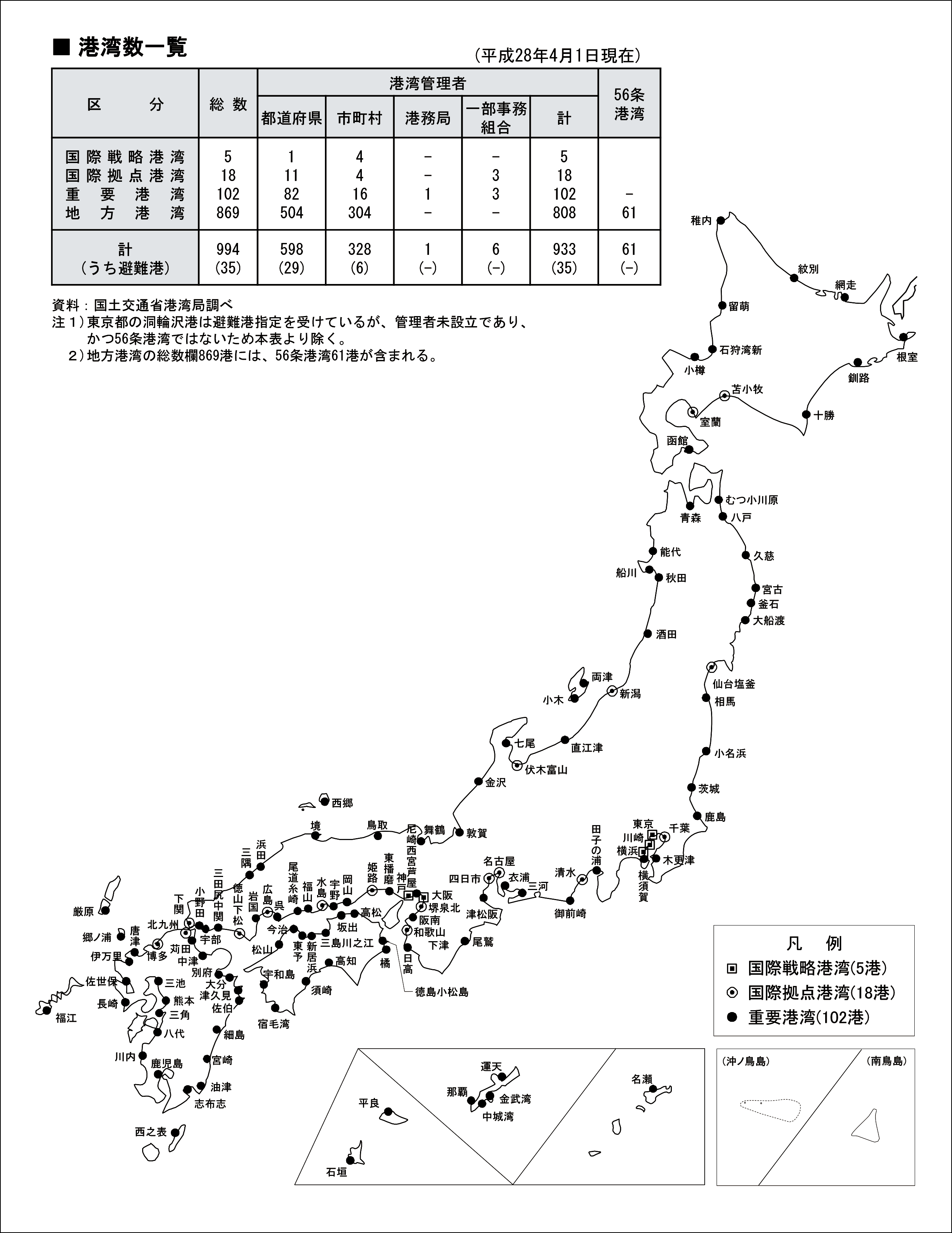

四方を海に囲まれた日本にとって空港とともに国内、海外を含めた旅客、物流の拠点になっているのが港湾である。

総数は994に及び、横浜や神戸に代表される国際港湾もあれば、地方港湾もある。内訳は、国際戦略港湾が5、国際拠点港湾が18で、重要港湾が102、地方港湾が869である。

港湾位置図

出典:国土交通省

規模によって将来に向けた整備内容は異なるが、当面の課題として共通しているのが、被災した港湾施設の復旧・復興である。

東日本大震災では、岩手県から茨城県にかけて131もの港湾が被災した。特に被害が大きかったのが防波堤で、2017年度中に復旧を終える計画である。

また、重要港湾などは復旧・復興の拠点として地域経済を活性化させる役割を担う。例えば、八戸港では、背後地域でのLNG(液化天然ガス)の需要が増加しているほか、港湾に立地する企業の紙・パルプ、再生可能エネルギー関連の資材が増加したことによってコンテナの取扱量が増加を続けており、防波堤に加えて、航路や泊地の整備が進む。

| 防波堤の洗掘を防止する「粘り強い構造」へ |

東日本大震災や熊本地震での教訓を踏まえて、南海トラフ巨大地震や首都直下型地震への対応が各港湾に共通した大きな課題となっている。

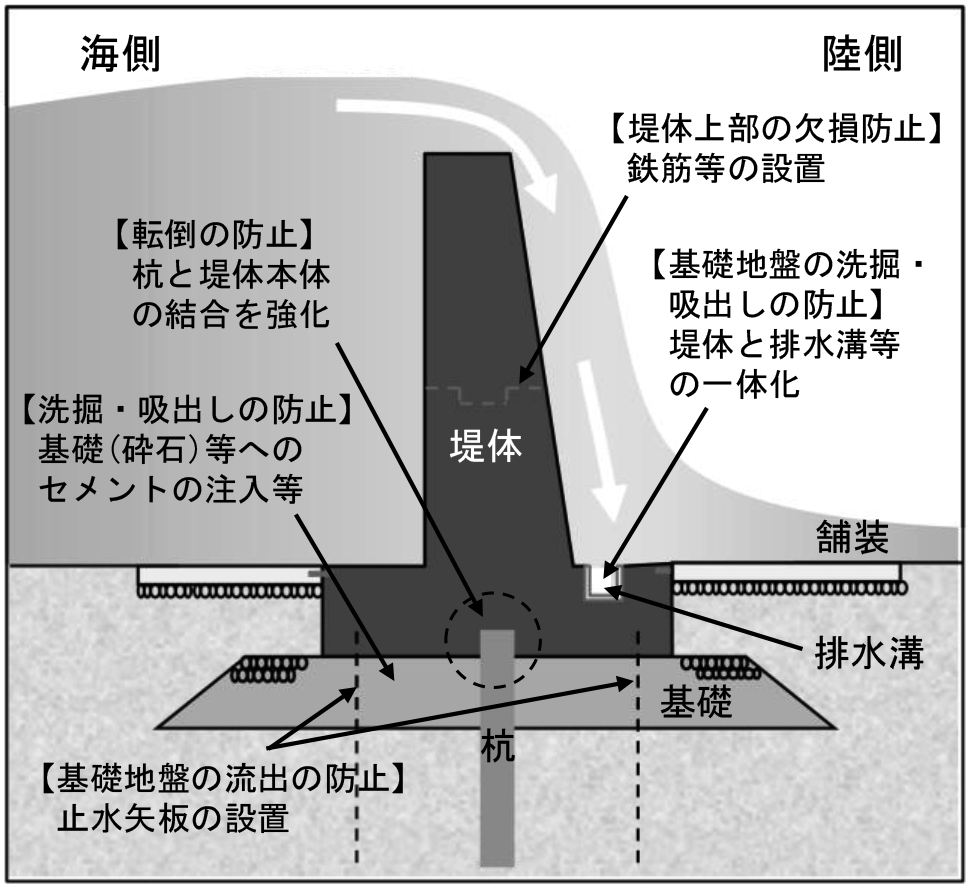

防波堤については、「粘り強い構造」を導入していく。

粘り強い構造の海岸堤防(イメージ)

出典:国土交通省

天端部分の形状を工夫することによって、越流水が堤防背後の洗掘を防止。背後に被覆ブロックや洗掘防止マットを設置することによって、基礎マウンドと海底地盤の洗掘を防止するなどの補強策を実施していく。

また、被害が想定される地域には、物流、産業、市街地機能が高度に集積しており、護岸を嵩上げすることによって防護を固めていく。

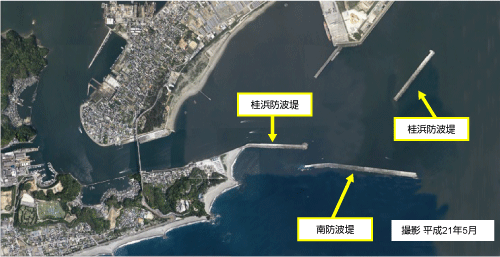

粘り強い防波堤(高知港三里地区の整備検討施設の例)

|

|

|

出典:国土交通省 |

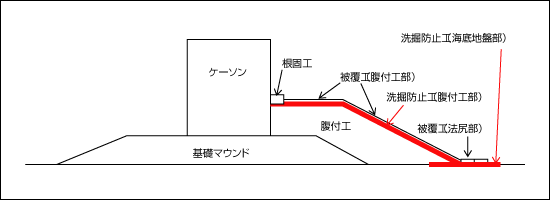

越流対策の断面設定例

|

|

|

出典:国土交通省 |

| 増加するクルーズ人口 船舶の大型化に対応していく |

|

|

|

クイーンエリザベス |

一方で国際競争力を高め、わが国の成長力を強化していくために大型船への対応や港湾機能の強化が求められている。

旅客については、クルーズ人口が増加し、船も大型船が主流になっている。国では、2020年のクルーズ旅客数を100万人とすることを目標にしていたが、2015年に5年前倒しで実現。500万人という新たな目標を設定した。潜在需要がある日本人のクルーズ客を取り込むため、国内の港を発着地とする外国のクルーズ船も増加している。

日本のクルーズ船は、約5万tの飛鳥Ⅱが最大だが、世界レベルから見れば、小型船である。海外での主流は10万t以上、最大は22万tを越え、乗客定員は飛鳥Ⅱの872人に対して5,400人と6倍に達する。

大型化が進むクルーズ船

|

|

|

出典:国土交通省 |

日本に寄港するクルーズ船は大型化する一方であり、その数も年々増加している。

まずは、既存ストックを活用した受け入れ環境を整備していく。

岸壁に船を係留する係船柱や防眩材を改良する。移動式ボーディングブリッジや貨物の輸送システム、さらに旅客施設の建設や改良を行う地方自治体や民間事業者に対しては、国が補助したり、無利子貸付などの支援を実施していく。

貨物船も大型化している。

日本の船会社が就航させている最大のコンテナ船は、20フィートコンテナを約9,000個積載できる11万tクラスである。これに対して世界最大のコンテナ船は1万9,000個余りを積載できる約20万tと2倍に達する。スケールメリットを追求して大型化する傾向にあるのが、国際的な傾向である。

受け入れるためには、国際標準の水深と広さがあるターミナルが必要になってくる。

すでに東京、横浜、大阪、神戸の国際コンテナ戦略港湾で実施中である。横浜港では、水深を18mにすると同時に港湾道路の整備が進む。このほかの3港では、航路や泊地などを水深16mにする大水深コンテナターミナルのプロジェクトが進行中である。

| 進む港湾施設の老朽化 予防保全でコストを抑えて延命化する |

多くの社会資本と同様に港湾施設も老朽化が進んでいる。

国土交通省の調べによると、水深4.5m以深の岸壁約5,000のうち、2015年は建設から50年以上経過したのは約1割だったが、2035年には約6割になる。海岸防波堤も約4割から約7割に増加する。

すでに桟橋の上部工の鉄筋が腐食してコンクリートが剥離したり、裏盛り土が吸い出されたことによって岸壁が沈下している劣化現象が発生している。

これに対応するため、予防保全型の維持管理に転換して計画的かつ効率的な改良工事を実施していく。港湾単位で点検に基づいて計画を作成し、ライフサイクルコストを抑制しながら施設の延命化に取り組んでいく。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。