2018.01.11

劣化現象

| 施工による不具合と劣化現象 |

コンクリートは丈夫で耐久性があり、しかも自由な形状にできる。多くの構造物に用いられてきている代表的な建設材料である。

しかし、施工に不具合があれば性能は低下する。建設地の環境などによって劣化することがある。

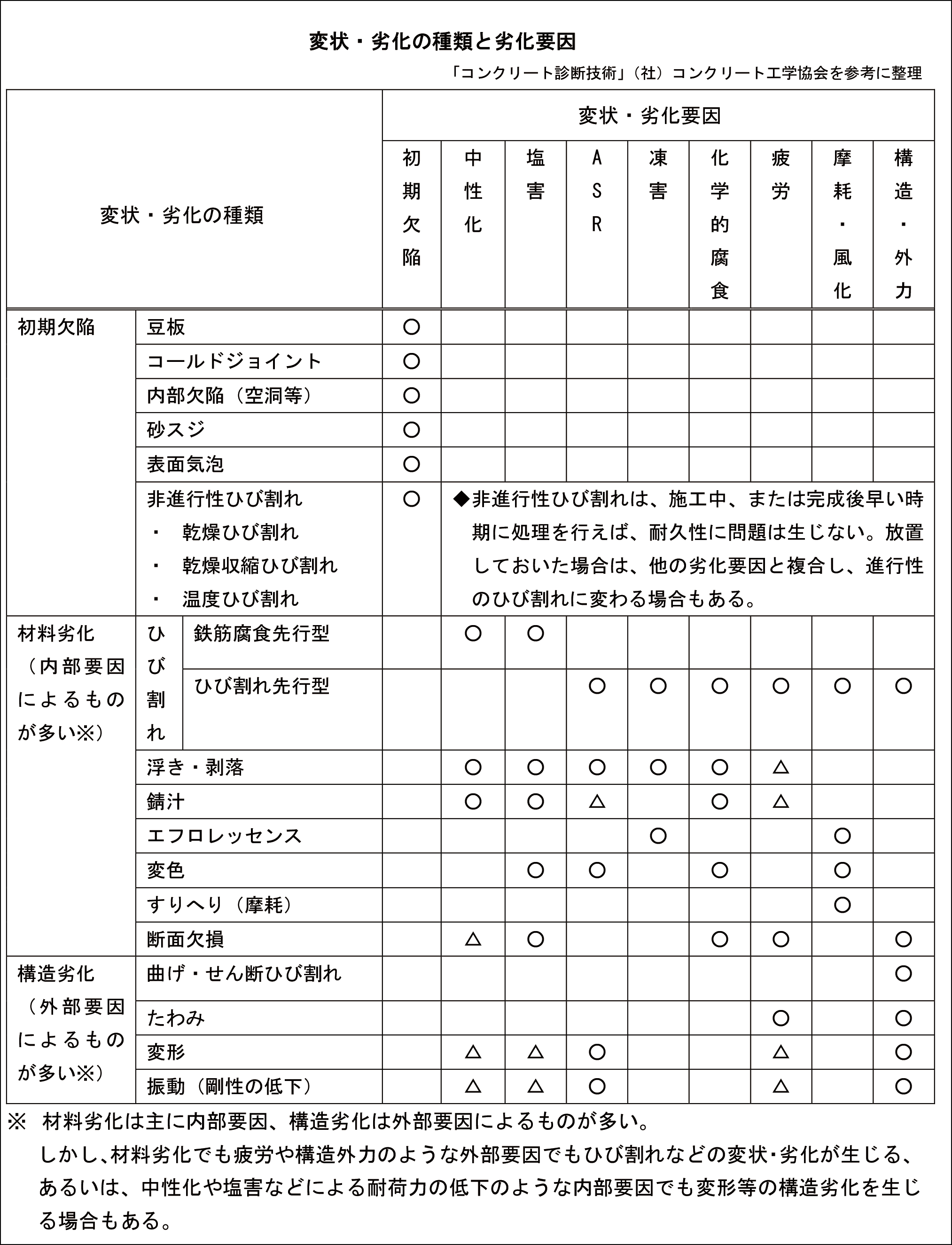

主要な劣化の種類と要因

|

|

|

出典:農林水産省 |

| 締め固め不良によるジャンカやあばた |

コンクリートの劣化について、ここでは施工段階で発生するものと施工後に発生するものとに大別する。

施工段階での不具合としては、ジャンカ、あばた、コールドジョイント、温度ひび割れなどがある。

ジャンカ・豆板 あばた コールドジョイント

出典:国土交通省

均一に混ぜ合わせた水、セメント、骨材によるコンクリートを現場で型枠に流し、バイブレーターで締め固める。これが不十分なことによって発生する代表的な不具合がジャンカである。型枠内部のコンクリート表面に筋状の隙間のような不良個所が発生する。

さらに、かつて社会問題となった加水で発生することもあった。コンクリートに水を加えれば流動性が高まり、施工を容易になるといった勘違いによる不正行為である。多くの場合は、運搬するアジテータトラックに注水する。搭載してある洗浄用のタンクの水を用いるので量に限りがある。この程度で水セメント比が変わり、流動性が向上することはまずない。むしろ、運搬途中に加えたので、十分に材料の練り混ぜが出来ず、材料分離によるジャンカが発生する。専門家の間では「加水は百害あって一利なし」と言われている。

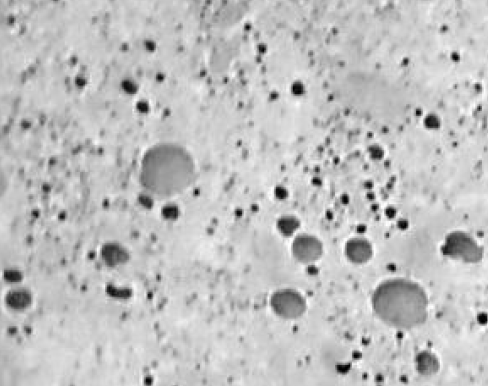

あばたも、締め固めに原因がある。表面に近い部分を集中的に締め固めると発生する気泡である。

コンクリート構造物は、大きくなるほど一気に打設はできない。複数にわたって打ち重ねることになる。この時間が長くなれば、下の層は固まり上の層と一体化しない。これによって発生するのがコールドジョイントである。

打設後に発生する代表的な不具合が温度ひび割れや乾燥収縮ひび割れである。コンクリートは固まる段階で熱を発生する。セメントが水和反応によって強度を発生する段階に生じるのが水和熱である。蓄積された熱が放熱されることによってコンクリートが収縮して発生するのが温度ひび割れ。硬化したコンクリートが乾燥した環境によって自然に縮むことよって発生するのが乾燥収縮ひび割れである。対策としては、低発熱セメントを用いたり水セメント比を調整するなどの方法のほか、誘発目地を設けるといった対策もある。

| 完成後に進行する三大損傷 |

完成したコンクリート構造物の代表的な劣化現象に中性化、塩害、アルカリ骨材反応の三大損傷と呼ばれるものがある。コンクリートが劣化することによって内部の鉄筋が腐食することが引き金となって発生する不具合である。

コンクリートは強いアルカリ性であり、これによって内部の鉄筋は不動態被膜に覆われて腐食から保護されている。しかし、年とともに大気中の二酸化炭素とセメントに含まれている水酸化カルシウムが反応して、構造物の表面から中性化していく。鉄筋にまで達すれば、不動態被膜が破壊されて鉄筋は腐食する。これが中性化による劣化現象だ。コンクリート表面から鉄筋までの被りを厚くするほか、表面に保護材料を塗るなどして進行を防ぐ対策などがある。

建設地の環境の影響を受ける劣化現象が塩害である。沿岸部のコンクリート構造物では飛来してきた塩分によって鉄筋が腐食する。塩化物イオンが構造物内部に徐々に浸透して鉄筋の不動態被膜が破壊される。特に、わが国では主要な国道や高速道路、鉄道などが沿岸部を走っており、各地で発生している。また、内陸部でも発生する。路面の凍結防止剤によるものである。解けた水とともに流れて床版などを腐食させる。進行するとコンクリート表面が剥離したり、断面欠損が発生する。これらを補修する工法や材料は数多く開発されており、各地で採用されている。

塩化物イオンから鉄筋の腐食を防ぐ方法としては電気防食と呼ばれるものがあり、補修と併用されることが多い。材料が原因で塩害が発生することもある。骨材への海砂の使用だ。洗浄が不十分であれば、塩分が残ってしまう。かつて、山陽新幹線の高架橋からコンクリート片が落下する事故が多発し、海砂の使用が原因ではないかと指摘された。1987年からは、コンクリートの受け入れ時に塩化物量の測定を実施する対策が取られるようになっている。

アルカリ骨材反応も材料が影響する。コンクリート用骨材に用いられる安山岩や玄武岩に含まれる反応性のシリカ鉱物がゲル状になり、水を吸って膨張して、ひび割れを発生させる。石川県の能登有料道路では、鉄筋が破断した事例が報告された。アルカリ骨材反応で鉄筋が破断することはないと思われており、土木学会では、直ちに委員会を設置して調査した。ただし、反応性の骨材であっても水分の供給がなければ発生しないなどアルカリ骨材反応は複数の要因が重なることによって起こる。

新設時の対策としてはコンクリートのアルカリの総量規制、抑制効果のある混合セメントの使用、試験で安全性を確認した骨材の採用がある。これらの対策が実施されるようになった1987年以降に建設された構造物では、発生が大幅に減少している。これ以前の構造物では徐々に進行していることもある。反応性骨材は西日本に多い。このため、東日本では劣化の原因がアルカリ骨材反応とは気が付かないケースがあるのではないか、との指摘もある。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。