2018.12.20

「地質学」を基盤に事業を拡大し続ける

国内外にわたって多彩な事業を展開する総合建設コンサルタントにも強みを発揮してきた分野がある。

応用地質は、社名が示すように地質調査分野である。土木構造物の建設にとって地質は不可欠であり、この分野を基盤にして事業を拡大し、成長を続けてきた。

| 物理探査を土木の分野に応用する |

歴史を辿ると1954年に設立された財団法人深田地質研究所が企業としての母体となる。1957年に「地質工学の創造」を掲げて応用地質調査事務所を設立。資源探査に用いていた物理探査手法を土木分野に応用して、市場を開拓してきた。

|

|

|

1957年 真空管式地震探査装置開発 |

1959年 新潟地盤沈下調査 |

地中がどのような地質構造になっているのか。鉱物資源を探る資源探査技術分野の研究開発が先行していたのである。

一方の土木分野では、ボーリング調査が主体だった。しかし、トンネルやダムなどの建設でも調査地点には間隔がある。地質学と物理探査を応用すれば、その間の見えない世界を補えることができる。高度成長期の社会資本整備で地質調査の需要も増加し、これらに対応しながら総合建設コンサルタントへの道を歩んできた点が他社とは一線を画するといえよう。

「地質学を応用する」が社名の由来であり、1985年に変更した。

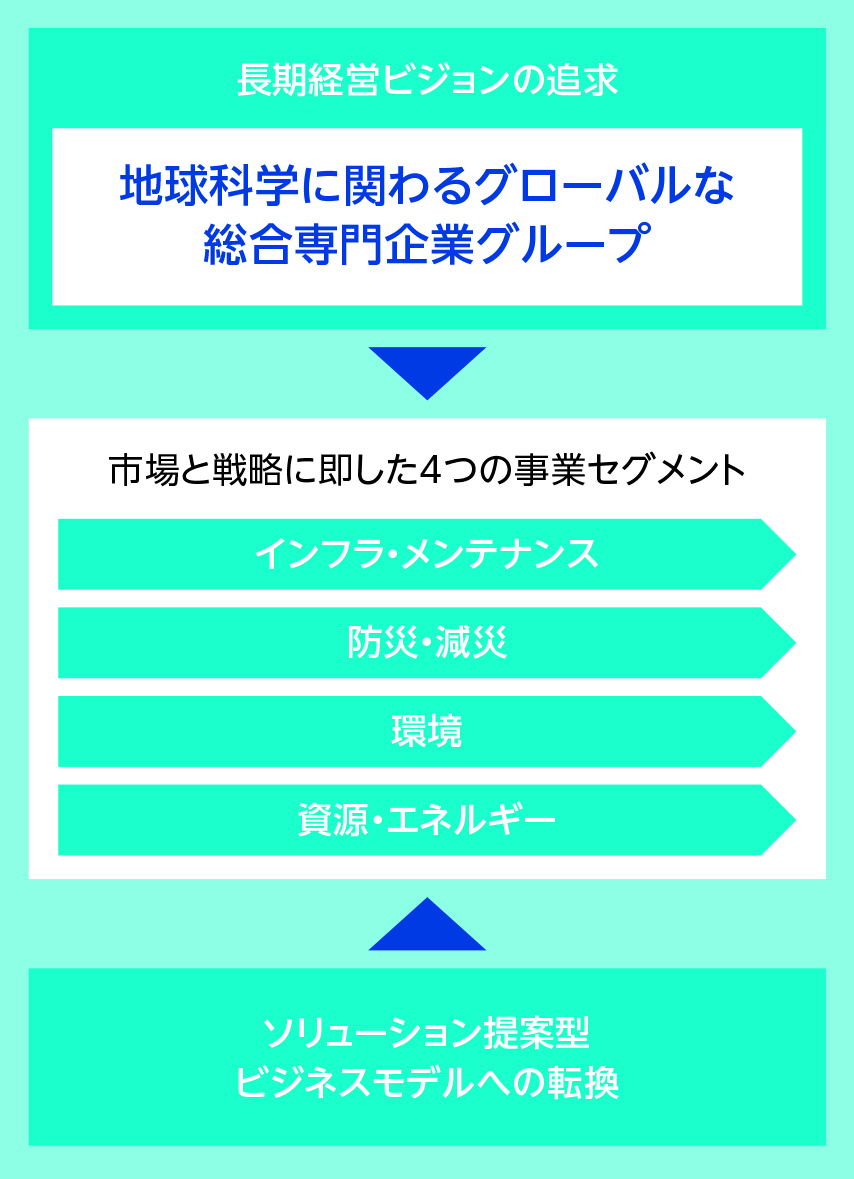

現在では、「インフラ・メンテナンス」、「防災・減災」、「環境」、「資源・エネルギー」の4つのセグメントの事業領域にわたって業務を展開している。2017年度の売上高459億円のうち約40%をインフラ・メンテナンスが占め、他の3部門がそれぞれ20%前後である。

自社のレポートの中で、取り巻く社会的課題としているのが、社会インフラの老朽化、エネルギーの多様化、生物多様性への脅威、自然災害の頻発化・激甚化、第4次産業革命による技術と価値観の変化、ガバナンスの重要性の拡大の6項目と広範囲に及ぶ。これに対して自然科学の境界領域を開拓し続けてきたDNAや60年にわたって培ってきた自然科学についての知見、各分野のスペシャリストによる多様性などを強みとして、4つのセグメントについて成長戦略を推進していくとしている。

| 機能とコストバランスによる維持管理 |

インフラ・メンテナンスについては、老朽化調査・維持管理システムの構築、災害に強いインフラ整備のための調査・設計・計測、非破壊検査製品の開発・販売などのサービスを展開している。高度成長期に集中的に整備されたインフラは、相次いで施設が老朽化してきている。一方で、少子高齢化の進行や国内にある大半のインフラを維持管理する自治体は、財政難や人材不足が共通の課題になっている。

機能とコストのバランスを保ちながら維持管理していくことが求められているのが実情だ。これに対して、構造物のライフサイクルコストに影響を与える地形や地質、気象条件、災害リスクに対する知見や予測技術を活かして地盤リスクの視点からインフラマネジメントにアプローチし続けてきているのが、応用地質ならではのユニークな取り組みである。

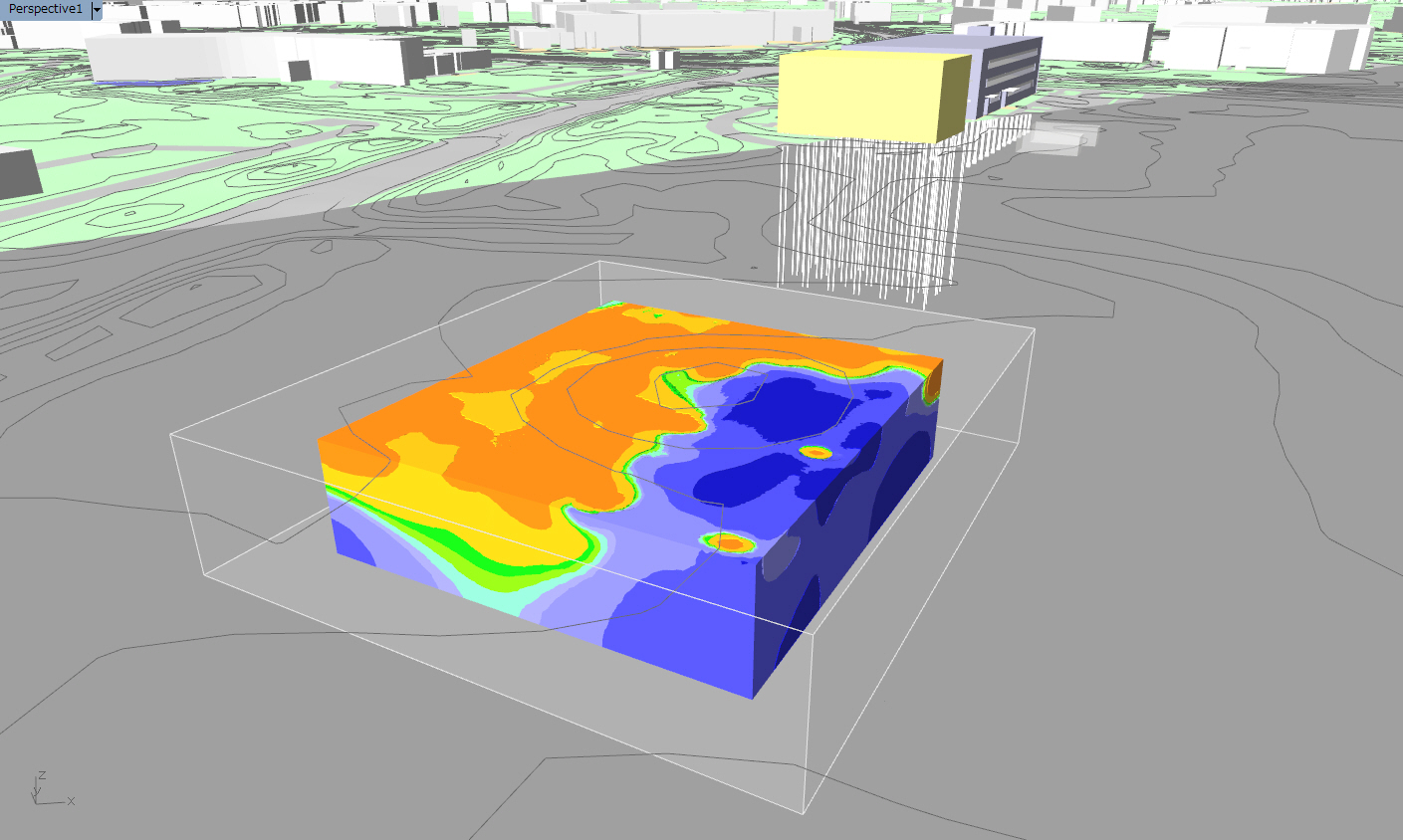

特に地盤の3次元可視化技術は、業界をリードしてきた。公共と民間を含めた建設分野では、調査・設計から施工、維持管理まで一連のプロセスを3次元モデルで連携させることによって効率的で質の高いシステムを実現しようとするBIM/CIMの動きが加速している。ここで、不可欠なのが構造物だけでなく、地盤の3次元モデルである。

|

|

|

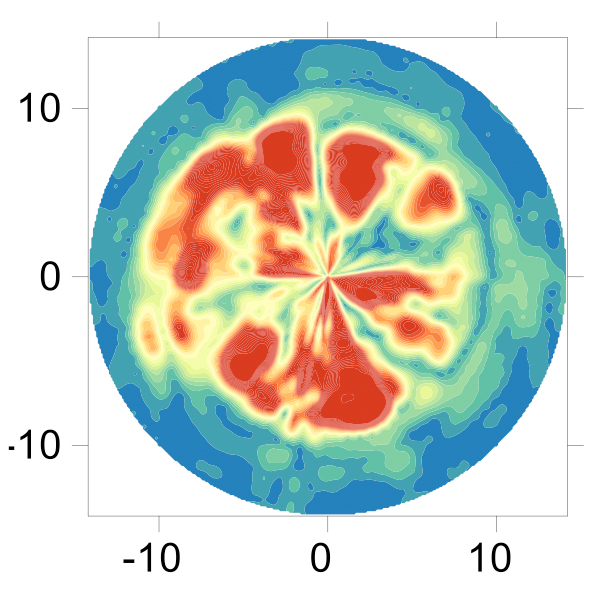

3次元物理探査技術の開発 |

|

物理探査によって地盤の内部構造を可視化することによって、内部構造を把握し、精度の高い地盤モデルを作成することができる。例えば医療の分野ではレントゲンやCTスキャンなどで体の内部を透視できるようになってきている。地盤の物理探査も同様ではあるが、人体とは違って、地域によって異なる材料で構成されていることもあり万能の探査技術がないのが実情だ。対象や深さなどに応じて複数の探査手法を使い分ける必要がある。

そこで、開発に取り組んできたのが、地中レーダー、弾性波探査、電気探査などによる3次元探査手法である。単独や組み合わせにより、地表から地下30m程度の深さまでの地質の構造を連続的に把握することが可能になる。

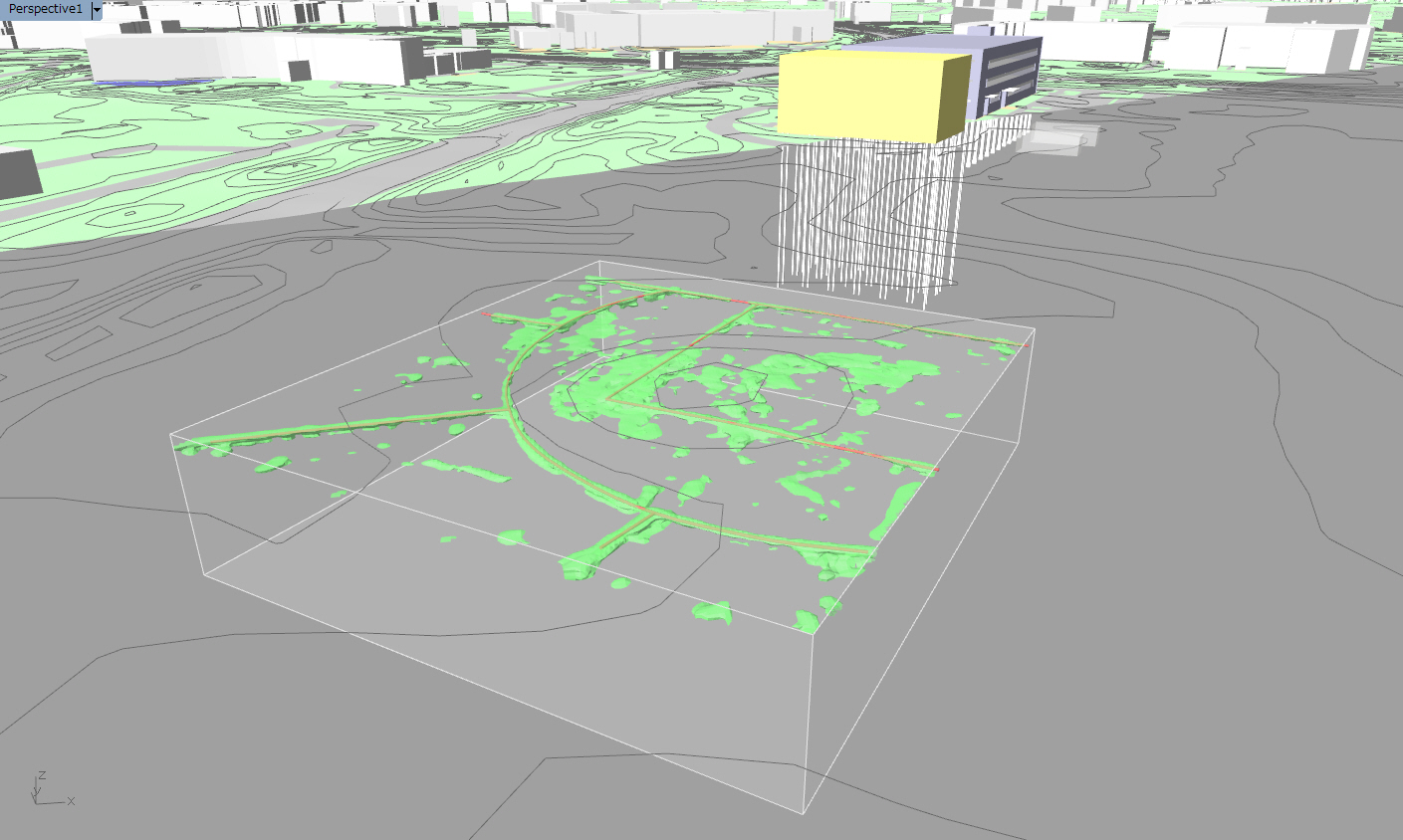

実用例の1つが、GNSSを搭載した最新の地中レーダーによる地中埋設物の3次元可視化技術である。地中レーダーは、地表から数メートルまでを非破壊で探査する技術の一つで、走行型地中探査車による路面下の空洞や橋梁の床版の劣化を診断するサービス等で道路の維持管理分野で実用化されているが、現在はまだ2次元での運用が一般的である。地表付近に埋設された導管等の地中埋設物は、しばしば掘削工事を行う際の支障となり、重機により誤って埋設物を損傷してしまうケースが度々発生している。これら地中埋設物を事前に非破壊で検知し、その位置や形状が3次元で可視化される技術は、都市部での建設工事の生産性を飛躍的に高めることが期待できるため、市場でも高い関心を集めている。

さらに、15m、30m程度の深さについての探査が必要な場合は、弾性波探査や電気探査などを併用する。探査のためのハードと結果を解析するソフトの開発も進めており、2019年中には3次元物理探査技術の確立と実用化を目指している。

|

|

|

3次元画像化した地下埋設物 |

高精度ポジショニングレーダー |

| 国内随一の地盤データ保有量 |

もう一つのセグメントである防災・減災については、地盤データの保有量が国内随一であるなどの強みを活用していく。

特にわが国は、地震や、台風などの自然災害の多発国であり、局地的集中豪雨による土砂災害も毎年のように発生している。

予防策に加えて復興・復旧に必要なのが、地中の内部構造、つまりそれぞれの地域の地盤データである。全国34万地点以上、調査の総延長は7,539㎞に及ぶデータを保有し、地盤調査については業界トップの実績がある。これを活用してハザードマップの作成や事業損失のリスク評価など事前の備えが可能になる。防災といえばOYO(応用地質)と呼ばれる企業グループを目指しているという。

環境についても地盤の影響を受ける。土壌や地下水などである。ここでも地盤についての実績やノウハウを活かして、防災分野と組み合わせた発生後の廃棄物処理までのトータルマネジメントで業界をリードしている。

樹木の総合管理システム(電磁波を用いた幹内部の精密診断)

ただし、資源・エネルギーのセグメントは異分野のように見える。ところが、地質学、水理地質学、岩盤力学、探査工学など本来の事業で培ってきた多彩の分野にわたるスタッフを抱えている。利用拡大への期待が高まっている再生可能エネルギーへの参入も可能にした。

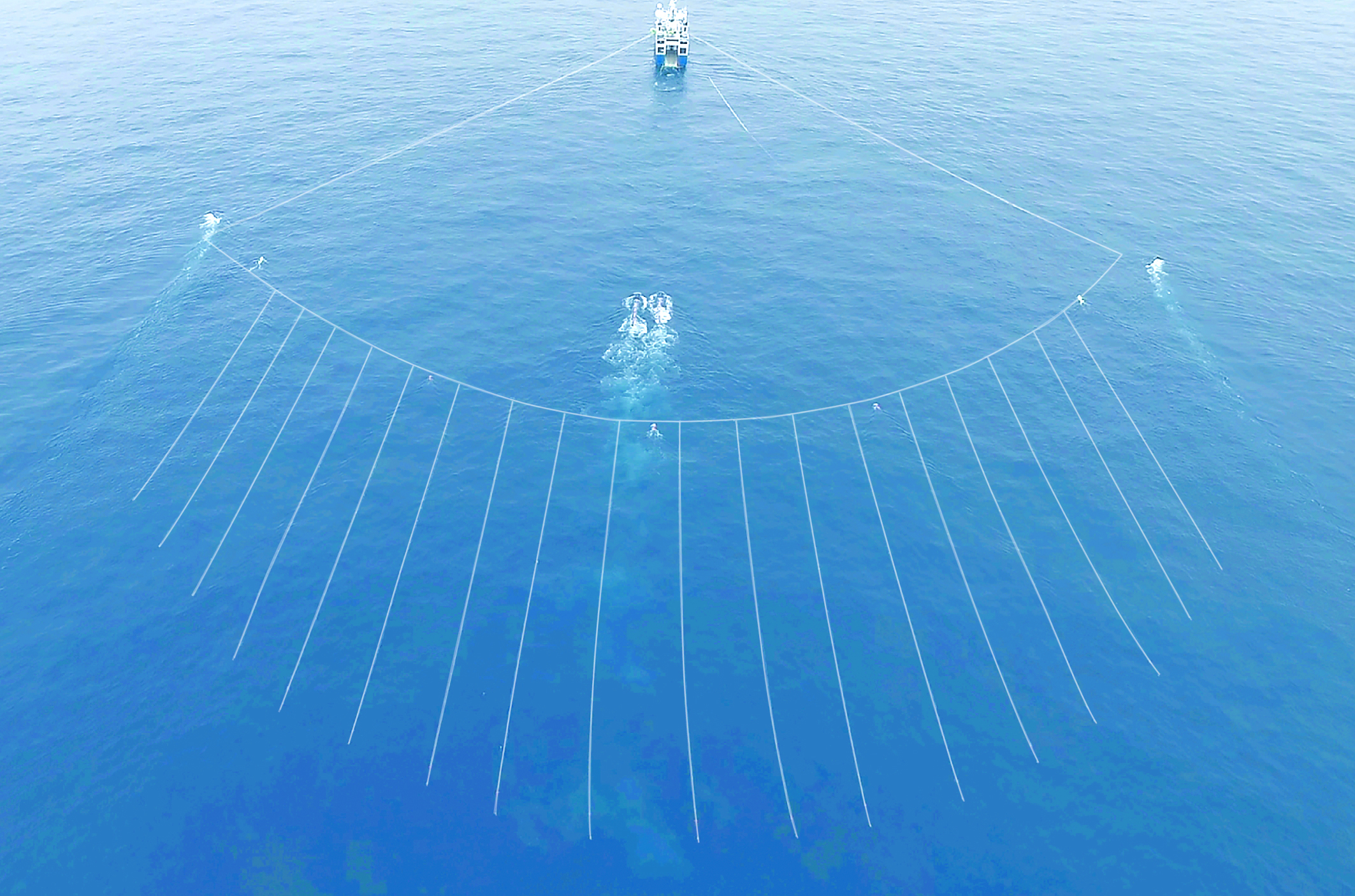

例えば、地熱発電では、地表・地質調査、採算性などのリスク予測から環境アセスメントを含めた幅広いサービスをすでに提供している。海底油田の貯蔵量についての探査技術もある。原油価格が低迷して石油関連企業の新規開発投資が控えられている状況にあるが、高精度な3次元海洋探査技術を用いて貯留量の管理を行うための新たなソリューションとして注目されてきている。

|

|

|

地熱発電事業化支援サービス |

空中電磁探査システム(P-THEM) |

|

|

海底3次元石油貯留層探査サービス |

| 4つの事業分野を軸に世界を見据える |

地質、地盤をまさに基盤としながら拡大、成長を続けてきた応用地質。現在進行中の中期経営計画では、2020年の売上高を650億円、売上高計上利益10%などの目標を掲げる。

これまで推進してきた成長戦略や技術戦略を確実に進めていくことで実現可能だという。さらに、その後も研究開発や設備、M&Aなどの成長戦略のための投資を従来にも増して積極化する方針を打ち出している。

4つの分野で見据える市場は国内ばかりではなく海外に及んでいる。

(2018年12月時点)

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。