2023.09.01

「浸水」と「親水」を両立する街づくりを目指す 葛飾区「浸水対応型市街地構想」

葛飾区 都市整備部 都市計画課

気候変動の影響で水害が激甚化・頻発化する中、これまでの治水中心の水害を防ぐ対策だけでは限界が生じ、被害を最小限に抑える対策も重要になってきた。葛飾区が2019 年に策定した「浸水対応型市街地構想」は、浸水しても最低限の避難生活を維持できる「浸水に強い街」という発想が画期的であり、河川と共生する新たな街づくりとして注目される。なお同構想は、第9回「ジャパン・レジリエンス・アワード(強靱化大賞)」でグランプリを受賞している。

| 高まる水害リスクに戦略的に備える「浸水対応型市街地」 |

海抜ゼロメートル地帯が半分近くを占める葛飾区

東京都葛飾区は、荒川、中川、江戸川、といった大きな河川に囲まれ、区の半分近くが海面より低い海抜ゼロメートル地帯である。そのため大規模水害時には、生活空間の大半が浸水することとなり、甚大な被害を受けることになる。さらに近年は気候変動の影響により、大雨や短時間強雨の発生頻度や降水量が増大することで、大規模水害の発生リスクが高まると予測されている。こうしたことから、治水施設の整備など水害の発生を防止する河川側の対策を進めると同時に、万が一水害が発生した場合に備えて、その被害や影響を最小限に留めるための対策も進める必要がある。

大規模水害に求められる三位一体の対策

水害リスクの高い葛飾区では、以前から地域主体で水害対策への議論や取り組みが進められてきた。2017年には区民とともに活動に関わってきた加藤孝明氏(東京大学生産技術研究所教授)を委員長に、葛飾区が「浸水に対応した街づくり検討会」を設けて議論を進め、その成果としてまとめられたのが今回の「浸水対応型市街地構想」だ。

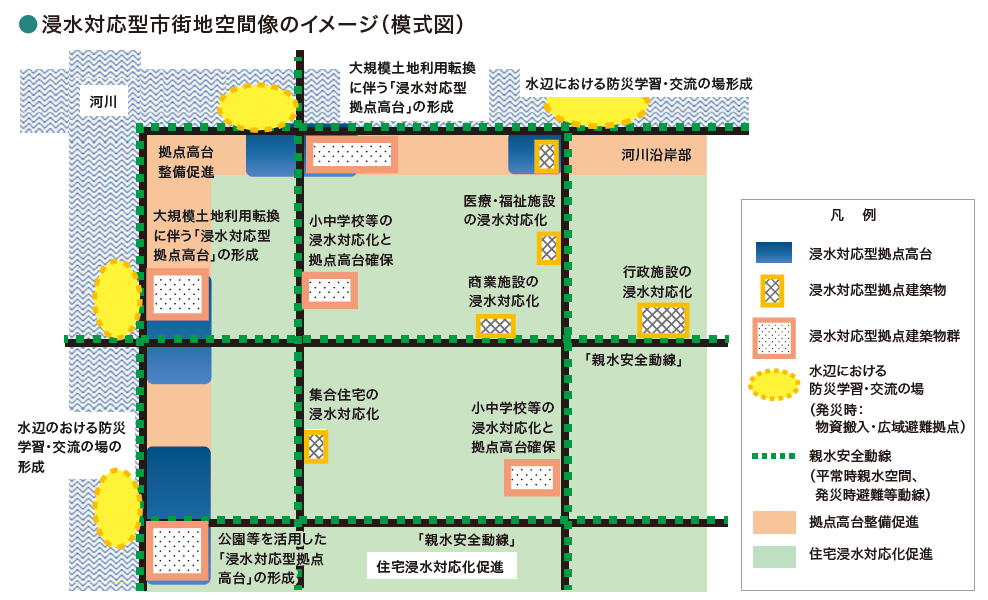

同構想では、今後の大規模水害対策には、洪水を防ぐために堤防の強化や調整池等を整備する「治水対策」、洪水が起こったとしても確実に生命を守れるようにする「広域避難対策」、加えて「浸水対応型市街地づくり」の三位一体の対策が基本となっている。「浸水対応型市街地づくり」とは、広域避難と垂直避難を組み合わせて避難できる環境が整い、水が引くまでの間、許容できる生活レベルが担保される市街地を目指すもので、長期的避難にも耐えられる機能を持った非浸水空間を市街地内の随所に配置するとともに、堤防と一体となった高台空間を沿川に確保して、避難及び速やかな応急復旧活動を可能とするもの。治水と広域避難だけでは課題や限界があり、それをカバーするのが浸水対応型市街地の役割だ。

「構想策定時の分析では、人口約46 万人の葛飾区で区民全員が広域避難をしなかった場合、公共公益施設のみを避難空間とすると約14.5 万人分が足りない計算になり、商業施設や集合住宅なども含めて緊急時に垂直避難できる空間を確保する必要があります。大規模水害が発生した場合、広域避難が基本にはなりますが、同時に避難が困難な人や逃げ遅れた人への対応も行っていくことが、この構想の一番の目的です」(葛飾区都市整備部都市計画課 長 目黒朋子氏)。

親水・浸水の両面に対応する市街地づくり

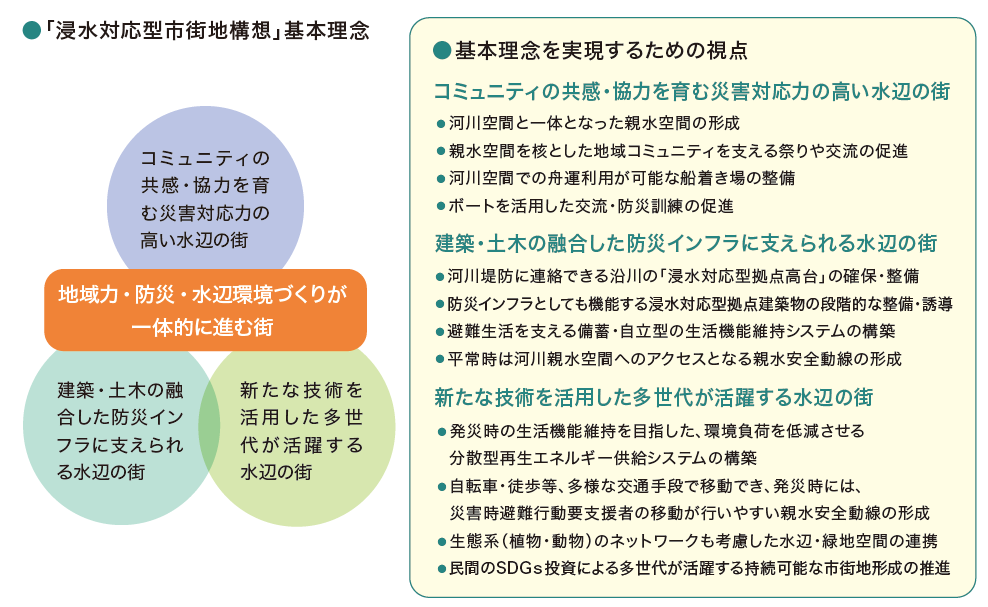

浸水対応型市街地構想では、今後高まる水害リスクに、地域力の向上や市街地構造の改善によって対応していくとともに、親水性の高い水辺の街として再整備することを基本に、3つの基本理念を設定している。“ 浸水” 時だけではなく、平常時における“ 親水” 対応型市街地としてのあり方についても重要視している点が特徴だ。

すでに葛飾区では、浸水対応型市街地の形成に向けて、実現するための様々な施策が進められている。ここでは、その代表的な取り組みについて次のとおり紹介する。

実現化に向けた施策 ①

| 治水事業や民間開発と連携した浸水対応型拠点高台の整備 |

新小岩公園における高台ゾーンの整備、防災拠点機能の確保

大規模水害時には、広域避難をする時間的余裕がなく、洪水緊急避難建物や自宅の2階以上などに垂直避難をした人の救出救助、避難継続時の必要物資の輸送、応援機関の受け入れ等を行う活動拠点が必要となる。葛飾区ではこうした活動拠点として、高規格堤防事業やスーパー堤防事業等の治水事業、治水事業とともに行われる民間開発事業等と連携を図り、浸水対応型拠点高台の整備を目指している。 2020 年10 月に策定された新小岩公園再整備基本構想にはこうした考えが反映され、レクリエーション機能と防災拠点機能の二つを両立することが基本方針となっている。そのため防災機能を強化し、地震・風水害・その他大規模災害等の多様な災害に対応した応急活動拠点(水害時等の受援拠点)としての様々な機能を整備する予定だ。また荒川(荒川放水路)と中川に架かる平井大橋の橋詰部では、東京都が緩傾斜型堤防の整備を予定しており、この事業とも一体となって浸水しない高台ゾーンの整備を進める。

高台ゾーンは、平常時は様々なレクリエーションやイベントに利用できる高台広場や斜面広場など、斜面と一体的に活用できるスペースとして利用される。一方で水害時等には、首都高速道路や対岸との道路ネットワークや空路(ヘリコプター)・水路(ボート)等を活用した水害時の防災拠点となる。高台広場の隣には、2 階建ての屋内施設を配置し、水害時にも高台からアクセス可能な位置の2 階部分に災害用資機材倉庫等も設置する予定で、防災機能とともに平常時の賑わいにも配慮した計画となっている。

現在は基本計画を踏まえて基本設計、実施設計が進められており、完成すれば浸水対応型拠点高台のモデル的な施設として重要な拠点の一つとなる。

実現化に向けた施策 ②

| 避難所となる公共施設の浸水対応型拠点建築物化への改修・整備促進 |

水害時に避難所となる小中学校の浸水対応型拠点建築物化

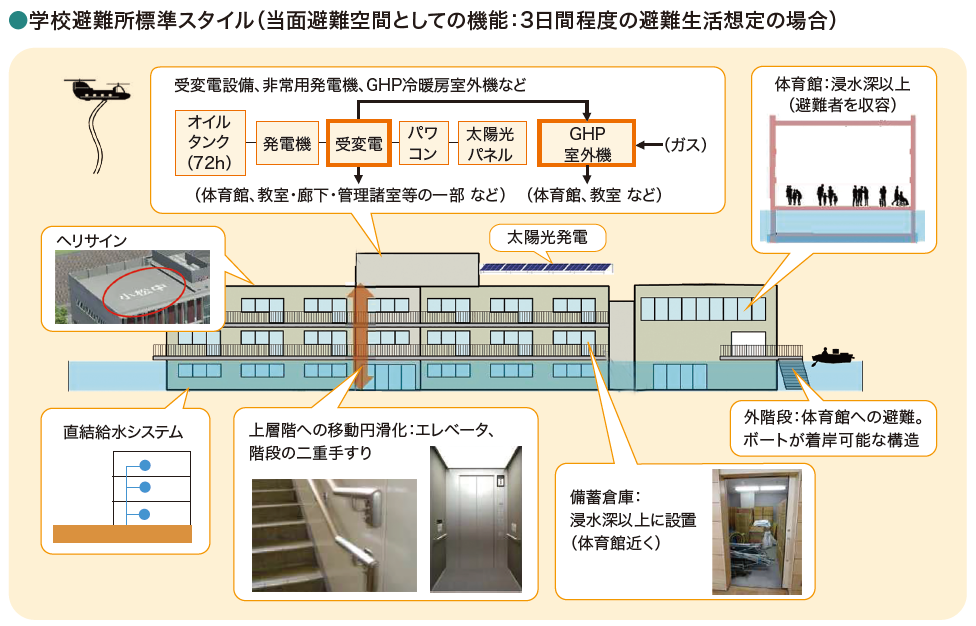

浸水対応型市街地構想では、緊急的な垂直避難だけではなく、水が引くまでの期間も最低限の避難生活水準が確保できることを目指している。そのためには湛水期間(2 週間程度)は安全に待避でき、非常用発電機等の生活支援機能が設けられ、排水後に容易に復旧可能な「浸水対応型拠点建築物」の整備が重要である。葛飾区では、まずは建て替えが行われる小中学校において浸水対応型拠点建築物化を進めるために、浸水に対応した機能の整備水準として、学校避難所標準スタイルを作成した。これまでも小中学校は災害時の避難所として利用されてはいるが、地震を想定している場合が多く、震災とは異なるリスクも想定される大規模水害時の避難所としては、機能的に課題があるからだ。

学校避難所標準スタイルを作成するにあたっては、3日間程度の避難生活を想定した当面避難空間としての機能と、2 週間程度の避難生活を想定した機能について検討した。当面避難空間としての機能は、緊急時の垂直避難をできるだけ円滑に行うための外階段やエレベータ等の設置、浸水時も維持できる一時生活機能の確保(給水システムや備蓄倉庫など)、ヘリサインの設置による迅速な救援救護活動などが重要となる。これに加えて2 週間程度を想定した長期の避難生活は、外部との連絡や空調などを維持するためにも、大規模・長時間の停電が発生した場合でも確保できる自立的な電力等のエネルギーが不可欠となる。そのため、屋上の太陽光発電+大型蓄電池や停電対応型GHP(ガスヒートポンプ)の導入などについても検討しており、コストや運用の仕組みなどの課題を踏まえた上で、できる限りこうした機能を設計に反映していく予定だ。

すでに2020 年から取り組みが開始されており、東金町小学校や小松中学校など5校で建て替えが終了、今後も継続していく。

実現化に向けた施策 ③

| 様々なレベルでの民間施設の浸水対応型拠点建築物化への改修・整備促進 |

葛飾区浸水対応型拠点建築物等普及事業補助金の交付

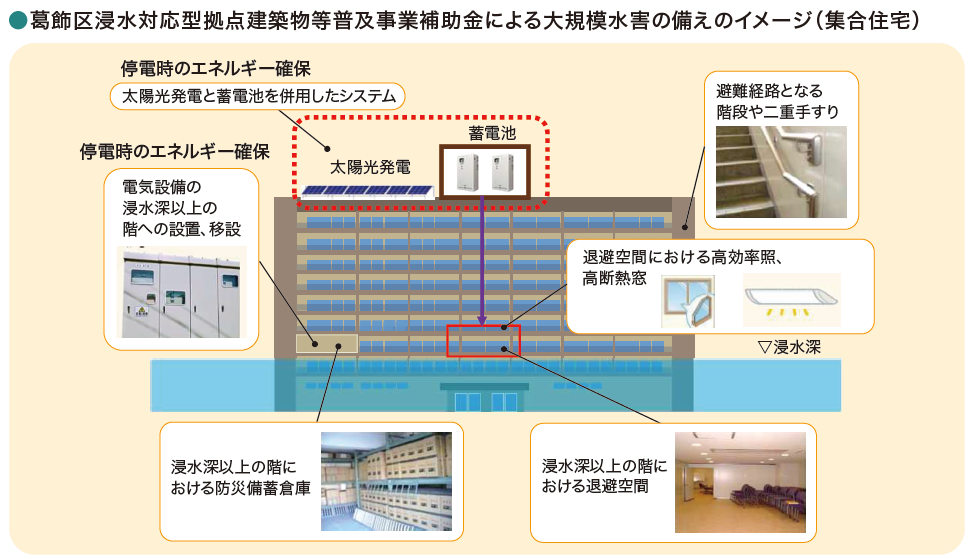

大規模水害時に住民が広域避難と垂直避難を選択できる環境を整えるためには、公共公益施設での対応だけでは大きく不足している。そのため集合住宅や商業施設等の民間施設についても、浸水対応型拠点建築物への改築・改修を推進し、大規模水害発生時の緊急的な避難先になるとともに、避難生活を送ることのできる建築物の普及促進に取り組む必要がある。そのため、民間施設の浸水に対応した機能の整備水準を作成するとともに、新築・改築や改修の際に、整備水準に応じた浸水対応を誘導できるように補助制度について検討を行った。

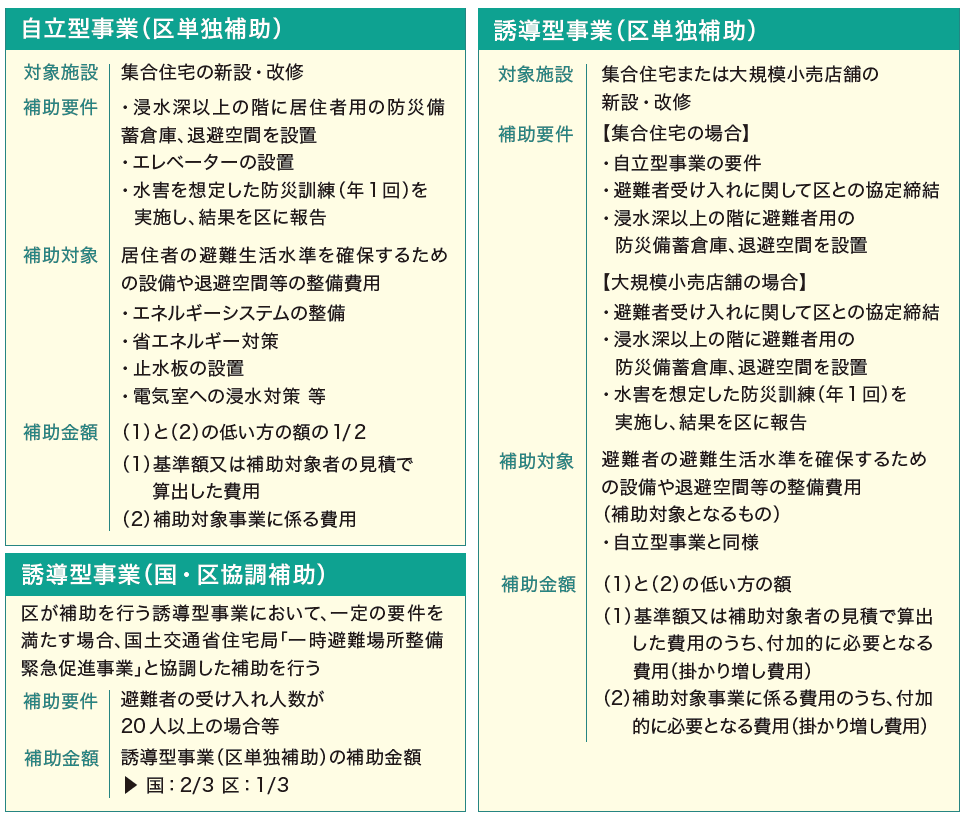

その結果として、2022 年10月から制度を開始したのが「葛飾区浸水対応型拠点建築物等普及事業補助金」である。本事業は集合住宅及び大規模小売店舗を対象に、大規模水害時の停電対策や、居住者または避難者用の避難施設の整備等に要する費用の補助を行うもので、新設だけではなく改修についても柔軟に対応していく方針だ。公共施設だけでなく民間施設の浸水対応型拠点建築物化を併行して進めることで、住民の避難空間の選択肢を増やす ことを目指している。

実現化に向けた施策 ④ その他

| 住宅浸水対応化など、今後も様々な対応を検討 |

住宅浸水対応化の検討

戸建て住宅について、自宅の浸水を防ぎ、垂直避難が可能な住宅の整備促進を検討している。具体化を図るため、まず2022 年に河川水害による被災棟数の大半を占める床下及び、床上50cm 未満の被害を想定した施策を検討した。

他自治体等で実施された地区単位・住宅単位で浸水を防ぐ取り組みの中から、葛飾区において適用可能な事例を整理した。今後は、これを踏まえて葛飾区の土地利用状況に応じた住宅の浸水対策を整理し戸建て住宅を基本に自宅の浸水対策への区民の意識を高めるための浸水対策ガイドラインを作成する予定だ。

今後重要となる認知度を高める施策

葛飾区では、浸水対応型市街地実現化には、制度や施設の整備に加えて、区民が浸水対策への意識を高める取り組みも重要と考えている。 「施設や補助金制度ができても、それを使う方々が理解していないと活用も進まないので、これからはソフト面の施策も積極的に進める必要があると思います。また地震対策については、ある程度認識があり取り組んでいる方も多いのですが、近年急激に被害が増えている水害対策はそこまで浸透していません。建築基準法の耐震基準のような法的基準もないので、こうした整備も同時に進むと、一般の方々への認知がさらに進んでいくのではないでしょうか」(前出 目黒氏)。 予測が難しい突発型災害の地震に比べると、水害は適切に対応すれば被害を抑えることができる。水害の社会での認知が進み、葛飾区のような取り組みが全国で行われることで、被害の防止・最小化が進むことを期待したい。

●葛飾区浸水対応型拠点建築物等普及事業補助金【対象規模】

※本補助は、「自立型事業」と「誘導型事業」の2つの事業が対象となる

集合住宅:15戸以上、かつ3階以上(葛飾区集合住宅等の建築及び管理に関する条例第2条第2項第1号の規定に基づくもの) 大規模小売店舗:1000m²超える(大規模小売店舗立地法第2条第2項の規定に基づくもの)

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。