2023.01.01

鹿島建設株式会社

平成28年10月1日に「快適トイレ」の設置が原則化されて5年以上が経過した。建設現場において、男女ともに働きやすい環境整備を推進するための取り組みの一つとして始まったが、実際には快適トイレの設置は現場で働く人たちにどのような効果を与えているのか。ここでは現在導入されている建設現場で取材を行い、快適トイレの実態と可能性について検証する。

| 一般的なトイレと変わらない充実した機能 |

現在建設中の新名神高速道路の一部区間である淀川東高架橋のうち、京阪本線や府道などを跨ぐ上部工工事を、西日本高速道路株式会社(NEXCO西日本)から委託された京阪電気鉄道株式会社が工事を進めている。今回は、その工事の元請け会社となる鹿島建設株式会社関西支店京阪淀川東工事事務所の工事課長である村上育子氏に、現場に導入された「快適トイレ」についてお話を伺った。

村上氏は、女性土木技術者のキャリア継続にむけた環境づくりの支援や次世代育成などの活動を行っている一般社団法人土木技術者女性の会の企画広報局長も務め、団体の活動を通じて得た多くの女性技術者の声を発信するなど、土木建設現場の職場環境向上にも尽力されている。「うちの現場では“快適すぎるトイレ”と呼んでいて、みな満足していると思います。最初に導入したとき、職人たちに『ここに住める』と言われましたから(笑)」と村上氏は技能者の方々の反応を語る。現在導入している快適トイレは、村上氏が付き合いのあったメーカーに希望に沿うようなものがないか相談し、開発段階の製品を試験的に提供してもらったものだ。そのため、村上氏の経験が生かされたオリジナルの機能も付加されている。

この現場では毎日30人~40人の技能者が働いているが、作業場所から少し離れた朝礼広場に隣接する詰所内にも、技能者用の水洗トイレが設置されており、現場全体のトイレの数は充実している。「ただ、実際に作業に入ったら詰所のトイレは使わないです。作業場所から近くないと頻繁に行きづらいので、やはり“トイレは近くに”が必須ですね」(村上氏)。

ここでは下水処理ができるため、現場内の仮設トイレもすべて水洗式トイレが導入された。現在利用されている男性用トイレは、小便器が2つ、個室が3室で、小便器は自動洗浄付き、個室の洋式便器は温水洗浄付きの暖房便座で、一般的なトイレと何ら変わらない仕様である。 またトイレの建物には、小便器に近いドアと個室に近いドアの2つの出入口があり、出入口が混雑することは少ない。同時に目的に合わせた動線になっているので、男性が個室を利用する際も使いやすい。もちろん手洗い器、人感センサー式照明、冷暖房設備、換気扇など、必要な設備はひと通り揃っている。元請け側の方で用意しているのはハンドソープぐらいだという。

| 掃除しやすい仕様で清潔さを維持 |

この快適トイレの特徴の一つが、掃除のしやすさに配慮した点だ。建設現場の仮設トイレにはこの点が非常に重視されることもあり、仕様に工夫が必要である。 「ここのトイレが凄いのは、床がアルミ製になっていることです。掃除の時には水を流してブラシで洗えば終わりで、時間をかけずに簡単に掃除できるのがとてもいいと思います。さらにアルミ製床材は、部分的に交換することも可能です。小便器の周辺はどうしても汚れやすいので、交換できるのは助かりますね」(村上氏)。

掃除は当番制で、週に1回、協力会社各社で当番を決めて掃除をしてもらっている。デッキブラシで水を流して掃除した後は、最後の仕上げにオゾン水を撒いて除菌・消臭も行っている。その効果もあってか、全く臭いはしないという。村上氏が掃除のしやすさにこだわったのは、これまでの仮設トイレで最も悩まされたのが汚れだったからだ。 「くみ取り式はすぐ汚れて、一度汚れ始めると目が当てられません。きれいなトイレを維持するのは非常に頭の痛い問題です。でもここでは、トイレ掃除について一度も注意したことはありません。快適トイレを導入して1年以上経ちますが、今もきれいな状態を維持していて、これまで経験した現場の中で一番きれいですね。もちろん水洗で掃除も楽ということもありますが、きれいなトイレを提供すれば使う側もそれを維持しようと思うようです」(村上氏)。

この現場の場合、下水処理ができるなど様々な条件に恵まれていたことは大きい。ただ快適トイレを導入した現場は、いずれも利用する側の意識が一般的な仮設トイレの時とは大きく変わる傾向にあるようだ。結果、使用時に汚さないように気をつけたり、掃除もまめに行うようになるなど、きれいな状態が維持されやすくなるという。

|

|

|

| 女性用トイレで大切なのは安心感 |

女性用のトイレは、男性用トイレの奥に設置されている。男性用トイレと同じ洋式の水洗トイレだが、女性用にだけ擬音装置と着替台、それと大きな鏡が設置されている。本来であれば、女性と男性の動線を分けたかったとのことだが、スペースの問題で隣に設置せざるをえなかった。そのため、女性用トイレの外側に目隠しのフェンスを設置し、扉も追加で取り付け、トイレへの出入りが直接見えることのないように配慮した。さらにフェンスや扉は下が空いていて足元が見え、フェンスの内側に人がいるかどうか外側からわかるようになっている。人の気配を感じられるようにすることで、防犯にもつながる。

商品化されているフェンスには扉が付いていないので、村上氏の要望で扉を設置してもらった。 「フェンスに扉があることで容易に立ち入ることができず、女性としてはさらに安心かなと思います。なぜかというと、そもそも建設現場に女性専用トイレがあるという概念が男性側にはないようです。公共施設のトイレは男女別れているのが当たり前で、男性はちゃんと男性用トイレに入りますよね。それが建設現場だと、トイレというだけで意識なく中に入ってきてしまうのです。実は、この現場にはいま女性技能者はいません。でも今後いつ入ってくるかはわかりませんし、後から追加することはできないので、現場としては最初から女性用トイレを計画に入れておく必要があります」(村上氏)。

そもそも国土交通省による快適トイレの導入は、「男女ともに働きやすい環境とする」ことが目的の一つである。快適トイレの整備=女性も活用しやすいトイレの整備であり、女性にとっての使いやすさは重要なポイントだ。快適トイレの導入で建設現場における女性用トイレの認知も進んできたとは思うが、それでも男女が完全に分離されている、人目を気にせず行ける、プライバシーが守られているなどの安心感は、外せない要素といえる。

「以前は現場に男女共同のトイレしかなく、私もなるべく我慢をして事務所に戻ってからトイレに行くという生活を普通だと思っていました。でも、女性用トイレを設置してもらって、初めて自分がものすごくストレスを感じていたことがわかったのです。男女共同トイレを使うことは、女性にとってかなりのストレスだと思います」(村上氏)。

| デジタルサイネージにより教育の場として活用 |

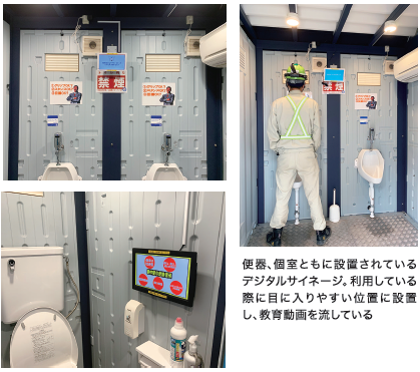

この現場のもう一つの特徴は、デジタルサイネージが設置されていることだ。小便器、個室ともに設置されており、村上氏が自作した現場の安全ルールの映像や、夏は熱中症予防に関する映像、梅雨時期には河川氾濫時の避難場所の映像など、様々な教育動画を流している。 「トイレのメリットは、人が集まる場所であることです。朝礼で話をしても朝の1回で終わってしまいますが、トイレなら一日に何度も行きますし、中では他にすることもありません。だから教育にはベストな環境ではないかと思っています。特に動くものには自然と視線が行きますから、デジタルサイネージは効果的ですね」(村上氏)。

この発想はとても画期的だ。もちろんこれは、トイレが清潔で広さにもゆとりがあり、長くいても苦痛ではない快適な空間という前提があってこそだ。しかしトイレが他のことに煩わされることなく集中できる空間、一人の時間を持てるプライベートな空間と捉えれば、様々な役割が期待でき、空間としての可能性が広がるといえよう。

| 現場のパフォーマンス向上につながる快適トイレ |

これからの建設業界は労働力不足が予想され、特に若い働き手の確保は深刻な問題だ。最近の若者は、女性に限らず男性も清潔さには非常に敏感であり、トイレ環境の改善は今後の人材確保に大きな影響を及ぼすと思われる。「きれいなトイレは、現場のパフォーマンスを向上させると私は思っています。誰だってきれいなトイレの方が良いに決まってますよね。快適トイレを用意することで、発注者や元請けの現場で働く人への想いや姿勢が伝わります。彼らがそれを感じれば当然モチベーションが上がり、結果的に現場の安全や品質も向上します。

私がトイレに力を入れるのは、それが現場に携わる人全体の働きやすい環境整備につながり、ひいては建設業の発展にもつながるという想いがあるからです。快適トイレをきっかけに、建設業界全体で、多様な人が働きやすい職場環境の整備を図っていければと思っています」(村上氏)。大規模な土木工事現場は工事期間が何年にも及び、もはや仮設とはいえない長い期間トイレを使用することになる。毎日必ず使用するトイレは、誰もが平等にメリットを享受できる重要な福利厚生施設ともいえよう。その意味で快適トイレの普及は、土木建設現場のマイナスイメージを払拭し人材定着を図る、働きやすい環境づくりへの第一歩であることは間違いない。

エラーが発生しました。

次のいずれかの理由が考えられます。