防草土とヒメイワダレ草を用いた防草緑化工法

2020/09/07 更新新規性

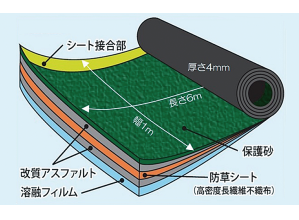

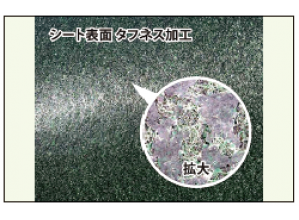

・道路の中央分離帯及び路側帯等における防草工(マットタイプ)では、防草効果のあるシートをピンで固定していたが、本工法では防草土を盛土(t=10cm)し、さらにヒメイワダレ草を4ポット/m2の間隔で植栽する。

期待される効果

・ヒメイワダレ草が面全体を被覆するまでの期間は、防草土の効果により表層が貧栄養かつアルカリ性となるため、雑草の発生・生育を抑制する。また、ヒメイワダレ草の面全体被覆後は、防草土の固結による防草効果に加え、ヒメイワダレ草が匍匐茎の各節から分枝して地表を密に被覆し地中にも根が密集することで、雑草の発生・生育が抑制される。これにより、一般的な耐用年数が5~10年程度である防草シートと比較して、長期間(防草土のみでは12年間、防草土+ヒメイワダレ草では3年間の施行実績)における雑草の発生・生育を抑制できる。また、防草工をシート・マットタイプの人工物からヒメイワダレ草による植栽工に変更することにより、景観が向上する。

・マットタイプの防草工では風等の影響でシートがめくれ、防草効果が喪失するケースが見られるが、本工法ではシートを使用しないため防草効果喪失のリスクを低減させることができる。

・マットタイプの防草工では、通気性・透水性が不十分であることによって「砂漠化」しやすく、風による砂の巻上げや雨による流出等のおそれがある。一方、本工法ではヒメイワダレ草が密生し、防草土も透水性であるため、「砂漠化」が起きず、砂の巻上げや流出を防ぐことができる。

・防草シートは二酸化炭素を吸収しないが、ヒメイワダレ草は二酸化炭素を吸収するため、温暖化対策としての効果が期待できる。

・マットタイプの防草工では風等の影響でシートがめくれ、防草効果が喪失するケースが見られるが、本工法ではシートを使用しないため防草効果喪失のリスクを低減させることができる。

・マットタイプの防草工では、通気性・透水性が不十分であることによって「砂漠化」しやすく、風による砂の巻上げや雨による流出等のおそれがある。一方、本工法ではヒメイワダレ草が密生し、防草土も透水性であるため、「砂漠化」が起きず、砂の巻上げや流出を防ぐことができる。

・防草シートは二酸化炭素を吸収しないが、ヒメイワダレ草は二酸化炭素を吸収するため、温暖化対策としての効果が期待できる。

適用条件

① 自然条件

・雨天時の施行は避ける。

② 現場条件

・重機の設置及び作業スペースとして、半径2m程度が確保されていること。

③ 技術提供可能地域

・最低気温マイナス20度以上の地域。

(ヒメイワダレ草の生育限界が概ねマイナス20度であるため)

④ 関係法令等

・水質汚濁に係る環境基準 別表2「生活環境の保全に関する環境基準」(環境省 平成25年改訂)

・雨天時の施行は避ける。

② 現場条件

・重機の設置及び作業スペースとして、半径2m程度が確保されていること。

③ 技術提供可能地域

・最低気温マイナス20度以上の地域。

(ヒメイワダレ草の生育限界が概ねマイナス20度であるため)

④ 関係法令等

・水質汚濁に係る環境基準 別表2「生活環境の保全に関する環境基準」(環境省 平成25年改訂)

使用する機械・工具

- ダンプトラック

- バックホウ